いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。

いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。

在宅介護の基盤を支える訪問介護サービス。一人暮らしや高齢者のみの世帯が増える今、ますますその重要性は高まっています。しかし、訪問介護の担い手不足はますます深刻化しているのが現状です。今回、外国人介護士の訪問介護が条件付きで解禁されたことが報道されました。

デイサービスとか施設だったら他の職員もいるからいいけれど、ヘルパーさんが外国人だと心配。私たち、日本語しかしゃべれないし、こうしてほしいとか、こういうのは困るとか伝えることができるか心配なの。どんな人が来るかもわからないから今から不安。

外国人介護士による訪問介護に不安を感じる方に、情報をわかりやすくお伝えするとともに、外国人介護士でも安心してサービスを利用するためのヒントをお届けします。

【この記事を読んでほしい人】

- 外国人介護士にも訪問介護が解禁されると聞いて不安を感じている人

- 現在訪問介護のサービスを利用していて、今後外国人が訪問することに心配を感じた人

- 外国人も含めて人員の確保を行いたいと考える訪問介護サービス運営事業者

【この記事に書いてあること】

- 外国人介護士の訪問介護解禁についての概要

- 事業者に求められる要件

- 利用者側が感じる不安

- 円滑なコミュニケーションのためのヒント

外国人介護士の訪問介護解禁について

外国人訪問介護解禁の背景と目的

日本の高齢化が進む中、介護人材不足が深刻化しています。このような状況を受け、厚生労働省は外国人介護士の訪問介護を解禁する方針を打ち出しました。

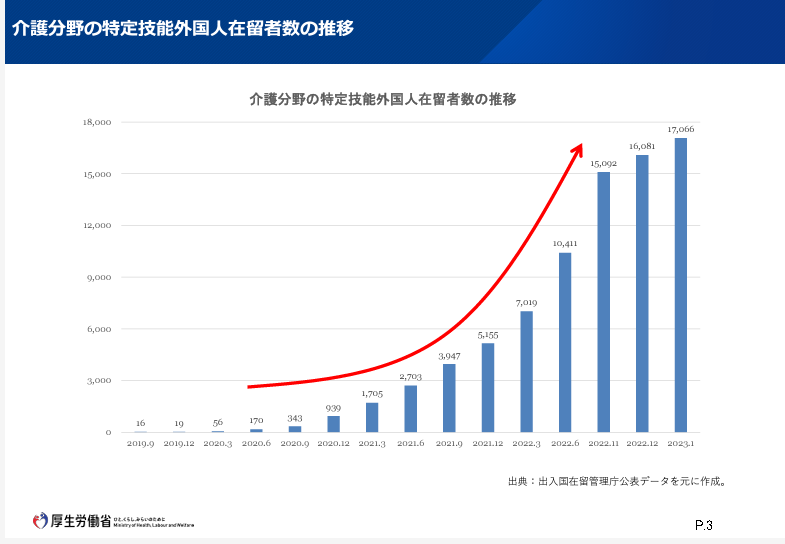

これまでは、介護施設やグループホーム・デイサービスなど、施設系・入居系・通所系サービスを中心に外国人介護士が活躍していました。介護分野の特定技能外国人在留者数は、コロナ渦による伸び悩みはあるものの右肩上がりで増えている現状です。介護分野の外国人在留者数は17,066人となっています。

今回の決定により、訪問介護の現場にも活躍の場を広げることが可能になります。

この解禁の背景には、介護人材確保の目途が立っていないことと、特に訪問介護の人材確保が急務であることが影響しています。特に、訪問介護は2024年の報酬改定でもマイナス改定となり、人材確保と経営に関して困難なかじ取りが必要な状況になっています。

外国人介護士は訪問介護を救うカギとなるのでしょうか。まずは制度の概要からお伝えします。

解禁の概要

外国人介護士の訪問介護解禁により、技能実習生、特定技能、EPA介護福祉士などの外国人介護士が、ホームヘルパーとして訪問介護に従事することが可能となります。解禁に際しては、介護士の質と介護サービスの安全性を確保するため、以下の要件が設定されています。

- 対象資格: 技能実習、特定技能、EPA介護福祉士

- 必要要件:

- 介護職員初任者研修の修了

- 日本語能力: 1年目は「N3」程度が望ましく、「N4」程度が要件。2年目は「N3」程度とする。

日本語能力のN3とは以下に示される日本語能力です。

日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる

読む

・日常的な話題について書かれた具体的な内容を表す文章を、読んで理解することができる。

・新聞の見出しなどから情報の概要をつかむことができる。

・日常的な場面で目にする難易度がやや高い文章は、言い換え表現が与えられれば、要旨を理解することができる。

聞く

・日常的な場面で、やや自然に近いスピードのまとまりのある会話を聞いて、話の具体的な内容を登場人物の関係などとあわせてほぼ理解できる。

これらの要件を満たすことで、外国人介護士は訪問介護の現場で活動し、介護サービスを提供することができます。

事業者に必要とされる要件

外国人介護士が訪問介護に従事する際、介護サービスの質と安全性を確保するために、5つの必須要件が設定されました。これにより、利用者側が安心してサービスを利用できるようになることを目指しています。

- 訪問介護の基本事項や日本の生活様式などの研修受講

外国人介護士は、日本の生活習慣や文化に精通するための研修を受けます。例えば、日本の礼儀作法、食事のマナー、介護の基本的なスキルなどを学びます。これにより、外国人介護士が日本の家庭での介護に自然に溶け込むことができ、利用者とのコミュニケーションがスムーズになります。 - 一定期間、サービス提供責任者が同行しOJTを実施

外国人介護士が初めて訪問介護に従事する際、一定期間は経験豊富なサービス提供責任者が同行し、現場での実務指導を行います。これにより、外国人介護士は実際の介護現場での具体的な対応方法を学び、安心して業務に取り組むことができます。利用者にとっても、信頼できる日本人スタッフが同行することで安心感が増します。 - キャリアアップ計画の作成と説明

外国人介護士には、キャリアアップのための具体的な計画が作成され、定期的に説明されます。例えば、どのような資格を取得すればどのようなポジションに昇進できるか、どのようなスキルを身につければ給与が上がるかなど、具体的な道筋を示します。これにより、外国人介護士のモチベーションが向上し、長期的に安心して働ける環境が整います。 - ハラスメント対策の徹底

外国人介護士が安心して働けるように、ハラスメント防止のための対策が徹底されています。例えば、ハラスメント防止マニュアルの作成、職場内での定期的な研修、相談窓口の設置などが義務付けられています。これにより、外国人介護士が安心して働ける環境が整い、利用者も安心してサービスを受けることができます。 - ICTの活用を含めた環境整備

訪問先での記録業務やコミュニケーションの支援のために、ICT(情報通信技術)の活用が推奨されています。例えば、タブレット端末や専用の介護ソフトを使用することで、訪問先での記録作業が効率化されます。また、翻訳アプリやコミュニケーションツールを使用することで、外国人介護士と利用者との言語の壁が軽減され、円滑なコミュニケーションが可能になります。

これらの対策により、外国人介護士が安心して働ける環境が整うと同時に、利用者が安心して介護サービスを受けられるようになります。利用者にとって重要なのは、外国人介護士が適切な訓練を受けており、信頼できる支援体制が整っていることです。これにより、安心して介護サービスを利用できる環境が提供されます。

国・事業者が外国人介護士活用に向けて様々な施策を通して環境を整えています。とはいえ、利用者側としては安心とは言い切れない部分もあるでしょう。

利用者が感じる不安と解決策

利用者の不安

では、具体的にどのような不安を感じているのでしょうか。

外国人介護士が訪問介護を行うにあたり、利用者が感じる主な不安は以下のようなものがあります。

- 言葉の壁

- 外国人介護士が日本語をどの程度話せるのか不安。

- 言葉が通じないことで意思疎通が難しくなるのではないかという懸念。

- 文化の違い

- 外国人介護士が日本の文化や生活習慣を理解しているか心配。

- 食事や家庭内のマナーの違いによるトラブルを懸念。

- 介護の質

- 外国人介護士の技術や経験が十分かどうか不安。

- 介護サービスの質が低下するのではないかという懸念。

- 信頼と安心感

- 外国人介護士に対する信頼感が不足しているため、安心してサービスを受けられない。

- 新しい介護士に対する不安や抵抗感。

- 緊急時の対応

- 緊急時に適切な対応ができるのか不安。

- 日本語での迅速なコミュニケーションが取れない場合の対応に懸念。

様々な不安を感じているようですが、やはりコミュニケーションの部分を不安に感じているようです。

不安の解決策

これらの不安を解消するため、事業所では様々な対策を行っています。その一例を紹介します。

言葉の壁に対する対策

- 日本語能力の強化

- 外国人介護士には日本語能力を高めるための定期的な研修が提供されます。これにより、日常的な会話や介護に必要な日本語表現を学び、スムーズなコミュニケーションを確保します。

- 翻訳アプリや通訳サービスの利用

- 言葉の壁を乗り越えるために、利用者と介護士の間で翻訳アプリや通訳サービスが活用されます。これにより、重要な情報の伝達が確実に行われます。

文化の違いに対する対策

- 文化理解のための研修

- 外国人介護士には、日本の生活習慣や文化についての研修が実施されます。例えば、日本の食事マナーや季節ごとの行事について学びます。これにより、文化的な誤解を防ぎます。

介護の質に対する対策

- OJT(職場内訓練)とサービス提供責任者の同行

- 一定期間、サービス提供責任者が外国人介護士に同行してOJTを実施し、現場での実践的な指導を行います。これにより、介護技術の向上とサービスの質の維持が図られます。

- キャリアアップ計画の作成と説明

- 外国人介護士に対してキャリアアップの計画を作成し、具体的なステップや目標を説明します。これにより、介護士自身の成長が促進され、サービスの質も向上します。

信頼と安心感に対する対策

- 定期的なフォローアップとフィードバック

- サービス提供後に定期的なフォローアップを実施し、利用者からのフィードバックを収集します。これにより、サービスの改善点を迅速に把握し、適切な対応が可能になります。

緊急時の対応に対する対策

- ICTの活用を含めた環境整備

- 記録業務の支援や緊急時の対応に役立つICTツール(介護ソフトやタブレット端末など)を導入します。これにより、迅速かつ的確な対応が可能となります。

これらの対策により、外国人介護士が提供する訪問介護サービスに対する利用者の不安を解消し、安心してサービスを受けられる環境を整備します。

外国人による訪問介護でもサービスを円滑にするためのポイント3つ

受け入れる利用者側として、どんな心がけをするとサービスが円滑に進むでしょうか。ポイントを3つ紹介します。

簡単な母国語でのあいさつ

利用者が外国人介護士の母国語で簡単な挨拶や感謝の言葉を覚えることで、親しみやすさが増し、良好な関係が築けます。例として、国籍別で従業者数の多いフィリピン・ベトナム・イントネシアの言語を紹介します。

フィリピン語

- こんにちは: Kumusta (クムスタ)

- ありがとう: Salamat (サラマット)

ベトナム語

- こんにちは: Xin chào (シンチャオ)

- ありがとう: Cảm ơn (カムオン)

インドネシア語

- こんにちは: Halo (ハロー)

- ありがとう: Terima kasih (テリマカシ)

短いフレーズでも覚えておくと親近感が増し、距離感を縮めることができます。

文化の違いを理解する

日本人にはないマナーや習慣について知ることで、外国人介護士との円滑なコミュニケーションが取れます。

- フィリピン:

- 目を合わせて微笑む、家族との絆が強い

- 目上の人に対して親しみやすい態度を取ることが多い

- ベトナム:

- 目上の人に対して丁寧な言葉遣いをする

- 家族との強い絆を重視する

- 個人空間の尊重

- インドネシア:

- 食事の際に左手を使わない

- 人に対して親しみやすく温かい態度を持つ

文化によって様々な特徴があります。私たち日本人から見たら同じように見えるかもしれませんが、それぞれ異なる文化を持っています。それを理解して関わることができると、お互いの理解を深めることができます。

柔軟な対応

外国人介護士が異なる文化背景を持つことを理解し、柔軟に対応する姿勢を持つことが重要です。具体的な対応策は以下の通りです。

- 柔軟なコミュニケーション:

- 言葉の壁を乗り越えるために、繰り返しやジェスチャーを活用

- 翻訳アプリや通訳サービスの利用:

- 言葉の壁を乗り越えるために、技術を活用してコミュニケーションを支援。ChatGPTのアプリなどは翻訳アプリとしても高い精度を持つだけでなく、発言の感情の表現もできます。大規模言語化モデルとして介護に関する様々な情報も言語にしてくれるのでとても使いやすいと思います。

まとめ

解禁されたとはいえ、すぐに家庭に外国人介護士が訪問するという状況はあまり多くはないと思われます。

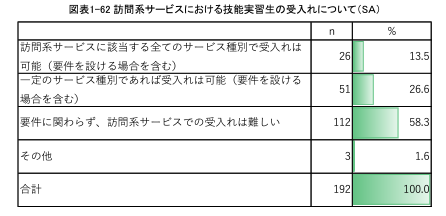

昨年国が行った調査の結果では、訪問系サービスでの外国人の受け入れに関して、58.3%が「要件に関わらず難しい」と回答しており、「受け入れは可能」と回答したのはわずか13.5%にとどまりました(資料※2)。

ここから見ても、訪問系サービスでの導入には消極的な様子が見られます。

むしろ積極的にスタートしていくのは、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなどに併設している訪問介護事業所でしょう。住宅内に併設されている訪問介護なので、多くのスタッフでチームとして働いているため、介護施設に近い働き方となっています。高齢者住宅・住宅型有料老人ホーム併設型の事業所を中心に外国人介護士が増えていくものと思われ、これらの事業者としては人材確保に追い風となるでしょう。

まだ通常の訪問介護サービスに関しては急激な動きはないかと思われます。ただ、長期的には一般家庭にも外国人介護士がホームヘルパーとして訪問することも増えてくるでしょう。少子高齢化が進む今、労働者が減り、利用者が増える中、介護人材を確保するためには、グローバル化の波は避けられないでしょう。

- Q今回解禁される対象は訪問介護だけ?

- A

訪問介護サービスだけでなく、夜間対応型訪問介護や定期巡回随時対応型訪問介護看護なども訪問介護と同様、訪問系サービスとして該当します。

参考資料

この記事を執筆・編集したのは

いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。

いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。

(運営会社:株式会社ユニバーサルスペース)

コメント