いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。

いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。

はじめに:介護と仕事の両立支援は企業の義務

この記事を読んでほしい人

- 企業の管理者や人事担当者で、2025年の育児介護休業法改正にどう対応すべきか知りたい方

- 介護と仕事の両立支援を推進したい経営者や企業担当者で、介護離職防止の施策を検討している方

- 仕事を続けているが、家族の介護と仕事の両立に悩んでいる方

この記事でわかること

- 2025年4月施行の育児介護休業法改正の重要ポイントと、企業の具体的な対応策

- 介護と仕事を両立するために、企業が整備すべき制度や取り組みの詳細

- 介護離職の深刻な影響と、それを防ぐための具体策を、経済的な視点からも解説

「介護休業」と「介護休暇」の違い、あなたは正しく説明できますか?

みなさん、介護休業と介護休暇、この制度の違いはわかりますか?この2つは似ているようで、実は大きく異なります。介護休業は、長期間にわたり家族の介護をするための最大93日間の分割取得が可能な制度です。一方、介護休暇は、突発的な介護対応のために、1日または半日単位で取得できる制度です。

介護と仕事を両立するための制度はたくさんありますが、「知らなかった」「教えてもらったことがない」という方も多いです。介護の分野で働く方でも実際、詳しくは知らないという方が多いのが事実です。

2025年、介護と仕事の両立支援は企業にとって重大な義務

日本では今、年間約10万人もの人が親や家族の介護を理由に仕事を辞めています。40代・50代の中堅社員が多く、企業にとっても大きな損失となっています。こうした状況を改善するため、2025年4月から育児介護休業法の改正が施行され、企業には新たな義務が課されます。 しかし、「何を準備すればいいのか」「どんな制度変更が必要なのか」と戸惑う企業担当者も多いのが現状です。

本記事では、2025年の法改正のポイントをわかりやすく解説し、企業がすぐに取り組むべき対策を具体的に紹介します。特に「介護離職の防止」に焦点を当て、企業が適切な支援策を講じることで得られるメリット、対応が遅れることで生じるリスクについても詳しく説明します。

企業が適切な制度を整備することで、従業員が介護をしながら働き続けられる環境を作ることができます。それは従業員だけでなく、企業全体の持続的な成長にもつながります。あなたの会社では、介護と仕事の両立支援ができていますか? この記事を通じて、その答えを見つけていきましょう。

介護離職がもたらす企業への影響

「あなたの会社では、介護を理由に突然退職した社員がいたことはありませんか?」

日本では、年間約10万人もの人が、家族の介護を理由に仕事を辞めています。この「介護離職」が企業に与える経済的な損失は、なんと年間9兆円規模にのぼるとされています。これは、単に1人の社員が辞めるという問題ではありません。企業にとっては、人材不足の深刻化、採用・育成コストの増加、残された社員の負担増、そして生産性の低下といった、長期的な影響をもたらします。

特に働き盛りの40代・50代の管理職や専門職の社員が介護離職するケースが多く、企業の中核人材ともいえる彼らが持つ貴重な経験やスキル、顧客との信頼関係が失われることは、企業の競争力にも直結します。

このような状況から、企業としても「育児支援」と同じレベルで「介護支援」に取り組む必要があると考えられるようになりました。

さらに、急な退職が発生すれば、その穴を埋めるために採用や育成に多額のコストがかかるだけでなく、職場の雰囲気やチームのモチベーションにも悪影響を及ぼします。

介護離職の連鎖が、企業の業績低下につながる

介護のために退職を決意する社員が出ると、チーム全体の業務負担が増し、職場の人間関係にもストレスがかかります。そして、「この会社にいたら、介護をしながら働き続けることは無理なんだ」「〇〇さんがダメなんだったら、私が介護のためにわがままを言うことは許されないのかもしれない」という認識が固定化してしまうのです。

その結果、「次は自分も…」と不安を感じる社員が増え、介護離職が連鎖的に発生するリスクも生まれます。つまり、1人の介護離職が、社内の複数の社員に影響を及ぼす可能性があるのです。

また、企業のブランドイメージにも影響が出ます。介護のために離職する従業員が立て続けに出れば、「介護を支える体制が整っていない会社」と認識される可能性もあります。介護離職は突然に起きることが多く、十分な引継ぎができない場合もあります。そのため「ちゃんと引継ぎができていない」と取引先からマイナスの評価をされる可能性があります。

また、介護離職による退職者が多いという情報は、求職者から選ばれにくくなり、採用活動にも影響が出る可能性もあります。介護をしながら働ける職場を探している人はたくさんいます。優秀な人材が、「この会社では仕事と介護を両立できない」と判断し、他の企業を選ぶことになれば、長期的な成長にも悪影響を及ぼすでしょう。

企業がこの問題に対応しなければ、次のようなリスクが現実のものになります。

- 中堅・ベテラン社員の流出 → 企業の競争力が低下し、業務の質が落ちる

- 新規採用・育成コストの増加 → 1人を採用・育成するのに数百万円以上のコストが発生

- 残された社員の負担増大 → 業務量の増加により、職場全体のストレスが高まる

- 企業ブランドの低下 → 「介護しながら働けない会社」と認識され、採用市場で不利に

- 法令違反のリスク → 2025年4月以降、企業が適切な対策を取らなければ厚生労働省の指導や企業名公表の可能性も

しかし、企業が適切な制度を整え、従業員が介護と仕事を両立できる環境を作ることで、こうした問題を防ぐことができます。次のセクションでは、2025年の法改正で企業が取り組むべき「介護と仕事の両立支援」の具体策について解説します。

2025年4月改正|企業が対応すべき「介護と仕事の両立支援」の義務とは?

2025年の育児・介護休業法法改正の全体像

2025年4月の育児介護休業法改正では、育児と介護の両立支援を強化するための新たな義務が企業に課されます。 これにより、企業は従業員が仕事と家庭の責任を両立できるよう、より柔軟な働き方を支援することが求められます。

詳細は厚生労働省が公表しているリーレットに掲載されていますので、ぜひこちらもご参照ください。

2025年4月からスタートする育児・介護休業法の改正内容を、育児に関する内容と介護に関する内容で分けてまとめました。

【育児に関する主な改正】

- 子の看護休暇の対象年齢拡大(小学校3年生まで)

- 所定外労働の制限の対象拡大(小学校就学前まで)

- 育児短時間勤務の代替措置にテレワークを追加

- 男性育児休業の取得促進のため、取得状況の公表義務が拡大(従業員300人超の企業)

【介護に関する主な改正】

介護に関しては、「介護離職の防止」を目的に、以下の4つの義務が企業に課されます。

- 介護休暇の取得範囲の拡大

- 介護離職防止のための雇用環境整備(企業が選択的に措置を実施する義務)

- 介護両立支援制度の「個別周知・意向確認」の義務化

- 介護を理由とするテレワーク導入の努力義務

わたしたちいえケアは、介護の困ったを解決するウェブメディアとして、介護の部分にスポットを当てて解説します。企業が対応すべき「介護と仕事の両立支援」の4つの義務について詳しく解説していきます。

① 介護休暇の取得対象が拡大

改正のポイント

なぜこの改正が必要なのか?

介護は突発的に発生することが多く、従業員は「突然の病院付き添い」「介護認定の申請」「ケアマネージャーとの面談」など、急ぎの対応を求められる場面が多いです。しかし、これまでの制度では、パートや契約社員の多くが介護休暇を取得できず、有給休暇を削るしかない状況でした。

例えば、週3日勤務のパート社員が親の介護のために病院へ付き添う必要がある場合、以前は介護休暇の対象外でしたが、改正後は正式に取得できるようになります。

企業の対応策

- 就業規則の改定 → 介護休暇の対象範囲の拡大を明文化

- 申請方法の整備 → 介護休暇の取得フローを簡素化し、スムーズな運用を実現

- 業務のシフト調整 → 介護休暇取得者の代替要員確保、業務負担の分散

事例:小売業のパート社員が安心して介護を続けられる職場に

背景

スーパーのレジ担当として働く50代のパート社員Aさん。

週3日勤務で、要介護2の母を自宅で介護しているが、最近、母の体調が悪化し、急に病院へ連れて行かなければならなくなった。最近は不調の訴えが頻繁にあり、体調不良時にはデイサービスでも受け入れができないため、休みを取って対応せざるを得なかった。しかし、以前は介護休暇が取れなかったため、有給休暇を削るしかなかった。

改正後の変化

2025年4月の法改正により、週3日勤務のパート社員も介護休暇を取得可能に。

Aさんは、急な通院が必要な際に介護休暇を申請できるようになり、これまで休みを取るたびに感じていた「職場への申し訳なさ」が軽減。

介護休暇を無給の休暇としていた会社だったが、Aさんの上司や同僚からの声もあり、介護休暇が有給の休暇になった。

企業の対応策

- 介護休暇の対象拡大を就業規則に明記

- シフト作成時に、介護休暇の取得を考慮する制度を導入

- 急なシフト変更にも柔軟に対応できるようにスタッフの配置を弾力化

② 介護離職防止のための雇用環境整備

改正のポイント

介護休業や介護両立支援制度(※)の申出が円滑に行われるようにするため、企業は以下の①~④のいずれかを実施する義務があります。

① 介護休業・介護両立支援制度に関する研修の実施

② 介護休業・介護両立支援制度に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

③ 自社の従業員による介護休業取得・介護両立支援制度の活用事例の収集・提供

④ 介護休業・介護両立支援制度の利用促進に関する方針の周知

(※)介護両立支援制度には、以下が含まれます。

- 介護休暇

- 所定外労働の制限

- 時間外労働の制限

- 深夜業の制限

- 介護のための所定労働時間の短縮措置

企業の対応策

- 管理職向けの研修を実施し、介護休業制度の理解を深める

- 介護に関する社内相談窓口を設置し、気軽に相談できる環境を整える

- 介護支援制度の活用事例を社内共有し、制度の利用促進を図る

- 介護制度の詳細を従業員に定期的に周知し、意識向上を図る

事例:製造業の企業が管理職向けの介護研修を実施

背景

B社(従業員500人規模の製造業)では、管理職の間で「介護に直面している部下の相談をどう受け止めればいいのか分からない」という声が多くあった。実際、介護と仕事の両立が難しくなり、ベテラン社員が突然退職するケースが相次いでいた。

多くの管理職は介護という問題を経験しておらず、介護の問題も別の家族に任せきりという人が多く、介護と仕事を両立する大変さに気づく機会がなかった。

介護のために仕事を辞めることで、退職後のライフプランが大きく狂うことや、希望通りに再就職することの難しさなど、そのリスクについて誰も理解していなかった。在宅介護が長期化することや、介護と仕事の両立のための制度を活用することで仕事を続けられることを説明すれば介護離職を防げていたのかもしれない。

企業の取り組み

法改正を受け、B社は管理職向けの研修を導入。

研修では以下の内容を実施する。

- 部下が介護を理由に退職を考え始めるタイミングとサイン

- 介護休業・介護休暇、短時間勤務、テレワークなどの活用方法

- 職場内で介護を抱える社員への理解を深めるディスカッション

結果

- 研修後、管理職が部下の介護問題に気づく機会が増加

- 介護相談窓口の利用件数が前年比40%増加

- 研修を受けた管理職の9割が「介護支援の重要性を理解できた」と回答

③ 介護支援制度の「個別周知・意向確認」の義務化

改正のポイント

企業の対応策

- 介護に直面した従業員には、面談や書面を通じて制度の利用方法を案内

- 40歳以上の従業員に対し、定期的な情報提供を行う

- 社内ポータルサイトやマニュアルで、制度の詳細をわかりやすく説明

事例:IT企業が「40歳社員向けの介護ガイダンス」を導入

背景

D社(IT企業・社員数200名)では、介護に関する制度が整っているものの、ほとんどの社員が制度の存在を知らなかった。そのため、いざ介護が必要になったとき、「どうすればいいのか分からない」と戸惑うケースが続出していた。

企業の取り組み

法改正を受け、D社では40歳以上の社員を対象に、年1回の介護ガイダンスを実施。

内容:

- 介護休業・介護休暇・短時間勤務などの制度説明

- 要介護認定の流れや、介護費用の試算方法

- 実際に介護と仕事を両立している社員の体験談

結果

- 社員の介護制度認知度が向上(ガイダンス受講者の85%が「初めて制度を知った」と回答)

- 介護を意識し始める40代社員が、早めに準備を進めるようになった

- 取引先と介護についての話題が出ることも多く、コミュニケーションにも役立った

④ 介護のためのテレワーク導入(努力義務)

改正のポイント

企業の対応策

- テレワーク規定の見直し → 介護を理由とした在宅勤務を認めるルールを整備

- 業務のオンライン化 → 会議や報告業務をリモートで対応できる仕組みを導入

- フレックスタイム制度との併用 → 介護の都合に合わせて柔軟な働き方を実現

事例:金融機関が「月8日までの範囲で在宅勤務」を介護支援の一環として導入

背景

金融機関E社では、営業職の社員が「母の介護のために会社を辞めざるを得ない」と悩んでいた。外回りが多く、テレワークの制度はあったが、営業職には適用されていなかった。

企業の取り組み

法改正を受け、E社は介護を抱える社員に限定し、「月8日までの範囲で在宅勤務」を認める。

- 営業業務の一部をオンライン商談に切り替え

- 訪問が必要な業務は、他の社員と分担できる体制を整備

- 直属の上司との相談体制を強化し、柔軟な勤務スケジュールを組めるように

結果

- 介護を理由とした退職者がゼロに

- オンライン商談を取り入れたことで、移動時間を削減し、営業成績も向上

これらの事例から分かるように、制度を整えるだけでは介護離職は防げません。

企業が積極的に情報提供を行い、従業員が制度を利用しやすい環境を作ることが重要です。

あなたの会社では、介護を理由に仕事を諦めようとしている社員はいませんか?

そして、その社員を救うために、どんな環境を作るべきでしょうか?

育児介護休業法に関連した規定例は厚生労働省で公開しています。読みにくいですがリンクを掲載しておきます。

これまでの育児・介護休業法の改正の流れと2025年改正の背景

育児・介護休業法のこれまでの改正の流れ

育児・介護休業法は、1995年の制定以来、社会の変化に対応する形で繰り返し改正されてきました。特に少子高齢化が進む中で、働く人が育児や介護と仕事を両立しやすい環境を整えるため、制度の充実が進められてきたのです。

過去の主な改正内容(主に介護と仕事の両立に関する部分)

| 改正年 | 主な改正内容 |

|---|---|

| 1992年 | 育児休業法が施行 |

| 1995年 | 介護休業を創設(1999年4月1日までは努力義務) |

| 1999年 | 介護休業の義務化 |

| 2010年 | 介護休暇制度の創設 |

| 2017年 | 介護休業の分割取得(最大93日間を3回に分けて取得可能に) 介護のための所定労働時間の短縮措置の拡大 介護のための所定外労働の制限 |

| 2021年 | 介護休暇の1時間単位の取得 |

| 2025年(予定) | 育児・介護の両立支援強化(雇用環境整備・テレワークの努力義務化など) |

介護と仕事の両立支援が重要な理由

育児支援の進展に比べ、介護支援が遅れている

育児に関しては、男性の育休取得促進など、制度改正が進められてきました。

一方で、介護支援に関しては、制度はあるものの「実際に利用しにくい」「職場で相談しにくい」という課題が根強く残っています。

▼ 介護支援が進まない理由

- 介護が「いつ始まるか分からない」ため、事前準備がしにくい

- 職場に相談しづらく、「黙って退職する」ケースが多い

- 企業側も介護制度の利用を想定しておらず、運用が不十分

2025年の法改正では、このような現状を改善するために、

- 企業の「雇用環境整備」の義務化

- 介護制度の「個別周知・意向確認」の義務化

- 介護のための「テレワーク導入の努力義務化」

が強化されることになりました。

介護の期間は長期化し、終わりが見えない

介護と育児を同じ基準で考えることは大きな間違いです。

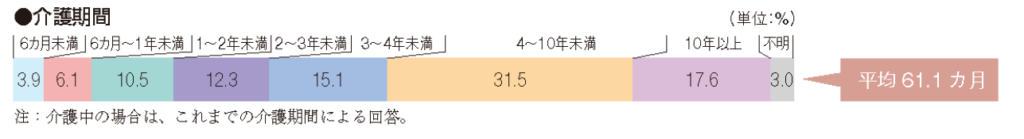

一番の問題は、介護は長期化するということです。介護が必要な期間について調査した結果、平均5.1年(61.1か月)という結果でした。介護期間が4年以上という回答が半数で、10年以上という回答も17.6%あります。

参照:生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」/2021(令和3)年度

介護離職する人は、介護が終わったらまた新しい職場ですぐに再就職できると思っているかもしれません。しかし、介護はこの調査からもわかるように長期間になるため、その期間の収入が途絶えることになります。老人ホームへの入所を申し込んでも決まらず、有料老人ホームなどに入所するための経済力もなく。消極的な選択として在宅介護を続けるものの、条件に合う働き先は見つからず、結果的に経済的に家庭が破綻してしまうこともあります。

介護はいつ終わるかもわかりません。多くのパターンでの育児のように、年齢とともに保育園や小学校などの社会資源を活用できるルートが確立されているわけではありません。仕事で獲得したスキルや人脈も、5年を超える介護期間が終わる頃には価値を持たなくなっている可能性もあります。

介護のためだけに仕事を辞めることは大きなリスクであることは是非理解していただきたいと思っています。

介護は個別性が高い

そして、介護はその人それぞれに症状も異なります。

- 認知症で動き回る徘徊リスクがある

- たん吸引などの医療的なサポートが必要

- 糖尿病のためインスリン注射が必要

- 体は元気だが商店で万引きを繰り返す認知症疾患(ピック病など)がある

- 寝返りができないので褥瘡ができやすく頻回な体位交換が必要

それぞれに必要な支援が異なるのが介護です。もちろん育児にも個別性がありますが、介護では疾患特有の問題がそれぞれあるため、適切な対応やそのための体制が必要です。

第三者の経験知などが通用しにくいのが介護です。専門職の知識や連携がなければ在宅介護は成り立ちません。人事担当者や直属の上司にいくら介護の経験があったり介護に詳しいと言っても、適切なアドバイスができるわけではありません。

産業ケアマネやワークサポートケアマネなど、企業を対象に介護と仕事の両立を支援するためのアドバイス・サポートをするケアマネジャーも増えています。このような取り組みが広がることで、安心して働き続けることができる社会になっていくのではないでしょうか。

今後の改正スケジュールと企業が取るべき対応

今回の2025年4月の改正は、「介護と仕事の両立支援」を本格的に企業に求めるものとなっています。段階的な制度改正であり、10月にも改正が行われます。ただ、10月の改正内容はいずれも育児に関する改正ですので、介護と仕事の両立に関するものではありません。

| 施行日 | 改正内容 |

|---|---|

| 2025年4月1日 | 介護休暇の対象拡大、雇用環境整備の義務化、個別周知の義務化、テレワーク導入の努力義務化 |

| 2025年10月1日 | (育児関係) 柔軟な働き方支援制度の導入 妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取 など |

介護と仕事の両立は企業が取り組むべき大きな課題です。今後も法改定が行われる可能性があります。今回の法改定で企業が取り組むべき内容をもう一度おさらいします。

企業がすべきことは?

- 社内の介護制度の見直し → 介護休暇・休業制度の対象範囲を拡大

- 介護に関する情報提供の強化 → 40歳以上の社員への事前周知を強化

- 管理職への研修実施 → 介護支援制度を正しく理解し、相談しやすい職場環境を作る

- テレワークの活用検討 → 介護との両立を支援するための柔軟な働き方を導入

まとめ|介護と仕事の両立支援は「法律対応」ではなく、企業の人材戦略でもある

2025年4月の育児・介護休業法改正は、単なる法改正ではありません。

企業が「人材を守る」ために、介護と仕事の両立支援を本格的に進める機会でもあります。

✔ 制度を整えるだけでなく、「使いやすい環境」を作る

✔ 相談しやすい職場を作り、「管理職・従業員への教育」を強化

✔ テレワークやフレックスタイムなど、「柔軟な働き方」を提供する

これらの取り組みを実施することで、企業は「介護離職を防ぐ」だけでなく、「社員が安心して長く働ける職場」へと進化できます。

あなたの会社では、介護と仕事を両立できる環境が整っていますか?

今こそ、「介護支援」を強化し、社員の未来を守るための行動を始めましょう。

この記事を執筆・編集したのは

いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。

いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。

(運営会社:株式会社ユニバーサルスペース)

コメント