いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。

いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。

2025年4月、TAISコード欄が利用票に追加される!

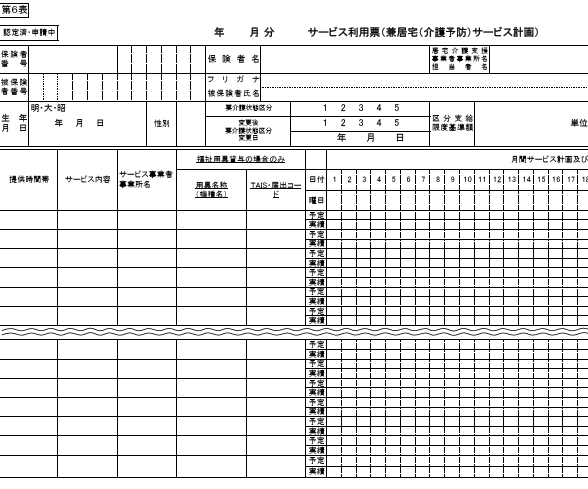

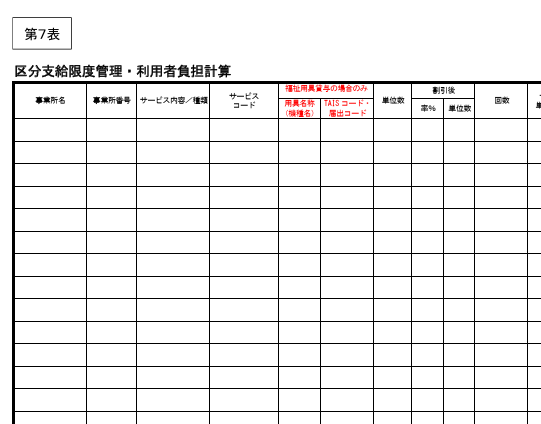

2025年4月から、サービス利用票(別表)の様式が変更され、福祉用具貸与に関する「用具名称(機種名)」および「TAIS・届出コード」の記載欄が追加される予定です。

これにより、居宅介護支援事業所が作成するサービス利用票の記載内容に影響が出る可能性があります。

今回のサービス利用票の様式変更により、ケアマネジャーがTAISコードをケアプランソフトに入力する必要があるため、業務負担の増加が懸念されています。

この記事を読んでほしい人

- 居宅介護支援事業所のケアマネジャー(サービス利用票を作成する方)

- 福祉用具貸与事業所の担当者(ケアマネとの連携を強化する必要がある方)

- 介護ソフト会社の関係者(システム対応を準備する必要がある方)

この記事で伝えたいこと

- 2025年4月のサービス利用票様式変更により、ケアマネジャーの業務負担が増える可能性がある

- TAISコードの記載義務や給付管理票・請求業務への影響については、今後の通知を確認する必要がある

- ケアマネジャーと福祉用具貸与事業所の連携、介護ソフトの対応状況の把握が重要

※厚生労働省からの介護保険最新情報通知により内容を一部修正しています(2025年3月7日)

TAISコードとは

TAISコード(福祉用具情報システム登録コード)とは、福祉用具ごとに割り当てられた識別コードで、適切な給付管理を行うために用いられます。

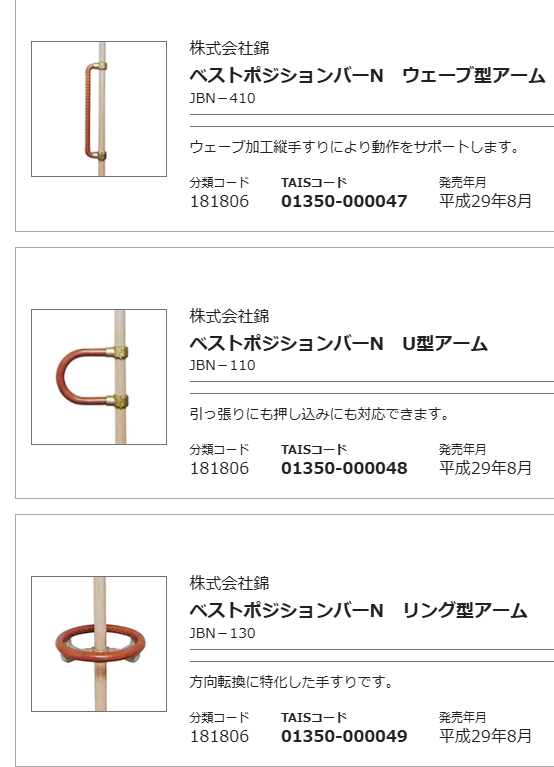

このコードは 5桁-6桁の数値(例:12345-678901)で構成されており、福祉用具の種類やメーカーごとに個別に設定されています。

TAISコードの役割

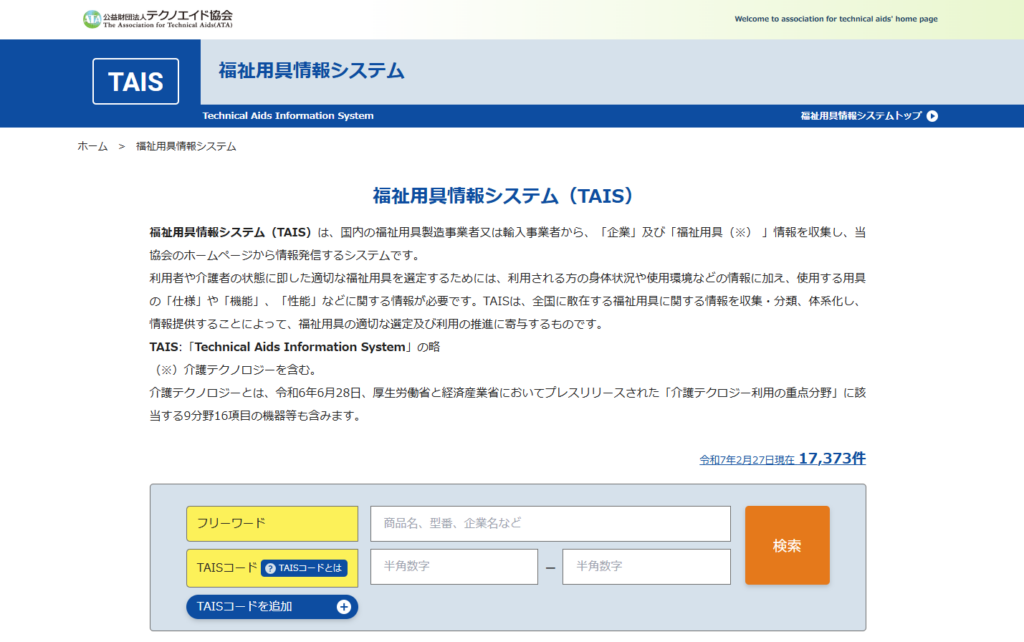

TAISコードは、福祉用具を適正に管理し、給付の透明性を確保するための仕組みとして導入されています。福祉用具はTAIS(福祉用具情報システム TAIS:「Technical Aids Information System」の略)上に登録され、公益財団法人テクノエイド協会より情報発信されます。

TAISの主な目的は以下のとおりです。

- 福祉用具の特定を容易にする(どの機種・製品が提供されているかを明確化)

- 貸与品目の明確化(利用者がどの福祉用具を使用しているのかを正確に管理)

- 不正請求の防止(適正な機種が提供されているかを確認し、不正利用を防ぐ)

2025年2月27日現在、TAISには17,373件の福祉用具が登録されています。

福祉用具貸与事業所とTAISコード

福祉用具貸与事業所は、従来から請求時にTAISコードを記載することが義務付けられていました。

事業所が国民健康保険団体連合会(国保連)へ請求する際には、福祉用具の機種ごとに対応するTAISコードを正確に入力する必要があります。

福祉用具は商品ごとに上限価格が設定されているため、法外な単価設定がされていないかを監視するためにも用いられています。

TAISコードの調べ方

TAISコードは、福祉用具情報システム(TAIS)に登録されている福祉用具のリストから確認できます。

- 福祉用具貸与事業所に問い合わせる(事業所は使用する福祉用具のTAISコードを把握している)

- 財団法人テクノエイド協会の福祉用具情報システム(TAIS)で検索する

- 福祉用具のカタログで確認する(保険対応の商品にはコードの記載あり)

今回の改定では、サービス利用票(別表)に「用具名称(機種名)」および「TAISコード」の記載欄が追加される予定です。

これにより、居宅介護支援事業所が作成するサービス利用票にも、TAISコードの記載が求められます。では、ケアマネジャーの業務にどのような影響があるのかを次の章で確認しましょう。

居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)の業務への影響

2025年4月の改定により、居宅介護支援事業所が作成するサービス利用票(別表)に「用具名称(機種名)」および「TAISコード」を記載する欄が追加されます。

これに伴い、ケアマネジャーの業務負担が増える可能性があり、早めの対応が求められます。

サービス利用票の変更点

これまで、居宅介護支援事業所が作成するサービス利用票では、福祉用具貸与サービスを利用する場合に「手すり」「歩行器」などのレンタルされる品目の一般的な名称のみを記載していました。例えば、介護用ベッドの「マットレス・サイドレール・サイドテーブル」などを特殊寝台付属品として一つの項目にまとめて、項目内の合計単位数を記載している場合も多かったです。

しかし、改定後は実際に貸与される福祉用具の具体的な機種名とTAISコードを記載する形式へと変更される予定です。

たとえば、以下のような福祉用具のレンタル手すりでも、オプションやセットによってそれぞれTAISコードが個別に設定されています。ひとつの場所の手すりでも複数の項目を入力しなければいけません。これまで、1つの項目だったものが、3つ・4つの項目になり、そのために1枚に収まりきらず、利用票の枚数が増える可能性もあります。

今回の改定については厚生労働省が通知する介護保険最新情報Vol.1286「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について、としてすでに通知されています。

これまで福祉用具貸与について、居宅サービス計画書と福祉用具貸与実績報告書の記載内容が統一されていなかったことから、今般別添のとおり様式の一部を改正することとし、令和 7 年4月から施行することとしたので関係者、関係団体等に対し、周知をお願いする。

この変更により、ケアマネジャーは福祉用具貸与事業所と連携し、正しいTAISコードを取得・記載し、商品ごとに項目を記載する業務が発生することになります。

ケアマネジャーの業務負担の増加

今回の改定により、以下のような影響が考えられます。

- 福祉用具の機種名とTAISコードの確認作業が追加される

- これまで1行だった項目が複数行になり、利用票の発行枚数が増える可能性

- 介護ソフトが改定に対応していない場合、手入力の業務負担が増加する可能性

特に、福祉用具の品目が多いケースでは、1件ごとの確認作業が大きな負担となることが懸念されています。

ケアマネの声

TAISコードを全部手入力って・・・地獄。こんなことして、誰が得するの?コードを毎月確認したい利用者さんっているの?

今まで利用票が1枚両面印刷で済んでいた利用者も、2枚両面印刷になる。提供票も福祉用具の分が大量に印刷される・・・。紙資源も貴重なのに、どうしてこんな時代と逆行することをするの?

業務改善とか業務省力化とか表では言っておいて、こうやって負担を増やすいつものやり方。データ連携システムに移行させたいのかもしれないけれど、普及率が5%とかじゃまったく意味ないし。FAXだって枚数が増えればコストが増えるので、本当にどうにかしてほしい!

未確定事項と今後の注意点(返戻や実地指導対策)

現時点では、TAISコードの未記載が給付管理や請求業務にどのような影響を与えるのかについて、最も懸念されたのは以下の部分でした。

- TAISコード未記載の場合、返戻の対象となるのか?

- そもそも居宅介護支援事業所の給付管理票や請求フォーマットに変更があるのか?

- 実地指導などでどのような扱いを受けるのか?

これに関して、厚生労働省からの正式な通知は出ていません。 以下のような通知が発出されました。

厚生労働省からの介護保険最新情報Vol.1362(令和7年3月6日通知)にて、アナウンスがありました。以下の通りです。

「『介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について』の一部改正について」(令和6年7月4日付け老認発0704第1号厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知)に関するQ&A (令和7年3月6日)

問 「「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について」(令和6年7月4日付け老認発 0704 第1号厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知)において、居宅サービス計画書の様式に「用具名称(機種名)」及び「TAIS コード・届出コード」の項目が追加されたが、これらの項目について、記載は必須とされるのか。

(答)

これらの項目については、居宅介護支援事業所と福祉用具貸与事業所間で取り扱う項目を統一し、効率的なデータ連携を行うことができるようにする観点から、居宅サービス計画書の様式に追加したものである。 このため、ケアプランデータ連携標準仕様に準じたCSVファイルによりデータ連携を行う場合は記載を行うものとし、データ連携を行わない場合は、当面の間、当該項目を空白として差し支えない。 また、記載する場合、「用具名称(機種名)」の欄に記載するのは具体的な機種名とする。 なお、居宅介護支援事業所と福祉用具貸与事業所間で取り扱う項目を統一し、効率的なデータ連携を行うことが出来るよう所要の見直しを行った趣旨については、「介護保険最新情報Vol.1177(令和5年10月6日付け厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)」の問16 も参照いただきたい。

ケアプランデータ連携システムでデータ連携を行わない場合は「空白として差し支えない」という回答が出ました。きっと、いろいろ問い合わせが各所からあったので、回答をこのように出したということなんだと思われます。なので、ケアプランデータ連携システムを導入していない事業所であれば、空白であっても請求や実地指導には影響しないという結論に至りました。

ただ、「当面の間」という前置きがあり、「当面の間」の「当面」が、いつまでなのかは明言されていませんので、いずれは義務にするという考えであることには注意しましょう。

ケアマネジャーとしては、最新の通知を確認しながら、福祉用具貸与事業所からの情報提供や介護ソフト会社のリリース予定を確認し、早めの準備を進めていくことが重要です。

そもそも、今回の利用票の改定が誰のためのものか。利用者の利便性につながるかというと、ほぼその効果はないでしょう。TAISコードを毎月利用票に書いてもらって確認したいというニーズはほぼなく、商品についてはレンタル利用開始時に説明書なども渡しているので、商品が特定できないということはないはずです。

むしろ、福祉用具のためにしか使われないスペースが増えて、フォントも小さくなり、余計に読みにくくなるという問題もあります。また、項目数が細分化されることで、利用票の枚数が増え、印刷コストの増大や貴重な紙資源の無駄が発生します。

誰も得をすることのない改正であることは明らかです。

2025年4月改定に向け、ケアマネジャーが今すべき準備

2025年4月の改定に向けて、ケアマネジャーは新たに求められる業務の確認と業務負担を軽減するための準備を進める必要があります。特に、福祉用具貸与事業所との連携強化や介護ソフトの対応状況の確認が重要なポイントとなります。

すでにお伝えした通り、ケアプランデータ連携システム未導入事業所は空白のままで問題ありませんが、導入事業所は記載が必要になります。ケアプランデータ連携システム導入事業所は以下の内容をご確認ください。

1. 福祉用具貸与事業所との連携を強化する

TAISコードの取得・記載に関して、福祉用具貸与事業所とスムーズに情報共有できる体制を整えることが最優先となります。

- 事業所からの報告や実績にTAISコードの記載があるか確認し、手入力が必要でもすぐに対応ができるように準備する。

- 必要時に、福祉用具事業所から利用者が利用している福祉用具のTAISコード一覧リストが発行できるか確認する。

2. 介護ソフトの対応状況を確認する

現在、多くの介護ソフト会社がサービス利用票の変更に対応するためのシステム改修を進めているが、4月までにすべてのシステムが改修されるかは不透明な状況です。ケアプランデータ連携システム導入事業所はこのデータを反映する必要があります。

- 使用している介護ソフトがTAISコード入力に対応する予定かどうかを確認する。

もし改修が間に合わない場合、一時的に手入力での対応が必要になる可能性があるため、その手順を把握しておく。商品名やTAISコードでの検索機能があるかを確認し、可能であれば活用する。

居宅介護支援事業所への新規導入数が最も多いカイポケを例にとると、TAISコードや機種名をすべて手入力となっているそうです。例えば担当利用者のうち30人が福祉用具貸与を利用しているとしたら30人分すべて手入力しなければいけないことになります。

かなり作業の負荷が発生しますので、介護ソフトごとの対応状況は必ず確認し、できる準備は早めにするといいもしれません。

3. 厚生労働省や自治体の最新通知をチェックする

今回の改定では、TAISコード未記載時の対応や給付管理業務への影響について、ケアプランデータ連携システム導入事業所以外は空白で構わないというルールが発出されましたが、導入事業所に対してはまだ明確なルールが発表されていない部分があるため、厚労省や自治体からの公式通知を随時確認することが重要です。

未記載の場合に返戻対象となるかを確認する。居宅介護支援事業所の給付管理票や請求フォーマットに変更があるかを把握する。実地指導での扱いや、現場での運用ルールについての追加情報を確認する。

TAISコードの入力が必要か、保険者によって対応は異なります。入力作業をすべて手入力で行う場合、かなりの大きな作業量となります。まずは保険者に確認し、実地指導などで確認する内容かどうか、無記入のままで問題がないか、確認することをお勧めします。

4. 研修や勉強会で情報を共有する

今回の改定に関する情報を事業所内や地域のケアマネジャー同士で共有し、適切に対応できるよう準備を進めることも大切です。

- TAISコードの取得方法や記載ルールをチーム内で共有する。

- 介護ソフトの更新情報を確認し、実務に活かす。

- 利用票の書式が変更したことについて、利用者への説明内容を統一する。

今回の改定では、ケアマネジャーの業務が増えることが予想されるため、今から準備を進めることで混乱を最小限に抑えることができるでしょう。

特に、ケアプランデータ連携システムを導入されている事業所は、TAISコードを福祉用具事業所からデータで一括取り込みできる可能性もあります。厚生労働省の最大の狙いはおそらくケアプランデータ連携システム導入率を上げるためなのですが、介護ソフトとの連携や対応など、まだまだ不透明な部分も多いので注意が必要です。

まとめ

2025年4月の改定により、サービス利用票(別表)の様式変更が行われ、「用具名称(機種名)」および「TAISコード」の記載欄が追加される予定です。ケアプランデータ連携システム未導入事業所は空白でも構わないという通知は出ていますが、導入事業所にとっては必須となります。

これにより、居宅介護支援事業所のケアマネジャーも、サービス利用票の作成時にTAISコードの記載が求められる可能性があります。

現時点では、居宅介護支援事業所の給付管理票や請求業務への直接的な影響についての公式な通知は確認されていませんが、福祉用具貸与事業所との連携や介護ソフトの対応状況を確認し、早めに準備しておくことが重要です。

また、TAISコードの未記載が返戻の対象となるのか、記載ミスがどのように扱われるのかについての詳細は未確定のため、今後の厚生労働省や自治体の発表を注視する必要があります。

ケアマネジャーとしては、以下の3点を意識して対応することが求められます。

- 福祉用具貸与事業所と情報共有を強化し、正しいTAISコードを取得できる体制を整える。

- 使用している介護ソフトの対応状況を確認

し、必要に応じて手入力などの暫定的な対応策を検討する。 - 厚生労働省や自治体の最新情報を随時チェックし、実務に影響する変更がある場合には迅速に対応する。

今回の改定により、ケアマネジャーの業務負担が増えることは避けられませんが、事前準備を進めることでスムーズな運用につなげることが可能です。

今後も制度の動向を注視しながら、適切な対応を行っていくことが重要です。

この記事を執筆・編集したのは

いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。

いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。

(運営会社:株式会社ユニバーサルスペース)

コメント