この記事を監修したのは

介護認定審査会委員/株式会社アテンド代表取締役

河北 美紀

常時介護が必要となる要介護状態まではいかないものの、日常生活で一定のサポートを必要とする状態は、要支援1または要支援2に分類されます。要支援1は要支援2よりも自力でできる範囲が広く、7段階ある介護認定の中で一番軽度の状態です。そのため、要支援1の認定を受けていても、一人暮らしの生活を続けている方もたくさんいらっしゃいます。

ここでは、要支援1と認定されるまでの流れや受けられるサービス、補助金などについて解説しています。さらに、介護保険の適用範囲外である介護保険外サービスについてもここでチェックしておきましょう。

★こんな人に読んでほしい!

- 要支援1と言われた本人もしくはご家族の方

- 要支援1で介護サービスを受けているが費用や上限回数がわからない方

- 要支援1の状態で一人暮らしが可能か、どんなことに注意したらいいか知りたい方

- 要支援1の家族の身体もしくは認知機能の状態が悪くなっていると感じる方

★この記事で解説していること

- 要支援1の認定には要介護認定等基準時間を目安としている

- 要支援1は地域包括支援センターがケアマネとなり介護予防ケアプランを作成する

- 要支援1は総合事業・介護予防サービスを利用できる

- 要支援1の区分支給限度額は1ヶ月当たり5万320円

- 介護負担が増えてきたら認定直後でも区分変更は可能

- 要支援1でも一人暮らしは可能

- 1. 要支援1とは

- 2. 身体の状態もしくは認知機能が悪化した場合の対処方法

- 3. 要支援1の方のうち、21.5%は1人暮らし。気をつけたいポイントを紹介

- 4. 要支援1で受けることができるサービス

- 5. 要支援1の区分支給限度額は1ヶ月当たり5万320円

- 6. 介護負担や不自由さがある場合は介護保険外サービスを併用しよう

- 7.要支援1のケアプラン例

- 参考文献

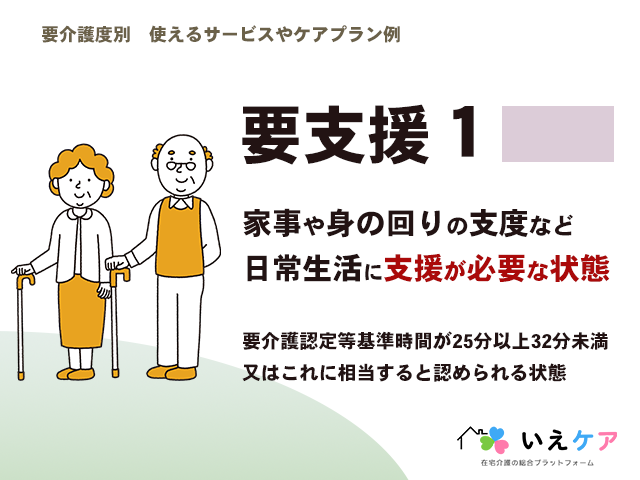

1. 要支援1とは

1-1. 要支援1とはどのような状態か

要支援とは「要介護状態までにはいかないものの、家事や身の回りの支度などの日常生活に支援を必要とする状態」をいいます*1。要介護度を判定する際の基準のひとつが「要介護認定等基準時間」*2です。これは、要介護者を介助するのに要する時間を表し、介護度に応じて以下のようになっています。

| 要介護度 | 身体の状態 | 要介護認定当期純時間 |

|---|---|---|

| 要支援1 | 日常生活のほとんどを自立して行えるが一部で介助を要する状態 | 25分以上32分未満 |

| 要支援2 | 要支援1より多くの介助を必要とするが介護までは要さない状態 | 32分以上50分未満で要支援状態にある者 |

| 要介護1 | 要支援2の状態だけでなく、身体機能や認知機能の低下がみられる状態 | 32分以上50分未満で要介護状態にある者 |

| 要介護2 | 日常生活における食事や排せつなどにおいても介助を要する状態 | 50分以上70分未満 |

| 要介護3 | 日常生活における移動や食事、排泄などにおいて日常的に介助を要する状態 | 70分以上90分未満 |

| 要介護4 | 日常生活全般において介助を要し、認知機能にもなんらかの低下が見られるなど、介護なしでは日常生活を送るのが困難な状態 | 90分以上110分未満 |

| 要介護5 | 身体機能だけでなく、発語や認知機能などが著しく低下し、ほぼ寝たきりなど日常生活で全面的に介助を要し、介護なしではほぼ生活を送れない状態 | 110分以上 |

要支援1が一番軽い状態と思われる方もいますが、介護保険には非該当(自立)という認定もあります。要支援1の状態よりも自立した状態であればこのように介護保険対象外となります。

1-2. 要支援1と要支援2の違い

要支援の区分には要支援1と要支援2があり、ともに身の回りの動作は比較的自立できているため、一人暮らしは可能です。個人差はありますが、買い物などの生活行為の一部がしづらくなるなど、生活の一部で支援が必要です。身の回りの動作について比較した場合、要支援2の方が自力でできる範囲が狭くなります。たとえば、自分で身体を洗ったり、爪を切ったりという動作に関しては、要支援1の方と比べると約30%も低下するというデータ*4があります。

要支援2に認定されると、介護サービスの利用頻度が増えたり、リハビリがより充実した内容で提供されるなど、受けられるサポートが増えます。たとえば、デイサービスであれば、週1回から週2回のように、より頻繁な通所が可能です。他の利用者との交流機会も多くなります。訪問介護では要支援2であれば、週3回程度まで利用できるようになるため、支援の範囲が広がります。

1-3. 要支援1を認定されるには、まず地域包括支援センターに相談を

要支援1の認定を受けるためには、まず地域包括支援センターに相談しましょう。地域包括支援センターは、保健・医療・福祉の面から総合的な支援を行っている施設です*5。地域に住む高齢者が健康で安心した生活を送れるようサポートを行い、要支援者に対してはケアプラン作成などを行っています。

要支援者と要介護者ではケアマネジャーが異なります。要支援の方の介護予防ケアプランは、地域包括支援センターのケアマネジャーが作成し、要介護の方のケアプラン作成は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが行います。そのため、要支援1の認定を受けるためには、地域包括支援センターに相談することが第一歩です。要支援の場合、介護の必要はまだ低いため要介護状態にならないための予防が重要です。そのため、次のような症状が見られたら早めに地域包括支援センターに相談に行くことをお勧めします。

要介護認定までの主な流れとして*6、まずは、お住まいの市区町村で要介護認定の申請を行います。その後、認定のための聞き取り調査が行われると同時に、主治医に対しても意見書を求められるので提出します。これらの調査や意見書をもとに一次判定と二次判定(介護認定審査会)を経て、要介護度が決まります。認定結果の通知までの日数は申請から原則30日以内です。

認定審査会において審査が行われた結果、要介護認定に該当しない人でも65歳以上であれば自治体が行う転倒予防教室や口腔ケアサービスに通えるので、要介護状態とならないためにこれらのサービスを積極的に受けることが望ましいです。

要介護(要支援)認定の申請をする際に注意すべき点は、利用したい介護サービスを明確にすることです。介護サービスの利用の必要がない状態で認定を受けても、サービスの利用実績がないと、そのあとの更新が行われずに取り下げられることがあります。そのようにならないために、ケアマネジャーとサービスを受ける目的について話し合うことが大切です。

認定調査に関してはこちらの記事に詳細を掲載しておりますので、よろしければご参照ください。

2. 身体の状態もしくは認知機能が悪化した場合の対処方法

2-1. 地域包括支援センターに相談し、「区分変更」を申請する

身体の状態や認知機能が悪化し、介護負担が大きくなった場合には、地域包括支援センターのケアマネジャーに相談して区分変更を申請しましょう*7。区分変更とは認定を受けている期間内に、次回の更新を待たずに新たな介護度へ変更することで、区分変更は認定直後でも可能です。介護保険サービスを利用している場合には、区部変更をすることによるサービスの変更内容や、変更時期をケアマネジャーと相談することが大切です。区分変更の申請は本人や親族だけでなく、地域包括支援センターが代理で行うこともできます。

2-2. 今後、介護認定を正しく判定してもらうために、かかりつけ医を持っておこう

身体や認知機能が悪化した際には区分変更の申請が可能ですが、正しい介護度の判定をしてもらうためには、普段からかかりつけ医をもっておくことが大切です。基本的に、要介護認定の主治医意見書はかかりつけ医が作成します*8。かかりつけ医がいない場合には、新たに医療機関を受診して主治医となる医師を探す必要があり、介護認定までに時間や労力を要します。そのため、普段からかかりつけ医をもっておき、日頃の介護負担の情報を把握してもらうことが大切です。

3. 要支援1の方のうち、21.5%は1人暮らし。気をつけたいポイントを紹介

要支援1は一部で介助を必要とするものの、日常生活の多くの部分では自立して行えるので一人暮らしは可能です。令和元年度の国民生活基礎調査によると、要支援1の方の21.5%は1人暮らしをしていることがわかります。要支援の認定を受けていても一人暮らしをすることは可能です。

一人暮らしの注意点としては、要介護度が悪化しないようサービスの利用を併用することです。高齢者が要介護状態等となることを予防し、または要介護状態等の軽減もしくは悪化を防止することを介護予防といいます。介護予防のために介護予防・生活支援サービス事業があり、一人暮らしの高齢者の見守りや栄養改善のための配膳といったサービスが受けられます*9。

たとえば、こんな場合にサービスを活用すると効果的です。

自分で身の回りのことはできるけれど、スーパーが遠くて困っている。長い距離を歩くことができない。重いものを持って歩くことも大変なんだ。

ひとり暮らしすることはできると思うけれど、腰と膝が弱くて重いものを持つことができない。掃除機掛けしなきゃいけないけれど、重い掃除機をもって掃除をすることもできない。あと、トイレやお風呂など、かがむ姿勢がとれないのでおそうじで困っているの。

要支援1と認定された方でも、介護予防や状態の悪化を防ぐためにサービスを利用することで一人暮らしを続けていくことができます。サービスの詳細や利用方法についてはこの次の章で解説していきます。

4. 要支援1で受けることができるサービス

4-1. 要支援1の介護サービスは、総合事業・介護予防サービスがメイン

要支援1の介護サービスは、介護予防に重きを置いているサービスがメインです。要支援は要介護とは違い、日常生活の大部分の動作を自分で行える状態をいいます。そのため、要支援の方向けのサービスは、要介護状態にならないようにするための予防的サポートを行うに留まっているのが特徴です。要支援1で受けられるサービスには以下のようなものがあります。

| 総合事業(訪問型サービス)・ 介護予防サービス(訪問型) | ・総合事業の訪問型サービス(旧介護予防訪問介護)・介護予防訪問リハビリ・介護予防訪問看護・介護予防居宅療養管理指導・介護予防訪問入浴介護 |

| 総合事業(通所型サービス)・ 通所系介護予防サービス | ・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)・総合事業の通所型サービス(デイサービスなど。旧介護予防通所介護) |

| 短期入所型介護予防サービス | ・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護 |

4-2. 利用可能な在宅介護サービスの種類とそれぞれの費用と利用限度の目安

掲載している金額は2024年4月・6月の介護報酬改定を反映したものになっています。ただ、詳細の金額については地域加算や事業所ごとの加算によって変動しますので、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談していただくようお願いします。

4-2-1. 自宅で受けられるサービスは、総合事業の訪問型サービスがメイン

要支援1の方で、自宅で受けられる在宅介護サービスには、総合事業の訪問型サービス(旧介護予防訪問介護)と訪問看護・訪問リハビリテーションがあります。

総合事業の訪問型サービス(旧介護予防訪問介護)

| 総合事業の訪問型サービスの内容 | 食事、排泄、入浴、移乗、体位変換、口腔洗浄などをサポートする身体介護掃除、洗濯、調理、ゴミ出しなどのサポートを行う生活援助 |

| 総合事業の訪問型サービスの費用の目安(1割負担で、1単位=10円とした場合) | |

| 週1回の訪問 | 月1,176円程度 |

| 週2回の訪問 | 月2,349円程度 |

| 週2回以上の訪問 | 月3,727円程度 |

要支援1の場合の訪問サービスの利用頻度は、上限が定められており週に1〜2回*10*11と比較的少なめです。それぞれの内容や費用は以下の通りです。なお、介護予防訪問介護サービスは、現在では国ではなく市区町村ごとに運営される総合事業の訪問型サービスに変更されました。よって、各市区町村ごとにサービス内容及び費用が異なります。

介護保険のサービスでは訪問看護や訪問リハビリテーションなどが自宅で受けることのできるサービスです。

訪問リハビリテーション

| 訪問リハビリの内容 | 身体機能の維持のためのトレーニングバイタルチェックなどの病状観察福祉用具の使用方法の指導家族の相談に対するアドバイスや指導 |

| 訪問リハビリの費用の目安(利用者の状況に応じて加算・減算あり) |

| 1回(20分) 298円2回(40分) 596円 |

お住まいの地域の費用について詳しく知りたい方は市区町村のホームページの確認もしくは地域包括支援センターへお問合せください。

4-2-2. 施設に通うサービスは、通所リハビリや総合事業の通所型サービス(デイサービスなど)がメイン

通所型の介護予防サービスの主たるものに、通所リハビリテーション(デイケア)があります。デイケアは理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが医師の医学的管理のもとでリハビリテーション等を行うサービスです。デイケアの内容や費用は以下の通りです。

| デイケアの内容 | 身体機能の維持・向上のためのリハビリ入浴や食事の介助 |

| デイケアの費用の目安(1割負担で、1単位=10円とした場合) | |

| 要支援1 | 2,268円 |

| 要支援2 | 4,228円 |

また、通所型の介護予防サービスのひとつである通所介護(デイサービス)は、現在では制度が変わりこれまでの国ではなく市区町村ごとに運営される総合事業の通所型サービスに変更されました。よって、各市区町村ごとにサービス内容及び費用が異なります。総合事業の通所型サービスの内容や費用目安は以下の通りです。

| 総合事業の通所型サービスの内容 | デイサービス身体機能の維持・向上のためのリハビリや訓練 食事、入浴、排泄などの介助 頭の体操・脳刺激活性化訓練・回想法・ストレッチ体操や認知症の早期診断・早期対応など 低栄養状態を予防・改善するために、体重チェック、食生活評価、栄養バランスのよい食事の献立の指導 閉じこもりやうつの予防・支援 |

| 総合事業の通所型サービスの費用目安(1割負担で、1単位=10円とした場合。各種加算や昼食代、おやつ代、おむつ代などは別途必要) | |

| 週1回利用 | 月1,798円程度 |

| 週2回利用 | 月3,621円程度 |

お住まいの地域の費用について詳しく知りたい方は市区町村のホームページの確認もしくは地域包括支援センターへお問合せください。

4-2-3. 短期宿泊ができるショートステイ

要支援1で利用できる介護予防サービスには、短期の宿泊ができる介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)があります。ショートステイでは、短期間だけ特別養護老人ホームなどに入所して、日常生活のサポートや機能訓練を受けることが可能です。ショートステイのメリットとして、利用者自身が普段とは違う環境に身を置くことでよい刺激になることのほかに、介護を担う家族の負担軽減(レスパイト)にもつながることが挙げられます。ショートステイの内容や費用は以下の通りです。ショートステイ単独での運営か、特養等に併設されているかによって費用が異なります。

| ショートステイの内容 | レクリエーション食事、入浴、排泄などの介助 |

(ショートステイ単独運営の場合)

| 従来型個室/多床室の費用(1割負担で、1単位=10円とした場合) | |

| 要支援1 | 479円 |

| 要支援2 | 596円 |

| ユニット型個室/ユニット型個室的多床室の費用(1割負担で、1単位=10円とした場合) | |

| 要支援1 | 561円 |

| 要支援2 | 681円 |

(施設併設の場合)

| 従来型個室/多床室の費用(1割負担で、1単位=10円とした場合) | |

| 要支援1 | 451円 |

| 要支援2 | 561円 |

| ユニット型個室/ユニット型個室的多床室の費用(1割負担で、1単位=10円とした場合) | |

| 要支援1 | 529円 |

| 要支援2 | 656円 |

要支援の場合は、基本的には地域包括支援センターもしくは地域包括支援センターからの委託を受けた居宅介護支援事業所が介護予防のためのケアプランを作成します。2024年4月からは居宅介護支援事業所が予防支援の指定を受けて直接利用者と契約することができるようになりました。詳細はこちらの記事にもまとめております。

4-3. 要支援1で入居できる介護施設は限られる

介護施設に入居する際の条件のひとつに要介護度があります。たとえば、介護老人保健施設(特別養護老人ホーム)であれば「要介護1以上である」などの条件を満たすことが必要です。そのため、身の周りの多くのことを自分でできる要支援1の方は、入居できる介護施設は限られています。要支援1の高齢者の方でも入れる介護施設のひとつに、サービス付き高齢者向け住宅*12があります。

4-4. 要支援1でレンタルできる福祉用具は、生活動作を補助するもののみ

高齢者が、自らの能力に応じて自立した日常生活を送るために、福祉用具は重要な役割を担います。要支援1の方がレンタルできる福祉用具は、生活動作を補助するもののみで、以下のようになっています。

| レンタルできる福祉用具*5. | レンタルできない*13福祉用具 |

| 設置工事を要しない手すりやスロープ歩行補助杖歩行器自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のもの)など | 車椅子とその付属品特殊寝台とその付属品床ずれ防止用具体位変換器認知症老人徘徊感知器移動用リフト |

また、レンタルではなく購入の対象となる福祉用具*14もあります。再利用することに心理的な抵抗があるものや、再利用が困難なものが対象です。これには、腰掛け便座やポータブルトイレ、自動排泄処理装置の交換可能部分などがあります。購入に要した費用の額に応じて原則9割の給付(所得によっては8割あるいは7割)が行われますが、年間の支給上限額は10万円です*6。

ちょっと頼りないと思われるかもしれませんが、福祉用具を活用することで活動性は大きく広がります。生活の中で安全・快適に過ごすための手すりや歩行器、ポータブルトイレなどの福祉用具がレンタルできます。手すりは転倒予防に役立ち、歩行器は外出時のサポートとなります。上手に活用し、自分自身でできることを増やしていきましょう。

4-5. 要支援1でも自宅のリフォームは補助金が利用できる。上限20万円

要支援1と認定されたら、まずは自宅改修を検討してみましょう。

要支援1の状態では、自宅で過ごす方が多いですが、住み慣れた自宅であっても、高齢者の転倒や転落などの事故が多く発生しています。このような事故が原因で要介護度が上がり、寝たきりの状態になるケースも少なくありません。介護保険では、限度額20万円分の工事までは介護保険の対象工事として自己負担1~3割で工事が可能なので、手すりの取り付けや段差の解消など、自宅でできることから対策を行うことが大切です。

5. 要支援1の区分支給限度額は1ヶ月当たり5万320円

要支援あるいは要介護の区分に応じて設定されている、介護保険サービスの月の上限額を区分支給限度基準額*15といいます。要支援1の区分支給限度額は1ヶ月あたり5万320円です。そのため、1割負担の要支援1の方のサービス利用額が5,032円を超えた分は全額自己負担となり、2割負担の要支援1の方のサービス利用額が1万,64円分を超えた分は全額自己負担となります。なお、お住まいの地域によって地域加算が異なるため単位数当たりの金額が異なりますので注意しましょう。

6. 介護負担や不自由さがある場合は介護保険外サービスを併用しよう

訪問介護(総合事業)の家事支援の対象は本人分のみであり、家族の分の食事を作ってもらったり、家族の分の洗濯物まで一緒に洗ってもらったりはできません。そのような介護を担う家族の負担をさらに軽減してくれるのが、介護保険外サービスです。介護保険外サービスは、負担軽減以外にも、地域の高齢者と交流することにも意味があります。

6-1.配食サービス

たとえば、宅配サービスのような高齢者の身体的負担の軽減のためのサービスでは、単に買い物代行としての役割だけでなく、人と触れ合うといったコミュニケーション促進や見守りというサービスの側面も持ち合わせています*16。「食事作りが大変になった」「火の不始末が起きそうなので心配」「医師に指示された塩分制限に合わせた食事を作ることができない」という方も多く、一人暮らしされる方は特に配食サービスを利用される方が多くなっています。配食サービスについて詳しくはこちらの記事をご参照ください。

6-2. 地域のボランティア団体

また、高齢者に代わって家の電球を交換するなど、日常におけるちょっとした困りごとを解決する手段としても保険外サービスは大きな役割を担っています。

それらを主に担うのが地域のボランティア団体やシルバー人材センターです。家具の移動・植木の手入れ・庭の掃除・ペットの世話など、介護保険では対応できない内容もサポートしてくれます。ゴミ捨ての支援なども地域のボランティア・近所のサポートが重要になっています。

6-3.買物サポート・移動販売

要支援認定者は、買物に困っている方も少なくありません。買い物ができる場所まで距離が離れていて買い物ができない「買物難民」という問題もあります。

最近はスーパーが自宅へ宅配するサービスも増えてきました。スーパー・販売店によって条件は異なりますが、有料もしくは一定以上の金額を購入した場合は無料で自宅へ配達するサービスなども行っています。また、スーパーやコンビニが移動販売をする事例も増えてきました。買い物する場所へのアクセスが悪い地域では大変重宝されています。

ほかに、介護保険外サービスには以下のようなものがあります*16。

| 介護保険外サービスの例 |

| 介護サービス提供時間外の見守り、 介護サービスを目的としない話し相手 子どもの送迎 同居家族の分を含む料理、洗濯、掃除 ケアプランに入っていない緊急的な病院の付き添い 日常生活必需品以外の買物代行 |

介護保険外サービスは、市区町村が提供しているものから民間企業が提供しているものまで幅広く、費用もさまざまです。介護保険サービスと介護保険外サービスを組み合わせることで、より過ごしやすい日常生活を送ることが期待できますので、ぜひお住まいの市区町村の地域包括支援センターに一度ご相談してみてください。

介護認定の中では最も軽度な要支援1認定。今後起こりうる不測の事態にも準備しておくのも早いうちから。いわゆる「終活」も注目されていますので、家族が困らないように身の回りの整理を始めておくのもいいかもしれません。終活や生前整理のポイントについて詳しく知りたい人はこちらの記事が参考になりますので、紹介します。

参照:「生前整理とは?遺品整理や終活との違いを解説|生前整理で大切なことや費用について紹介(奈良の遺品整理サービス ミライル)」

7.要支援1のケアプラン例

要支援1のケアプラン例を紹介します。介護保険サービス(総合事業)だけでなく、介護保険外の民間サービスや地域の活動参加などを組み合わせることで、より豊かでその人らしい生活を送ることができます。

7-1. 訪問型と通所型を組み合わせる、ひとり暮らし独居男性

一戸建て住宅にひとり暮らしの男性。家族は娘のみ。その娘も遠方で暮らしているため支援はない。

変形性膝関節症の診断を受けており、膝の痛みがある。外出機会が少なくなり、自宅に閉じこもり状態だったことを見かねた娘が介護保険を申請する。

- 訪問型サービス(週2回) 買物と掃除

- 通所型サービス(週1回) 機能訓練型の半日デイサービス

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

| 午前 | 訪問 | 通所 | |||||

| 午後 | 訪問 |

7-2. 自分でできることは続けたい。歩行器レンタルのみ利用の女性

高血圧と心不全。娘夫婦と同居だが、二世帯住宅で食事も自分で作っている。

長時間の歩行で息切れがあるため休憩しながら外出。自分で買物は続けたいという意向が強く、休憩を入れながら安全に買い物ができるように歩行器のレンタルを開始。

- 介護保険レンタルでシルバーカータイプの歩行器をレンタル利用

- 気の合う仲間が近所に住んでおり、老人会や老人会主催のサロンに参加

- 高齢者向けの健康体操のサークルに参加し、軽い運動をしている

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

| 午前 | 老人会 | ||||||

| 午後 | 健康体操 |

7-3. ストマ(人工肛門)だが活動的に毎日を送る独居男性

独居男性。息子二人はそれぞれ家庭を持ち、近所に住んでいるが仕事で多忙。長男の嫁が時々おかずを作って訪問している。

腸閉塞をきっかけに手術、ストマ(人工肛門)となる。病院のすすめでストマの管理と皮膚の状態観察のため訪問看護の利用を開始。ストマ交換時にお風呂で座ってできるようにシャワーチェアを購入。

調理ができず、食生活が偏っていたため、配食サービスを利用。

友人との交流も多く、友人との日帰り旅行や食事会などの機会も多い。地域の民謡サークルでは副代表を務めるほか、自治会の役員でもある。

- 介護予防訪問看護:週1回(30分)

- 介護予防特定福祉用具購入:シャワーチェア

- 民間配食サービス:毎日夕食

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

| 午前 | 訪問看護 | 自治会会合 | 自治会会合 | ||||

| 午後 | サークル | ||||||

| 配食 | 配食 | 配食 | 配食 | 配食 | 配食 | 配食 |

要支援1について解説しました。

できることは自分で行うことと、重症化予防に努めることで、自分らしい生活を送ることができます。困ったときには地域包括支援センターなどの専門家やご家族と相談しながら、充実した日々を送ることが可能です。

参考文献

*3. 厚生労働省 介護予防とは

*7. 江東区Webサイト 要介護・要支援認定の申請について(区分変更申請)

*8. 豊明市Webサイト よくある質問

*10. 厚生労働省 訪問リハビリテーション

*11. 厚生労働省 訪問介護・訪問入浴介護

*12. 厚生労働省 高齢者向け住まいについて

*13. 厚生労働省 どんなサービスがあるの? – 福祉用具貸与

*14. 厚生労働省 どんなサービスがあるの? – 特定福祉用具販売

*15. 厚生労働省 区分支給限度基準額について

コメント