この記事を監修したのは

介護認定審査会委員/株式会社アテンド代表取締役

河北 美紀

厚生労働省の介護保険事業状況報告によると、要介護(要支援)認定者は全国682万人(2020年度末時点)で、このうち、約66%が要支援1〜要介護2の軽度の認定者です*1。要介護認定は、介護サービスを利用するための最初の一歩です。この記事では、要介護認定について詳しくお知りになりたい方向けに、要介護認定を申請すべき状態の目安、申請の流れや方法、要支援と要介護の違いなどについて詳しく解説しています。

初めて認定申請をする方や初めて要介護認定を受けるという方にもわかりやすく解説しております。

<ターゲット&記事概要>

★こんな人に読んでほしい!

- 要介護認定について詳しく知りたい方

- これから要介護認定を申請される方

- 介護サービスを利用したいと考えている方やそのご家族

★この記事で解説していること

- 要介護認定とは介護サービスの量を判断するもので、これにより介護サービスの内容や受けられるサービスの量が決まる。結果は「非該当」、「要支援1・2」、「要介護1~5」の8段階のいずれかに認定される

- 要介護は日常生活動作において常時介護が必要な状態。要支援はその前段階で、介護予防サービスが有効とされる

- 要介護認定の申請は、市区町村の介護保険課などが窓口となる。介護が必要になった65歳以上の方(第1号被保険者)、特定疾病が原因で介護が必要になった40~64歳の方(第2号被保険者)が申請可能

- 正確に要介護認定をしてもらうためのポイントは、要介護者の心身や生活の状態を良く把握しているかかりつけ医をもつことや、家族が訪問調査に立ち会うこと

- 要介護認定後、介護サービスを利用するにはケアプランの作成が必要

- 困ったことやわからないことは地域包括支援センターに相談をしましょう

1. 要介護認定とは?(認定区分早わかり表)

1-1. 要介護認定とは介護サービスの必要度を判断するもの

要介護認定とは、介護サービスの必要量を判断するもので、介護を受ける方の心身の状態に合わせ、個々に必要な介護サービスの内容や受けられるサービスの量が決まります。「必要とされるサービスの目安」が要介護度となります。

介護保険のサービスは、原則、要介護認定の申請・認定を受けてから利用することになっていますが、緊急の場合や、やむを得ない理由ですぐにサービスを利用する必要がある場合には、申請前・認定前でも介護保険サービスを利用できる場合があります。

1-2.要介護/要支援の状態と利用できるサービスの違い 早わかり表

要介護認定では、介護を受ける方の心身の状態により、「非該当」、「要支援1・2」、「要介護1〜5」の8段階のいずれかに認定されます。早わかり表を作成していますので紹介します。

| 認定区分 | 支給限度額 | 一般的な状態像 |

| 非該当 | 対象外 | 自立できている状態。介護保険サービスの利用はできないが、市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業が利用できる |

| 要支援1 | 5,032単位 | 最も軽度な認定区分。家事や身の回りの日常生活動作に支障はないものの、将来介護状態になる可能性があり、見守りやサポートを必要とする。介護予防サービスや市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業が利用できる |

| 要支援2 | 10,531単位 | 家事や身の回りの日常生活動作に支障はないものの、要支援1よりも困難さが多く、支援の手間が増えている。将来介護状態になる可能性があり、見守りやサポートを必要とする。介護予防サービスや市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業が利用できる |

| 要介護1 | 16,765単位 | 介護にかかる手間・時間は要支援2と変わらないものの、認知症や状態が変動しやすい不安定な状況。 入浴や外出などの身の回りの部分にも部分的に介護が必要な状態。介護保険の介護サービスが利用できる |

| 要介護2 | 19,705単位 | 介護にかかる手間が増えている状態。 食事や入浴、排泄などの身の回りの部分にも介護が必要な状態。介護保険の介護サービスが利用できる |

| 要介護3 | 27,048単位 | 介護にかかる手間がより増えている状態。 食事や入浴、排泄などの身の回りの部分にも頻繁に介護が必要な状態。介護保険の介護サービスが利用できる |

| 要介護4 | 30,938単位 | 介護にかかる手間が多い。 食事や入浴、排泄などの身の回りの部分にも常時、介護が必要な状態。介護保険の介護サービスが利用できる |

| 要介護5 | 36,217単位 | 最も介護にかかる手間が多い状態。 食事や入浴、排せつなどの身の回りの部分にも常時、負担の大きな介護が必要。 介護保険の介護サービスが利用できる。 |

介護保険の支給限度額は認定区分(介護度)ごとに定められており、認定区分によって大きな違いがあります。1単位10円を基本に、地域加算などによって使えるサービスの金額が異なります。要支援1が5032単位ですので、単純に約5万円程度の介護保険サービスが利用できます。これに対して、要介護5の場合は36万円以上のサービスが利用できます。およそ7.2倍も使えるサービス料が異なります。

つまり、要介護認定の結果により、利用できるサービスや金額が異なるというのが、要介護認定の仕組みの特徴です。

要介護認定の判定基準は国として一律ですが、各市区町村の訪問調査員や介護認定審査会委員の見解には違いがみられることもあります。

介護保険は要支援・要介護をあわせて7区分ですが、その他にも非該当(自立)という認定もあります。非該当となる理由はこちらに紹介しています。

1-3. はじめて要介護認定の申請を検討すべき状態の目安

要介護者数は増加傾向で、特に75歳以上でその割合が高くなっています*2。

内閣府の高齢社会白書によると、介護が必要になった主な原因で最も多いのは認知症で、次いで脳卒中などの脳血管疾患、高齢による衰弱、骨折・転倒などが多くなっています*2。しかし、病気やけがが介護のはじまりの原因とは限らず、大切な人を亡くした精神的なダメージや、加齢による心身の衰えから、気力がなくなり身の回りのことができなくなってくるという場合もあります。

要介護認定(要支援含む)の申請を検討すべき事例

- 物忘れが多くなり、買い物で同じものばかりを大量に購入するようになった

- 散歩にでかけて、家まで帰る道がわからなくなってしまった

- 疾患による後遺症などで、日常生活の動作が自立してできなくなった

- 事故や転倒による骨折などで歩行に手助けを必要とするようになった

- 加齢や認知症状の進行により、日常生活での身の回りのことができなくなった

- お金の管理や薬の内服が自立してできなくなった

- 突然の身内の不幸などにより、ショックで気力がなくなり、身の回りのことをやらない・できなくなった

- 体調の管理がしにくくなり、病院への付き添いなどが必要となることが多くなった

上記の事例に当てはまるという方で、まだ介護保険の認定を受けていないという方は、間違いなく介護保険の認定申請のタイミングだと思ってください。もちろん、これにあてはまらなくても、状況によっては早めに申請をすることが必要な場合もあります。ご家族で相談し、申請を検討することをお勧めします。

家族が勧めても本人が認定を受けたくないという場合もあります。本人の気持ちを無視することはできませんが、こちらの記事をもとに検討することをお勧めします。

サービスを利用しなくても介護保険の認定だけ受けるということもできます。詳しくはこちらの記事をご参照ください。

2.要介護認定の申請

2-1.申請から結果が通知されるまでの流れ

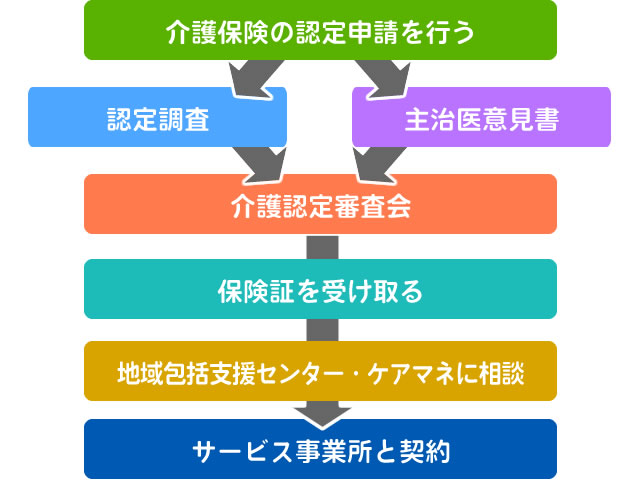

要介護認定の申請の流れ*3をご説明します。

【①要介護認定の申請】

要介護認定の申請場所は、お住まいの市区町村の介護保険課などの窓口で、家族による申請も可能です。本人も家族も申請が難しい場合などは、地域包括支援センターなどで手続きを代行することもあります。

要介護認定を申請できる条件*4

| 65歳以上の方(第1号被保険者):原因を問わず介護が必要になったとき 40~65歳の方(第2号被保険者):特定疾病(※)が原因で介護が必要になったとき |

※介護保険法で定められている16種類の特定疾病*5

| がん | 関節リウマチ | 筋萎縮性側索硬化症 | 後縦靱帯骨化症 |

| 骨折を伴う骨粗鬆症 | 初老期における認知症(若年性認知症) | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 | 脊髄小脳変性症 |

| 脊柱管狭窄症 | 早老症 | 多系統萎縮症 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |

| 脳血管疾患 | 閉塞性動脈硬化症 | 慢性閉塞性肺疾患 | 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |

申請に必要なもの*3

| 65歳以上の方(第1号被保険者):介護保険被保険者証 40~65歳の方(第2号被保険者):医療保険証 |

このほか、申請者の本人確認証や個人番号(マイナンバー)が確認できるものが必要な場合があります。くわしくはお住まいの市区町村の窓口へご確認ください。

【②訪問調査・主治医の意見書】

申請が受理されると、調査員が自宅を訪問し、心身の状態を確認するための訪問調査が実施されます。また、主治医に「主治医の意見書」の作成が依頼され、主治医がいない場合は市区町村の指定医の診察が必要となります。

【③審査判定】

審査は、一次判定と二次判定の二段階となっています。

- 一次判定

訪問調査の内容と主治医の意見書をもとに、コンピュータによる判定で「要介護認定等基準時間」を算出

- 二次判定

「介護認定審査会(※)」が一次判定の結果をふまえ、主治医の意見書や認定調査時の特記事項をもとに総合的に判断し、最終的な要介護度が決定する。

※介護認定審査会とは保健・医療・福祉の専門家(医師、社会福祉士、介護福祉士など)で構成された、市区町村が設置している審査会

【④認定結果の通知】

申請から認定の通知までには、おおよそ1ヶ月程度時間がかかります。自治体によっては平均2ヶ月かかる地域もありますので、早めに申請をすることをお勧めします。認定が届くはずなのにまだ届かない!という方はこちらの記事も参照してください。

要介護度が決定すると、「要介護認定結果の通知」、「介護保険被保険者証」、「介護保険負担割合証」が送付され、認定結果を確認することができます。

認定された要介護度には有効期間があります。有効期間を経過すると介護サービスが利用できなくなるため、有効期間が満了するまでに認定の更新を忘れないようにしましょう。更新の申請は、有効期間満了の60日前から可能です。有効期限は、「介護保険被保険者証」に記載があります。

要介護認定の有効期間*3

| 新規・変更申請の場合:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定されることがある) 更新申請:原則12か月(状態に応じ3~48ヶ月まで設定されることがある) |

要介護認定の有効期間についてはこちらの記事にまとめています。

2-2.最も認定が多いのは要介護1ー要介護認定基準の早見表

要介護・要支援認定者は全国に682万人(2020年度末時点)です。最も認定が多いのは要介護1で20.5%で、要支援1〜要介護2の軽度の認定者が全体の約66%を占めています*1。

要介護認定の一次判定で算出される「要介護認定等基準時間」は、あくまで認定調査結果を機械的に数値化したものです。実際の介護時間とは異なりますが、要介護度のひとつの目安になるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

要介護認定等基準時間の分類*6

| 要支援1 | 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態 |

| 要支援2/要介護1 | 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態 |

| 要介護2 | 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態 |

| 要介護3 | 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態 |

| 要介護4 | 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態 |

| 要介護5 | 要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態 |

要介護認定等基準時間は、5つの分野の介護行為ごとに必要な1日当たりの時間を推計して合計したもので、1分間タイムスタディという特別な方法で算出されます。

これを基準に認定区分が決まります。「要支援と要介護、どこが違うの?」というと、この要介護認定等基準時間の長さの違いが基本的には影響しています。これをもとに、認定審査会という場で二次判定が行われ、要介護・要支援の認定区分が確定します。

認定された要介護度ごとに、利用できるサービスや区分支給限度額は異なります。「区分支給限度額」とは、介護保険から給付される1ヶ月あたりの上限額のことで、原則、区分支給限度内に収まるようにケアプラン(サービス計画書)が作成されることになっています。

要介護度別区分支給限度額の目安一覧*7(1単位あたり10円で計算)

| 要支援1 | 5万320円 |

| 要支援2 | 10万5310円 |

| 要介護1 | 16万7650円 |

| 要介護2 | 19万7050円 |

| 要介護3 | 27万480円 |

| 要介護4 | 30万9380円 |

| 要介護5 | 36万2170円 |

区分支給限度額は「単位」で表され、サービスの種類や内容、居住地域によって1単位あたりの単価が異なりますが、1単位あたり10円で計算した場合の目安を掲載しています。

認定区分ごとのケアプラン例や利用可能なサービス、注意点については下記のページに詳細にまとめています。

3. 正確に要介護認定をしてもらうためのポイント

3-1. かかりつけ医をもちましょう

主治医の意見書は、要介護認定において重要な判断材料となります。要介護認定の申請を行うと、主治医の意見書の作成依頼が市区町村から直接主治医にいくため、ご自身で手続きなどを行う必要はないですが、要介護認定を申請することは事前にかかりつけ医に伝えておいたほうがよいでしょう。

主治医の意見書に実情を正確に記載してもらうためにも、要介護者の健康状態や生活の状態をよく理解してもらっているかかりつけ医をもっておくことが重要です。

3-2. 訪問調査には必ず立ち会いましょう

主治医の意見書と同様に、重要な要介護認定の判断材料になるのが訪問調査の結果です。

訪問調査では、本人の心身状態や日中の生活状況、生活環境、家族の状況などの聞き取りが行われます。本人の普段の様子をよく把握している家族が必ず立ち会い、本人への聞き取りを見守りましょう。

聞き取りの項目は74項目です。調査内容*8をご紹介します。

これらの質問内容は「あるかないか」「できるかできないか(介助があればできるか)」「介助されているかされていないか」のいずれかで評価され、判定されます。

1群:身体機能・起居動作(13項目)

| 項目名 | 区分 | 評価方法 |

|---|---|---|

| 麻痺の有無(左上肢、右上肢、左下肢、右下肢、その他) | 身体機能 | あるなし |

| 拘縮の有無(肩関節、股関節、膝関節、その他) | 身体機能 | あるなし |

| 寝返り | 起居動作 | 能力 |

| 起き上がり | 起居動作 | 能力 |

| 座位保持 | 起居動作 | 能力 |

| 両足での立位 | 起居動作 | 能力 |

| 歩行 | 起居動作 | 能力 |

| 立ち上がり | 起居動作 | 能力 |

| 片足での立位 | 起居動作 | 能力 |

| 洗身 | 身体機能 | 介助の有無 |

| 爪切り | 身体機能 | 介助の有無 |

| 視力 | 身体機能 | 能力 |

| 聴力 | 身体機能 | 能力 |

2群:生活機能(12項目)

| 項目名 | 区分 | 評価方法 |

|---|---|---|

| 移乗 | 生活機能 | 介助の有無 |

| 移動 | 生活機能 | 介助の有無 |

| 嚥下 | 生活機能 | 能力 |

| 食事摂取 | 生活機能 | 介助の有無 |

| 排尿 | 生活機能 | 介助の有無 |

| 排便 | 生活機能 | 介助の有無 |

| 口腔清潔 | 生活機能 | 介助の有無 |

| 洗顔 | 生活機能 | 介助の有無 |

| 整髪 | 生活機能 | 介助の有無 |

| 上衣の着脱 | 生活機能 | 介助の有無 |

| ズボン等の着脱 | 生活機能 | 介助の有無 |

| 外出頻度 | 生活機能 | 能力 |

3群:認知機能(9項目)

| 項目名 | 区分 | 評価方法 |

|---|---|---|

| 意思の伝達 | 認知機能 | 能力 |

| 毎日の日課を理解 | 認知機能 | 能力 |

| 生年月日を言う | 認知機能 | 能力 |

| 短期記憶 | 認知機能 | 能力 |

| 自分の名前を言う | 認知機能 | 能力 |

| 今の季節を理解 | 認知機能 | 能力 |

| 場所の理解 | 認知機能 | 能力 |

| 常時の徘徊 | 認知機能 | あるなし |

| 外出して戻れない | 認知機能 | あるなし |

4群:精神・行動障害(15項目)

| 項目名 | 区分 | 評価方法 |

|---|---|---|

| 被害的 | 精神・行動障害 | あるなし |

| 作話 | 精神・行動障害 | あるなし |

| 感情が不安定 | 精神・行動障害 | あるなし |

| 昼夜逆転 | 精神・行動障害 | あるなし |

| 同じ話を繰り返す | 精神・行動障害 | あるなし |

| 大声を出す | 精神・行動障害 | あるなし |

| 介護に抵抗 | 精神・行動障害 | あるなし |

| 落ち着きがない | 精神・行動障害 | あるなし |

| 一人で外出しようとする | 精神・行動障害 | あるなし |

| 収集癖 | 精神・行動障害 | あるなし |

| 物や衣類を壊す | 精神・行動障害 | あるなし |

| ひどい物忘れ | 精神・行動障害 | あるなし |

| 独り言・独り笑い | 精神・行動障害 | あるなし |

| 自分勝手に行動 | 精神・行動障害 | あるなし |

| 話がまとまらない | 精神・行動障害 | あるなし |

5群:社会生活への適応(6項目)

| 項目名 | 区分 | 評価方法 |

|---|---|---|

| 薬の内服 | 社会生活適応 | 介助の有無 |

| 金銭の管理 | 社会生活適応 | 介助の有無 |

| 日常の意思決定 | 社会生活適応 | 能力 |

| 集団参加ができない | 社会生活適応 | あるなし |

| 買い物 | 社会生活適応 | 介助の有無 |

| 簡単な調理 | 社会生活適応 | 介助の有無 |

その他:特別な医療(12項目)

| 項目名 | 区分 | 評価方法 |

|---|---|---|

| 点滴の管理 | 特別な医療 | あるなし |

| 中心静脈栄養 | 特別な医療 | あるなし |

| 透析 | 特別な医療 | あるなし |

| ストーマ(人工肛門) | 特別な医療 | あるなし |

| 酸素療法 | 特別な医療 | あるなし |

| レスピレーター(人工呼吸器) | 特別な医療 | あるなし |

| 気管切開の処置 | 特別な医療 | あるなし |

| 疼痛の看護 | 特別な医療 | あるなし |

| 経管栄養 | 特別な医療 | あるなし |

| モニター測定(血圧、心拍等) | 特別な医療 | あるなし |

| 褥瘡の処置 | 特別な医療 | あるなし |

| カテーテル | 特別な医療 | あるなし |

日常生活自立度・主治医意見書(5項目)

| 項目名 | 区分 | 評価方法 |

|---|---|---|

| 障害高齢者自立度 | 日常生活自立度 | 能力 |

| 認知症高齢者自立度 | 日常生活自立度 | 能力 |

| 日常の意思決定を行うための認知能力 | 主治医意見書 | 能力 |

| 自分の意思の伝達能力 | 主治医意見書 | 能力 |

| 認知症高齢者の日常生活自立度 | 主治医意見書 | 能力 |

覚える必要はありませんが、このような内容の質問があります。順番はこの通りに質問されるわけではないので注意しましょう。そのほか、介護認定の立会いに関して注意するべき内容は以下の記事にまとめていますのでご参照ください。

3-2-1. 要介護認定のミスマッチを招く?訪問調査時に起こり得る事例

要介護度が適切に認定されないと、必要なサービスを受けることができず、介護の負担や金銭的負担が増大する問題が生じます。

要介護認定のミスマッチを招く、訪問調査時に起こりうる事例

- 訪問調査当日に普段よりも本人がしっかり受け答えできてしまう

- 調査員を前に本人が張り切ってしまい、普段できないことでも「できる」と見栄を張ったり、体裁を気にしてできないことを隠してしまったりする

- 本人や家族の話す「困りごと」の事例に具体性がない(足腰が弱ってきた、ひどい物忘れで困っている、など)

- 月に数回など頻度が少ない「困りごと」に関して、家族が伝えるほどではないと判断して伝えない

特に、認知症の方は日によって症状が異なる場合があり、普段の様子が正確に伝わらないことがありますので、訪問調査に立ち会うご家族がしっかり状況を伝えるようにしましょう。

認知症の方の要介護認定のポイントなどは、こちらの記事でくわしく解説していますので、ご覧ください。

3-2-2. 自宅での普段の様子は動画やメモで詳細に記録を

訪問調査の所要時間は1時間程度と短いため、ありのままの事実を正確に伝えられるように事前に準備をしておくことが重要です。

訪問調査時の工夫や気を付けたいポイントなど

- 本人の普段の様子をよく把握している家族が必ず同席する

- 本人への聞き取りも見守り、間違いがあれば正す

- 困っていることは、具体的に伝える(「自宅の手すりがない浴槽で、家族の手助けがないと立ち上がることができなかった」、「物忘れがひどく、お店での支払いを忘れて店を出ようとした」、「トイレには1人で行けるが、よく便座が汚れていて毎回家族が掃除しなければならない」など)

- 大声を出したときや暴れたときなど、具体的な行動を動画で記録しておく。日時や状況なども細かく記録しておく

- 普段の様子やどんな介助を必要としているのか、その都度気づいたときにメモに書き留めておく

- 入院やケガなどの日時や状況の記録をつける

その場で本人の発言などを訂正してしまうと、プライドを傷つけ、怒りだしてしまうこともあるため、調査員に伝えるときには本人のいないところでこっそり伝えたり、メモを渡すなどの工夫も必要です。

調査員に伝えるポイントは、「介護の手間がどれだけかかったか」を伝えることです。

説明した通り介護認定で調査するのは、1日あたりの介護にかかった時間が基準になるため、介護の手間がかかる場面が多ければ、それだけ要介護度も正確に判定されます。

「こうなりそうで心配」「こうだから困った」ではなく、「こんなことがあって大変だった」「こんなことがあったから手がかかる」という伝え方をすることがおすすめです。

認定調査にお茶を出した方がいいかという疑問を持つ方もいるようなので、こちらの記事を参考にしてください。

4. 要介護認定に納得がいかない場合の2つの対応方法

4-1.審査請求(不服申立て)を行う

認定された要介護度が想定よりも低く、必要な介護サービスが受けられないと感じた場合には、認定結果を知った翌日から3ヶ月以内に、都道府県に設置している介護認定審査会に「審査請求(不服申立て)*9」をすることができます。しかし、「不服申立て」はあくまで、認定結果までの過程に違法性や不当な扱いが合った場合に行われることが多く、認定結果を変更するための不服申立てはあまり現実的ではありません。

また、結果が出るまでに数ヶ月を要するため、認定結果のやり直しを求める場合は、次に紹介する「区分変更の申請」の検討をおすすめします。不服申立てを行う場合は、担当のケアマネジャーに事前によく相談しましょう。

4-2.区分変更の申請を行う

要介護認定の有効期間内でも「区分変更の申請*10.11」を行うことで、更新時期を待たずに要介護認定を再度受けることができます。しかし、再度要介護認定を受けても希望の要介護になるとは限らないため、区分変更の申請を行う場合は、事前にケアマネジャーに相談するようにしてください。区分変更の申請を行う場合には、かかりつけ医には要介護認定が適切でなかったことを告げて、より正確に要介護者の状況が伝わるような意見書を書いてもらうようにお願いしましょう。

区分変更申請の理由

| 心身の状態・病状の悪化 転倒、骨折等による急激な状態悪化 認知症状進行により日常生活が困難 など、心身の状態が変わったとき |

区分変更の申請など、認定結果に不満がある場合について詳しくはこちらの記事にまとめていますのでご確認ください。

5. 要介護認定後からサービスを受けるまでの流れ

5-1.介護(介護予防)サービス計画書を作成しましょう

介護(介護予防)サービスを利用するためには、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要になります。

要介護認定の結果と利用可能なサービス、認定結果後の流れ*3

| 要介護認定結果 | 利用可能なサービス | 認定結果後の流れ |

| 要支援1~2 | 介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス | 地域包括支援センターにケアプラン作成を依頼 |

| 要介護1~5 | 介護サービス | ・在宅でサービスを利用したい場合 居宅介護支援事業者のケアマネジャーにケアプラン作成を依頼 ・施設に入所したい場合介護保険施設と契約し、ケアマネジャーにケアプラン作成を依頼 |

非該当(自立)と判定された方も、基本チェックリストを行いサービス事業対象者に該当すれば、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のサービスはもちろん一般介護予防事業(市区町村が行う生活機能低下予防事業)のサービスが利用可能な場合があります*12ので、くわしくは市区町村の窓口へご相談ください。

5-2.困ったことやわからないことがあれば地域包括支援センターに相談を

困ったことやわからないことは、「地域包括支援センター*13」へ相談しましょう。「地域包括支援センター」は、さまざまな機関と連携し、地域に住む高齢者をサポートする機関です。全国に約5270ヶ所設置されており(2021年4月末時点)*13、社会福祉士や保健師、主任ケアマネジャーなどの資格を持った職員が在籍し、介護をはじめ、高齢者の困りごと全般に関する相談窓口になってくれます。地域包括支援センターで対応できないことも、問い合わせ先を教えてくれたり、さまざまな情報提供をしてくれたりしますので、介護に関する困ったことや疑問などがあれば気軽に利用しましょう。

コメント