いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。

いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。

2024年制度改正。訪問介護事業所はどうなる?

2024年の介護保険制度改正で大きな岐路に立たされるのが、全国に3.4万箇所ある訪問介護事業所です(*1)。

通所介護事業所が訪問サービスを提供する新サービスのスタートが決定。突然、競合他社が地域内に大量発生するという予想できなかった展開が待っているのかもしれません。

「通所+訪問」新複合型サービスの見通しと併せて、訪問介護事業所が2024年の制度改定でどう変わるかを展望します。

この記事は2024年制度改定前に掲載した記事です。この時点で計画されていた「訪問+通所」の新複合型サービスは、導入見送りとなりました。

【この記事をおすすめしたい人】

- 訪問介護の事業所で勤務されている方

- 通所介護/地域密着型通所介護等の通所系サービス事業所で勤務されている方

- ケアマネジャーや地域包括支援センターで勤務されている方

- 訪問介護のサービスをご利用されている方や関心のある方

【この記事で解説していること】

- 訪問介護の人手不足解消のために通所と訪問を複合した新サービスの創設へ

- 新サービスのメリット

- 新サービス創設による訪問介護事業所への影響は?

2024年誕生、通所+訪問新複合型サービスとは?

2024年新設予定だった「通所+訪問複合型サービス」は審議会の議論の結果、導入見送りとなりました。次回改定時のスタートを目指す方向性となっています。

訪問介護の報酬改定の内容はこちらの記事にまとめていますのでご参照ください。

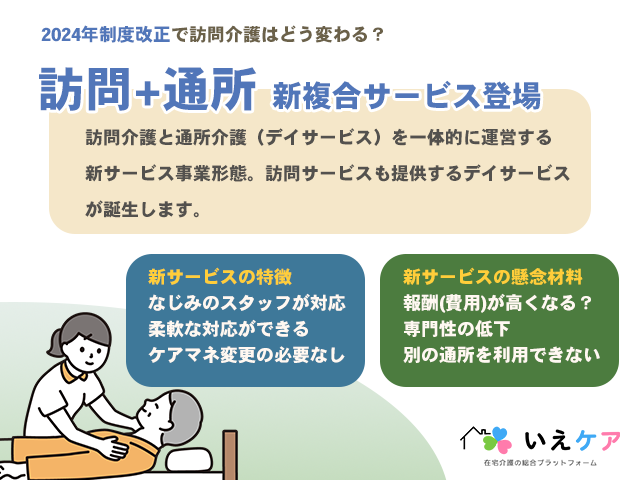

介護保険制度に新たに生まれる複合型サービス「通所+訪問」(まだ正式な名称も決まっていないため、ここでは「通所+訪問」と表現します)。介護保険制度に新サービス形態が生まれるのは12年ぶりのことです。

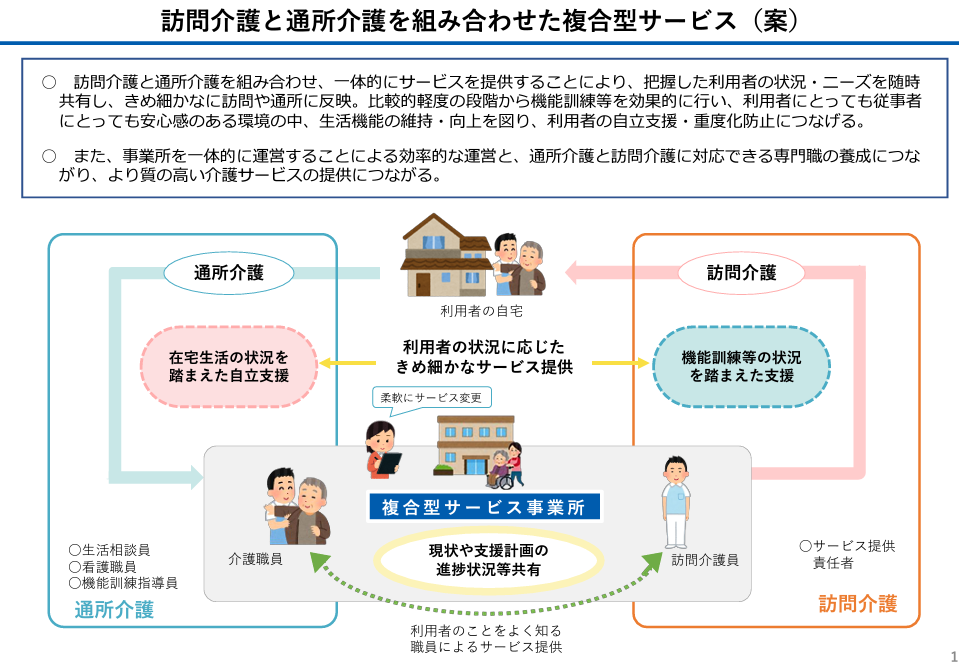

「通所+訪問」は通所介護(デイサービス)と訪問介護が一体的にサービスを提供する新サービスです。

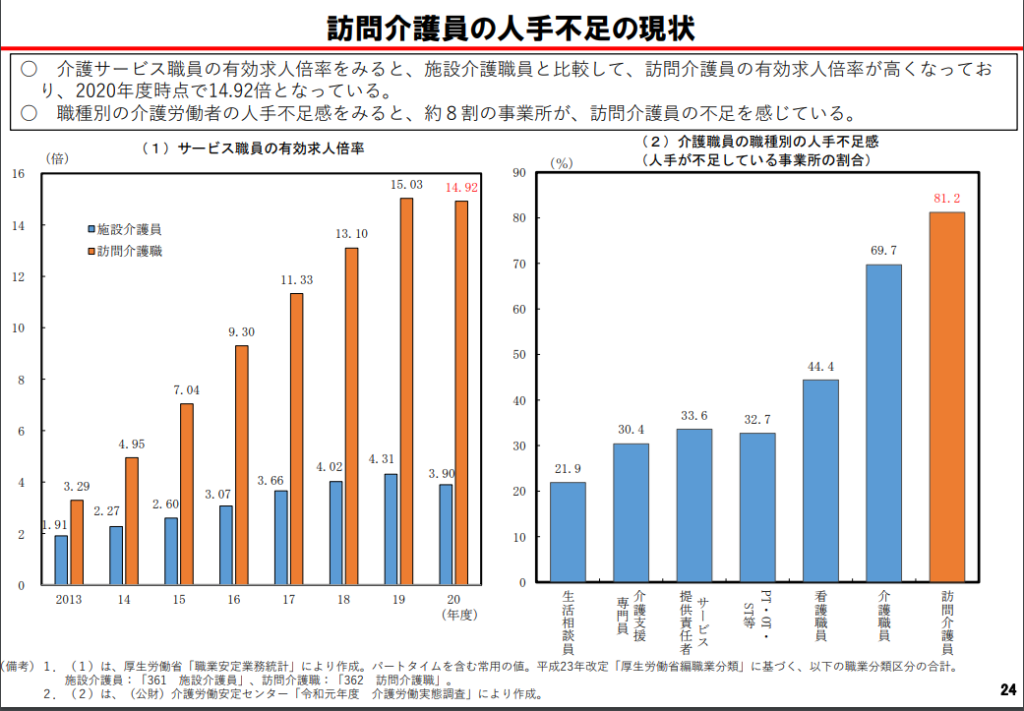

このサービスが生まれる経緯としては、介護人材の確保が難しくなったことが第一にあります。特に訪問介護の担い手不足は深刻でホームヘルパーの有効求人倍率はおよそ15倍となっています。15事業所が求人を出して、人手を獲得できるのは1事業所だけという大変な状況です(*2)。

ホームヘルパーの不足を補うために、デイサービスの職員が利用者宅を訪問し、サービスを提供するという新たなサービス構想が生まれました。

類似したサービスで小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護というサービスがありますが、これは月額固定報酬で、事業所内でケアプランを作成し、ショートステイ(泊り)のサービスも利用できるものです(看護小規模多機能型居宅介護はこれに訪問看護のサービスが組み合わさったもの)。この小規模多機能型居宅介護からケアマネジャーとショートステイのサービスを除いて、固定報酬ではないサービスになったのがこの新サービスとなります。

小規模多機能型居宅介護についてはこちらの記事をご参照ください。

新しく作られる「訪問+通所」サービスの特徴を簡単に言うと以下のようなものになります。

- 訪問介護と通所介護が一体的に運営される事業所

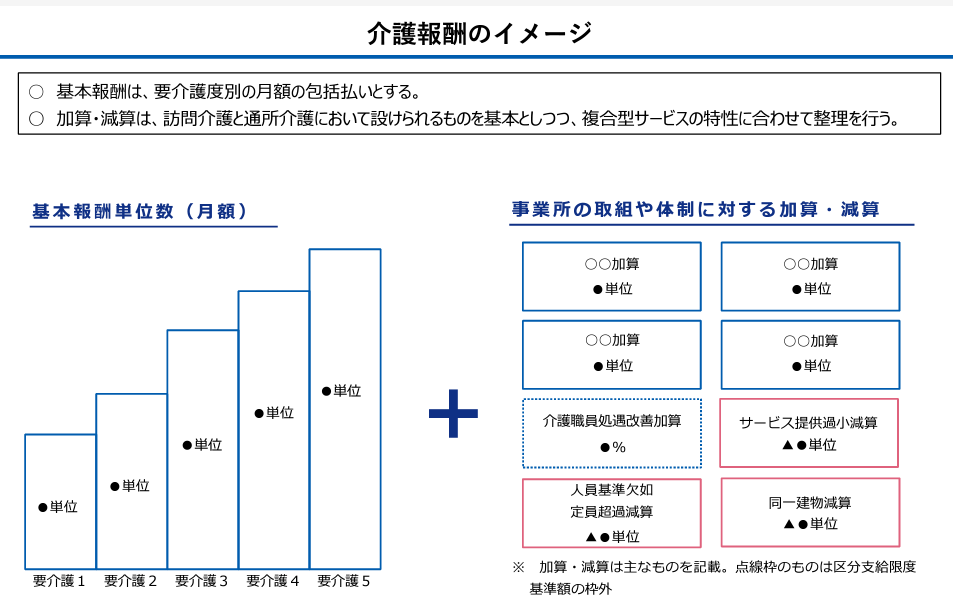

- 利用する頻度に影響されない月額固定報酬

- 小規模多機能型居宅介護と異なりショートステイ(泊り)のサービスはない

ホームヘルパーがデイサービスで働き、デイサービス職員が利用者の自宅を訪問しサービスを提供する。サービス種別の垣根を超えて、サービスを提供できるサービスです。訪問介護ステーションとデイサービスがミックスされた事業形態がこの新サービスです。

既存の訪問介護サービス・小規模多機能型居宅介護との違いを掲載します。

| 訪問介護 | 小規模多機能型居宅介護 | 訪問+通所 新サービス | |

| 実施サービス | 訪問(身体介護・生活援助) | 通所・訪問・泊り | 通所・訪問 |

| 従事者 | 介護職員初任者研修 | 無資格でも | 初任者研修以上は2.5人以上+介護職員 |

| サービス計画作成 | 居宅介護支援事業所ケアマネジャー | 小規模多機能ケアマネジャー | 居宅介護支援事業所ケアマネジャー (ケアマネはそのまま) |

| 報酬・費用 | 回数・内容に応じて | 月額固定報酬 | 月額固定報酬 |

この新サービスのメリット・デメリットを紹介していきます。

「訪問+通所」サービスのメリット

「訪問+通所」サービスのメリットとしては以下に挙げる3つがあります。

通所でも訪問でも、いつものなじみの職員がサービス提供する安心感と切れ目ない支援

訪問サービスも通所サービスも、サービスを提供するのはいつも馴染みの職員です。サービスを受ける側も安心することができます。

職員側も、デイサービスで過ごすときの様子だけでなく、自宅で過ごす様子などを見ることができるため、自宅での動作や環境を想定してデイサービスで訓練を行うこともできます。デイサービスと自宅、同じ事業所・同じスタッフが関わる切れ目のない支援につながるというメリットがあります。

サービス種別の違いにとらわれない柔軟な対応が可能となる

柔軟な対応ができることも魅力です。いつもの時間にデイサービスの迎えに行ったら「行かない!」と断られてしまうなんてこと、結構あるんです。無理やり連れていくこともできず、昼ごはんは?見守りは?オムツ交換はどうする?なんて大騒ぎになること、きっと在宅介護で働いていた方は数多く経験している出来事ではないでしょうか。デイサービス職員は訪問サービスは提供できないし、ヘルパーさんを当日急に確保することもできない・・・。

こんな時にも「訪問+通所新サービス」であれば、デイサービス職員が排泄介助や昼食の介助などに訪問するなど、柔軟に対応することが可能です。

ケアマネジャーは変更する必要ない

また、「訪問+通所」新複合型サービスは従来の小規模多機能型居宅介護と異なり、ケアマネジャーを変更しないでも利用できるとされています。小規模多機能型居宅介護では、ケアマネジャーを居宅介護支援事業所ケアマネジャーから小規模多機能型居宅介護事業所に所属するケアマネジャーに変更しなければいけないため、本人や家族が不安になることや、情報の伝達がスムーズにいかないこともありました。「訪問+通所」新複合型サービスは、ケアマネジャーを変更することなく利用ができます。

追記:2023年11月6日 社会保障審議会介護給付費分科会資料には

「居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成したケアプランに基づきサービス提供を行うこととしてはどうか。」との記述があり、外部のケアマネがケアプランを作成する方式になる見通しです(*3)。

新しい「訪問+通所」サービスの利用には以上のような3つのメリットがあります。

「訪問+通所」サービスのデメリット

逆に、「訪問+通所」サービスのデメリットとしては以下のようなものがあります。

月額固定報酬なので利用料金が高くなる場合も

「訪問+通所」サービスは月額固定報酬になる見込みです。2023年11月6日に行われた介護給付費分科会でも固定報酬・包括報酬にする案で提案されています(*4)。極端な話で言うと週1回の訪問サービス利用でも同じ料金がかかります。サービス事業所の人員が不足していれば利用希望があっても希望する量のサービスは利用できないなど、制限がでる可能性があります。

一般的に言われる「サブスク」・「定額使い放題」という見方もできますが、介護業界全体として人員が不足している現状においては、必ずしも希望するだけのサービスが利用できる保証はありません。

サービスの専門性が低下する不安

これまでデイサービスで働いていた職員が訪問してサービスを提供するようになります。訪問介護には訪問介護の専門性があります。介護保険の対象となるサービスとそうでないサービス、自宅にあるものを使って介護サービスを提供する技術、調理や掃除・洗濯などの家事スキル。これらの訪問介護の専門性を身に着けるのは容易いことではありません。

例えば、デイサービスでのリフトや中間浴などの機械を利用した入浴ではなく、自宅の環境で入浴介助をするのは難しく、慣れない方が行うと事故リスクも高まります。

特に、訪問介護の方々のコスト意識についてはいつも驚かされます。同じ自宅にあるものでも、これを使った方がコストがかからない、など家計に負担をかけないように適切なサービスを提供するスキルはなかなか簡単に身に付くものではありません。

反対に、ホームヘルパーをしていた人がデイサービスでの大人数でのレクリエーションや、デイサービスの送迎車両の運転など、慣れない業務を行う場面も出てきます。

これまで培ってきたサービスの専門性とは異なったスキルが必要とされ、結果としてサービスの質が低下するのではないかとの懸念もあります。

ホームヘルパーが訪問介護サービスを提供するためには原則「介護職員初任者研修」以上の資格を保有していなければいけませんが、デイサービスのスタッフはホームヘルパーと異なり、無資格の方も少なくありません。

現段階では、訪問のサービスは初任者研修以上の資格を持っている人に限られる仕組みが考えられています。ただ、初任者研修を受講したからといって訪問の専門的スキルが簡単に身に付くものではないので、やはり専門性の向上は大きな課題になるでしょう(2023年12月更新)。

別の事業所のデイサービスを利用できない

現在、デイサービスを複数個所併用をされている方もたくさんいらっしゃいます。曜日によって、運動系短時間デイサービスとレクリエーションなどを中心とした長時間のデイサービスを併用している方なども少なくありません。

本当は5日間同じ事業所に通いたいけれど、デイサービスの定員に空きがないため、空きがない曜日だけ別のデイサービスを利用しているという方もいます。サービスを組み合わせることで必要な支援が行き届くようにしているのです。

「訪問+通所」新サービスの場合、1事業所で希望する内容のサービスを提供できなければ、他の事業所のサービスで補うことができない可能性があります。小規模多機能型居宅介護の場合も同様に他事業所の訪問介護や通所介護・ショートステイは利用ができないというデメリットがありました。新サービスも同様に併用の制限がある可能性が高く、必要な支援を受けることができない可能性も危惧されます。

「訪問+通所」新複合型サービスのメリットとデメリットを紹介しました。整理します。

いずれにしても、限りある介護人材を効果的に活用していくという意味では、都市部だけでなく、事業所の数の少ない地方での活躍を期待できます。

2024年改正での導入を見送り!

【2023年9月6日追記】

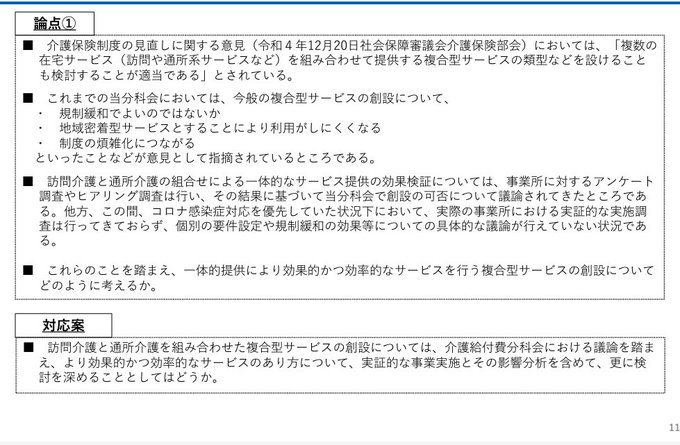

厚生労働省での介護給付費分科会では、訪問+通所の新複合型サービス具体化を急ぐ声がある一方、

「必要性を感じない」「制度が更に複雑になる」「人材確保の根本的な対策にはならない」といった批判的な意見も数多くありました。

【2023年12月4日追記】

新サービス開始かと思われていましたが、2023年12月4日の介護保障審議会で、まさかの見送り決定。

「さらに検討を深める」としていますが、実質的な見送り宣言が発表されました。これは正直予想外の展開となりました。次回改定時に盛り込むのか、まだ詳細はわかりませんが、2024年での導入はなくなりました。

既存の訪問介護サービス事業所への影響は

新サービスの説明が長くなりましたが、この「訪問+通所」新サービスの登場で、既存の訪問介護サービス事業所にはどのような影響があるのでしょうか。既存の訪問介護サービス事業所にとって明るい要素と不安な要素を分けて紹介します。

訪問介護サービス事業所にとってのプラス要因

訪問介護サービス事業所にとってのプラス要因をふたつ紹介します。

訪問に特化した専門性の高いサービスで差別化できる

訪問介護にとっての明るい要素は、高い専門性で差別化が図れることです。「訪問+通所」複合型サービスとは異なり、訪問介護の専門性に特化したサービス事業所として、質の高いサービス展開をすることができます。

訪問サービスに質を求める利用者やケアマネから評価されやすくなるでしょう。

将来的な「訪問+通所」への移行も

将来的に訪問介護サービス事業所から「訪問+通所」に移行することも可能です。当然、デイサービスの設置基準を満たすためには、設備、職員配置、車両の確保などを進めなければいけないため、すぐに参入することは容易ではありません。ただ、訪問介護のサービスを継続しながら、通所事業に参入することも容易になり、デイサービスを開設・参入することは大きな事業拡大のチャンスでもあります。

訪問介護サービス事業所にとってのマイナス要因

訪問介護サービス事業所にとってのマイナス要因をふたつ紹介します

利用者が新サービスに移行、利用者減

既存のサービス利用者が他社の「訪問+通所」新複合型サービスに移行してしまう可能性があります。例えば、現在訪問介護とデイサービスを利用していて、利用中のデイサービスが複合型新サービスに参入するという場合を想定します。いつものデイサービスの職員が来てくれるのであれば、訪問もそちらにお願いしたいと、複合型サービスに移行する方もいるでしょう。利用者が減るということは収益も減ります。

人材確保が難しくなる

既存の訪問介護サービス事業所にとっては人材確保が難しくなる可能性が高いです。

訪問介護サービスの特徴として、パートタイムの方は移動時間や空き時間の給与が発生しない事業所が多く、拘束時間の割りに収入が少ない傾向があります。しかし、「訪問+通所」新サービスは訪問から事業所に戻ればそのまますぐにデイサービスで勤務するなど、途切れることなく勤務ができるため実働時間が確保でき、収入が安定しやすくなります。収入の安定を考えると訪問介護ではなく、訪問のスキルも生かすことができる「訪問+通所」新サービスへ転職するという方も増えると思われます。

「訪問+通所」新サービスでの訪問介護は、介護職員初任者研修の資格が必要になりそうです。「訪問+通所」では最初は通所で働きながら初任者研修の資格を取得、資格取得後には通所から訪問の仕事に移りたい、という人でも受け入れやすい体制なのではないでしょうか。

このように人材の面では新サービスに流れていく可能性が高く、さらに人材確保が難しくなる可能性がります。

以上、既存の訪問介護サービス事業所に起きる影響を紹介しました。

既存の訪問介護サービス事業所にとっては、同じ訪問サービスを提供する競合他社が突然増えるなど、大きな変化になる可能性があります。

2024年の制度改正で訪問介護はどう変わる

それ以外にも、2024年の制度改定では訪問介護に直接関係ある変更が以下のようにあります。

- LIFE(科学的介護情報システム)への情報入力・加算算定

- 処遇改善加算の一本化

- 介護サービス情報公表システムへの経営情報の開示

詳細はこちらの2024年介護保険制度改定のまとめ記事をご参照ください。

科学的介護情報システムLIFEについてはこちらの記事にまとめていますので、興味のある方はこちらもご参照ください。

また、これらの変更だけでなく、自己負担割合変更の可能性もあります。

まだ決定していませんが、自己負担割合の判定基準が見直され、2割負担・3割負担の利用者が大幅に増える可能性があります。負担割合が増えることでサービスの利用控えをする人や、訪問介護ではなく保険外のサービスなどに移る人もいるかもしれません。

訪問介護の報酬がどのように変更になるかは不透明ですが、すでに物価高やガソリン代・光熱費等の高騰により、事業所経営も難航している事業者が少なくありません。

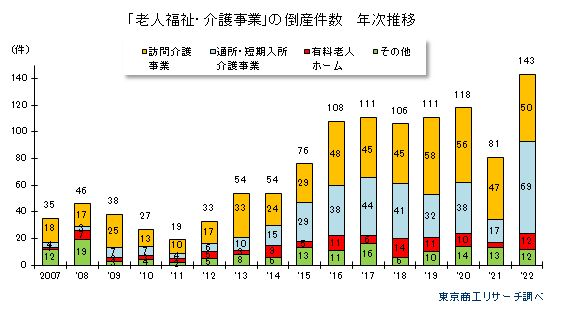

東京商工リサーチの調査結果によると、2022年の介護事業者の倒産件数は143件と過去最高を記録し、そのうち1/3以上を訪問介護が占めました(*5)。事業継続が難しくなっていることは間違いありません。

訪問介護は、今でも大きな逆風にあり、2024年には介護保険の制度改正でさらに強い逆風を受けるような形になります。

しかし、利用者の生活の根底を支える重要なサービス。一人暮らし高齢者が急速に増えている(*6)こともあって、今後ますます訪問介護の専門性や技術が大いに発揮される時代でもあると考えられます。訪問介護に関しては、大きな変化を迎えるスタートになることは間違いないでしょう。

このほかにも様々な改定が行われます。サイト内でも皆様のお役に立つ情報を随時情報を追加していきます。

2027年に向けては生活援助の廃止についての議論が行われています。

また、このサイト「いえケア」では介護事業所様のための法人サイト・ホームページ制作サービスも行っております。新サービスに負けないようにサイトをリニューアルしたい・もしくは新設したい訪問介護事業所のみなさまや、訪問+通所の新複合型サービス参入を機にホームページを一新したいデイサービス事業所様のご希望があれば、ぜひホームページ制作をいえケアにご相談ください。

集客はもちろんですが、サービス提供責任者・初任者研修修了者を確保することが重要になりますので、ウェブによる採用に関しての提案もさせていただきます。

参考資料

この記事を執筆・編集したのは

いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。

いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。

(運営会社:株式会社ユニバーサルスペース)

コメント