いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。

いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。

介護保険にはなくてはならないサービス、訪問介護。要介護高齢者の在宅生活を支える大きな意義を持つサービスです。

しかし、その訪問介護が大きく揺れています。訪問介護の主要な2分類のうちのひとつ、生活援助が介護保険から除外されるのでは、と危機感が広がっています。

腰が痛くて掃除や外出ができない。いつもヘルパーさんに掃除と買物をしてもらっている。ヘルパーさんがいるからこの家で生活できている。利用できなくなると困ります。

ヘルパーさんはよく気が付くし、買物も栄養バランスを考えてくれている。一人暮らしで認知症の方も多く、普段の様子を一番気が付いてくれるので、重要な存在。身体介護は必要なくても一人暮らし高齢者を支えるのには生活援助は欠かせないと思う。

介護保険制度スタートから20年。なぜ「生活援助を介護保険制度から廃止する」という議論が行われているのか。これまでの議論も踏まえて詳しく見ていきましょう。

生活援助が介護保険から除外?広がる不安

経済財政運営と改革の基本的方針

訪問介護における生活援助の除外が検討されているとの報道が、一部メディアで取り上げられ、多くの人々に不安を与えています。

2024年6月11日に開催された経済財政諮問会議。ここで、政府の発表した「経済財政運営と改革の基本方針 2024」では、介護保険制度の見直しに関する議論も掲載されています。これは「骨太の方針」と呼ばれるもので、今後の政策の大きな指針としての重点目標が記載されたものになります。

この中で、ケアマネジメントに関する給付の在り方や、軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方が検討されています。次回介護保険の制度改定は2027年に予定されており、今後の議論が注目されています。

介護分野はどう変わるのか?

今回の骨太の方針に記載された内容の中から、介護領域に関するものを書き出します。

介護保険制度について:

- 利用者負担が2割となる「一定以上所得」の判断基準の見直し

- ケアマネジメントに関する給付の在り方、軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方を第10期介護保険事業計画期間の開始前までに検討し、結論を得る

- 高齢者向け住宅の入居者に対する過剰な介護サービス提供(「囲い込み」)の問題や、医療・介護の人材確保に関し、就職・離職を繰り返す不適切な人材紹介に対する紹介手数料の負担の問題などについて、報酬体系の見直しや規制強化の検討

介護従事者の不足に対応するための対策:

- 医療機関との連携強化、介護サービス事業者のテクノロジーの活用や協働化・大規模化を推進

- 医療機関を含め保有資産を含む財務情報や職種別の給与に係る情報などの経営状況の見える化を推進し、処遇の改善や業務負担軽減・職場環境改善を図る

- 必要な介護サービスを確保するため、外国人介護人材を含めた人材確保対策を進める

- 地域軸、時間軸も踏まえた中長期的な介護サービス提供体制を確保するビジョンの在り方を検討

介護予防と健康づくりの推進:

- 健康寿命を延伸し、生涯活躍社会を実現するため、予防・重症化予防・健康づくりに関する大規模実証研究事業の活用

- 元気な高齢者の増加と要介護認定率の低下に向け、地域の多様な主体による柔軟なサービス提供を通じた効果的な介護予防の取組を推進

- エビデンスに基づく科学的介護を推進し、医療と介護の間で適切なケアサイクルの確立を図る

- ウェアラブルデバイスに記録されるライフログデータ(睡眠・歩数等)を含むPHRについて、医療や介護との連携も視野に活用を図るとともに、民間団体による健康づくりサービスの「質の見える化」を推進

医療・介護サービスの提供体制:

- 高齢者人口の増加と人口減少に対応するため、質の高い効率的な医療・介護サービスの提供体制を確保

- 医療・介護DXの政府を挙げての強力な推進、ロボット・デジタル技術やICT・オンライン診療の活用、タスクシフト/シェア、医療の機能分化と連携など地域の実情に応じた多様な政策を連携

介護の担い手確保:

- 医療・介護DXの推進により、医療データを活用し、医療のイノベーションを促進

- マイナ保険証の利用促進と現行の健康保険証の発行終了

- 医療DX推進のための工程表に基づき、「全国医療情報プラットフォーム」を構築し、電子カルテの導入や電子カルテ情報の標準化、診療報酬改定DX、PHRの整備・普及を進める

全文は下記リンク先に掲載されていますのでご確認いただきますようお願いします。

具体的に生活援助を介護保険制度から除外するという記述ではなく、「軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方を第10期介護保険事業計画期間の開始前までに検討し、結論を得る」ととどめているものであり、現時点の方針としては、ただちにすべての生活援助を廃止するという話で進んでいるわけではありません。また、「軽度者」と記載されていることもあって、全ての利用者を前提にしているものとも限りません。

いずれにしても、照準は2027年の時期介護保険制度改定のタイミングであると思われます。

生活援助とは

生活援助のサービス内容

まずは生活援助というサービスについて解説します。

介護保険において、訪問介護は身体介護・生活援助・通院等乗降介助の3種類があります。

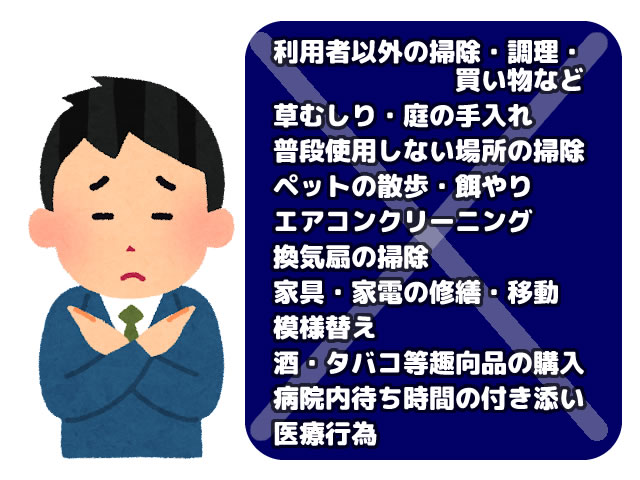

そのうち、生活援助は日常生活の支援を目的としています。具体的には、以下のようなサービスが含まれます。

- 掃除:利用者の住居の清掃や整理整頓。

- 洗濯:衣類などの洗濯。

- 買い物:日常生活に必要な食品・日用品の買い出し。

- 調理:食事の準備や配膳。

- その他:日常生活に必要なその他の支援。

生活援助は、特に高齢者や障害者にとって重要なサービスであり、自立した生活を支えるための基盤となっています。

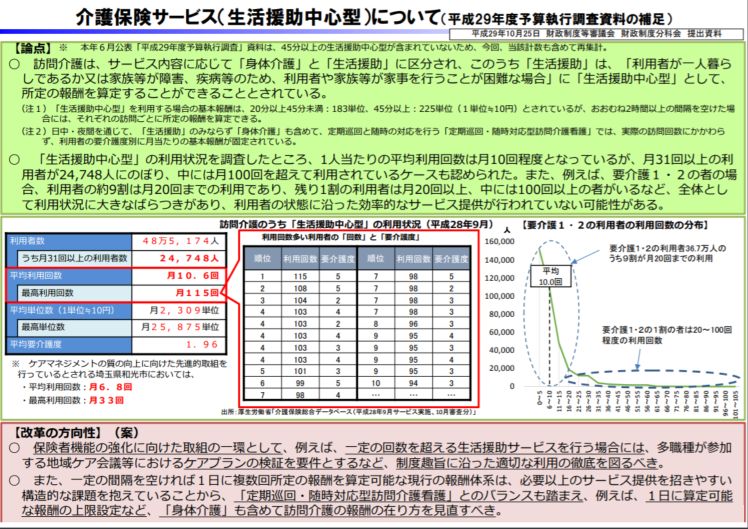

ただし、介護保険で対応する領域なのか、それとも保険対象外にすべき領域なのかが不明瞭であることや、利用者側からの要求が過度になりやすいことなどの問題点もあります。

詳細はこちらの記事に掲載しています。

専門職として行う生活援助

生活援助を介護保険サービスとして行うべきかどうかという問題が議論されることもあります。

専門職として訪問介護サービスで行うことの重要な意義もあります。

本人の状況を把握し、日々の状況の変化を察知しケアマネジャー等の関係機関につなげることもできます。疾患についての情報を把握していることから、買い物をする際にも栄養面や嚥下状態などを考慮し、適切な食品選定を行うこともできます。また、認知症ケアについての技術にも長けているため、認知症の方に対応する時にも混乱することなく穏やかに過ごすことができます。

身体介護に該当する部分もありますが、「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」として、家事を代行するのではなく、利用者と共に家事を行うことで能力の維持、自立支援につなげることもできます。

これらは、専門職としての訪問介護であるからできることでもあります。果たしてボランティアや近隣住民、ネットスーパーの配達などでそのようなケアを代替することができるかどうか。疑問が残ります。

独居世帯・高齢者のみ世帯の生活を支える存在

政府・財務省が生活援助をコストとして削減しようとしていますが、実際のところは、生活援助のサービスが社会的コストを削減するための大きな役割も担っています。

生活援助のサービスがあることで一人暮らしの生活を継続できる方も非常に多いです。

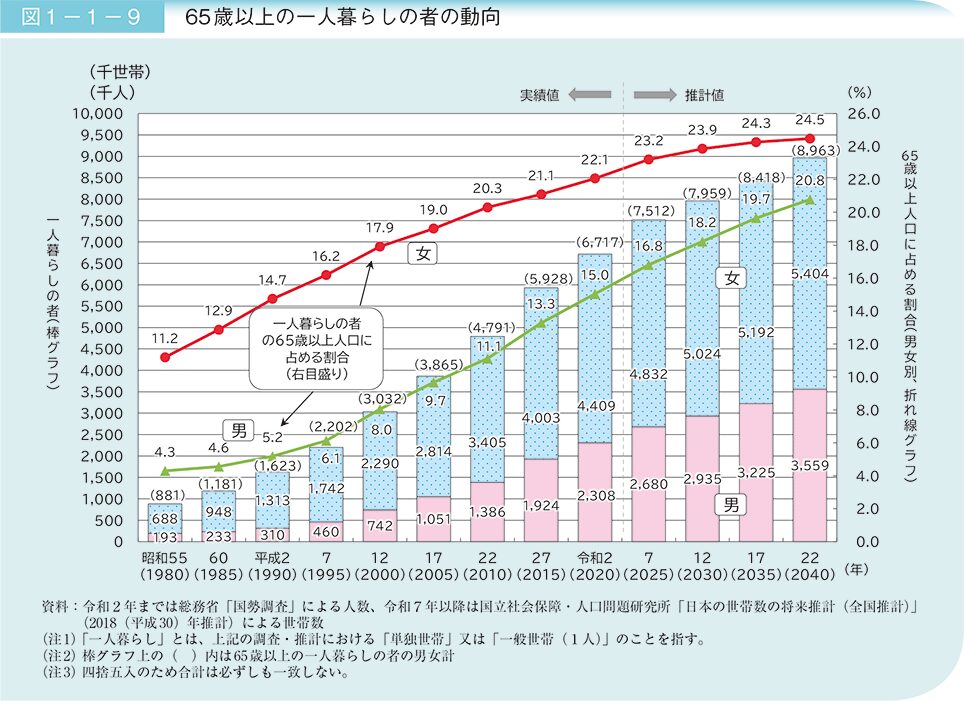

65歳以上の一人暮らしの方の割合は年々増え続けており、男性は15.0%、女性は22.1%が単独世帯(独居)となっています。すでに

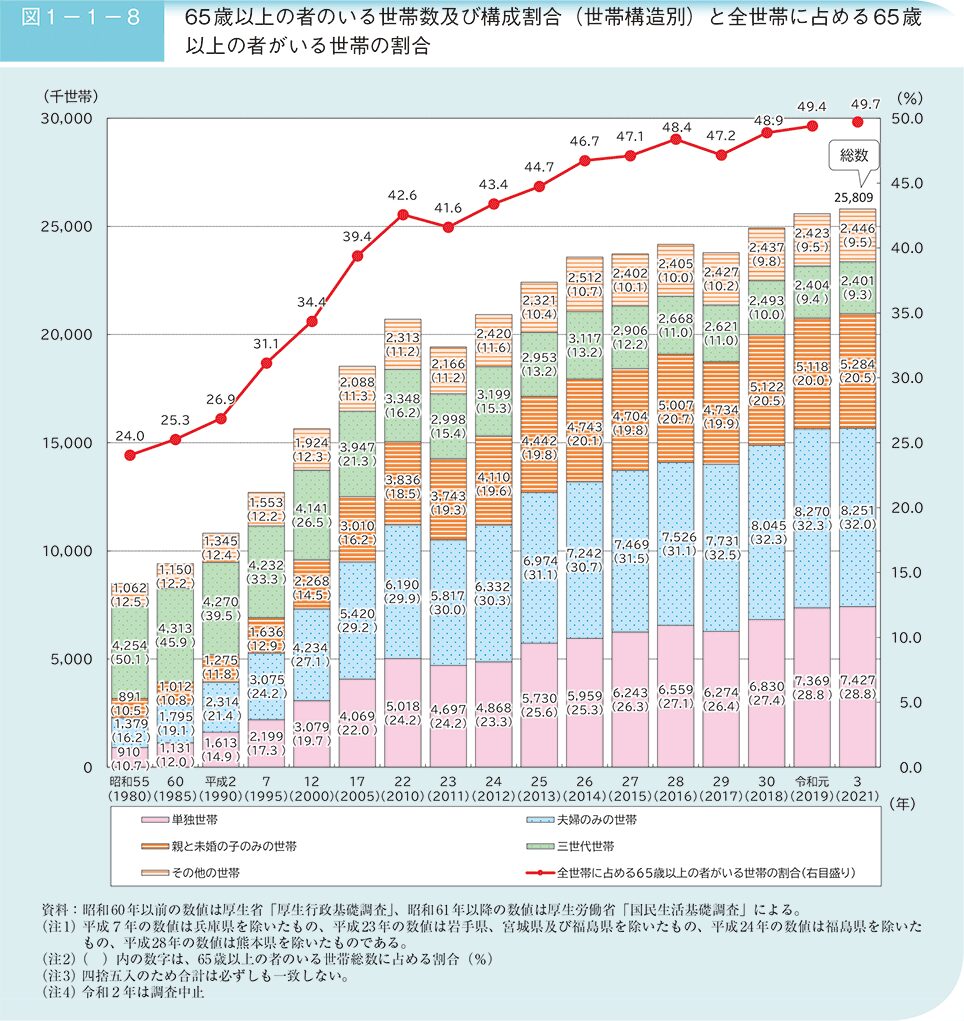

65歳以上の高齢者を下の世代の同居家族が介護・支援するという世帯構成は少なくなりつつあります。65歳以上の高齢者のいる世帯のうち、28.8%が独居。高齢者夫婦のみの世帯が32.0%と、独居や老々介護が増えている実態が明らかになっています。

独居や老々介護世帯の生活基盤を支える意味で生活援助が重要な役割を果たしています。ここが崩れてしまうと、在宅介護が成立しなくなるケースも増えます。

食事の確保ができない、食事を配達などをしても受け取ることができない、衛生状態を管理することができない、薬の内服の声かけができない、異状の発見ができないなど様々な問題が発生します。

結果として在宅の限界値を引き下げることになり、自宅での暮らしをあきらめ、施設で暮らさなければいけなくなります。サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームに入居すれば、在宅での生活に使っていた以上に大きなコストがかかります。

また、体調管理などができず、入院するケースなども増えます。熱中症などの発見も送れるでしょう。頻回に入院を繰り返す高齢者も増えると、病床を圧迫。そのために、入院・治療が必要な患者の受け入れができないことや医療従事者への負担なども発生します。

結果的に、生活援助が社会的コストの削減に大きく寄与しているという視点も忘れてはいけないのです。

生活援助をめぐるこれまでの議論の経緯

これまでも生活援助に関しては様々な議論がありました。

2000年 – 介護保険制度の創設:

- 介護保険制度が創設され、「家事援助」という名称で生活援助サービスが提供開始。

2006年 – 名称変更:

- 「家事援助」から「生活援助」に名称が変更されました。この変更は、単に家事を代行するのではなく、生活を支援する目的のサービスであって、サービス内容をより明確にするため。

2012年 – 基準時間が60分から45分に:

- これまで60分を基準時間としていた生活援助も、実際のサービスにかかる時間は60分かかっていないとして基準時間を切り下げ。

2015年 – 要支援の訪問介護サービスは総合事業に移行:

- 要支援を対象にした訪問介護サービスは総合事業の訪問型サービスに移行(生活援助・身体介護の区分なし)。

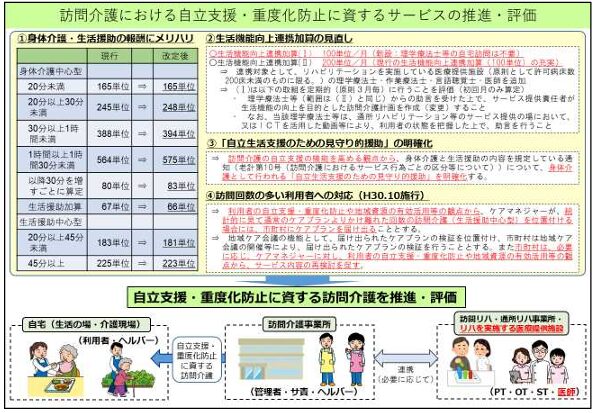

2018年 – 見守り的援助の導入・生活援助中心型の回数制限:

- 自立生活支援・重度化防止のため、見守り的援助が導入。また、生活援助中心型サービスの利用回数制限。

生活援助の介護保険除外議論の経緯:

- 生活援助を介護保険から除外する議論はこれまでに数回行われており、その都度、利用者の反発やサービスの重要性を考慮し、除外が見送りとなる。

2024年 – 訪問介護と通所介護を合体した新複合型サービス議論

- 訪問介護と通所介護を一体化した新サービスが検討されたものの、廃案となる。

2024年 – 訪問介護報酬切り下げ

- 今回の介護報酬改定で、訪問介護に関してはまさかのマイナス改定。物価高・燃料高の状況でのマイナス改定で各関係団体からは大きな反発。

最新の議論:

- 「経済財政運営と改革の基本方針 2024」において、ケアマネジメントに関する給付の在り方や軽度者への生活援助サービスの在り方が再度検討されることが示される。

このように、生活援助については介護保険制度スタートから需要の高いサービスではあったものの、単価の削減や制限の強化などにより、利用希望する方がいても提供する人員不足や、事業所としても利益にならないことなどが大きな課題になっていました。

そして、今回。再び生活援助の介護保険からの除外が提言されたという形になります。

生活援助が廃止された場合の影響と懸念

介護保険から除外されるとどうなる?

生活援助の廃止案について、これまでの経緯を見てきました。生活援助を介護保険から切り離すという意見が出たのはこれが初めてではありません。

おそらく着地点としては、市町村の行う総合事業に移行することを目標としているのかと思います。要介護1・2の利用者へのサービスを総合事業に移行すべきという議論も行われていました。今回はそれと同様に、要介護度を問わず、生活援助を介護保険から切り離し、総合事業に移行すべきというのが既定路線かと思われます。

しかし、実際に生活援助が廃止された場合、以下のような影響や懸念が生じる可能性があります。

- 経営への打撃:要介護度に関わらず生活援助が総合事業に移行されると、単価が低く設定されるため、サービス事業者の経営に大きな影響が出る可能性があります。すでに訪問介護は過去最悪ペースで廃業事業者が増加しており、さらに追い打ちをかける形になるでしょう。

- 代替できるサービスについての議論:生活援助を廃止した場合に、どのようなサービスが代替として提供されるかについての議論が必要です。認知症についての知識や、介護について最低限の知識を身に着けた代替サービスはなく、在宅生活に大きな影響も予想されます。

- 担い手の不足:生活援助の担い手が不足している中での介護保険除外となると、賃金の単価の引き下げが行われることによって、さらに人材不足が深刻化する可能性があります。

- 生活援助が廃止されることで起こる問題:

- 在宅介護を続けられなくなる:多くの高齢者が生活援助を受けることで在宅での生活を維持しています。廃止されると在宅介護が困難になる可能性があります。施設やサービス付き高齢者向け住宅などで暮らすことになり、さらに給付費が増えることも考えられます。

- 生活のケアが行き届かず入院も増える:生活援助がなくなることで、日常生活のケアが行き届かず、健康状態が悪化し入院が増えることも予想されます。在宅での生活が続けられない結果として、むしろ社会的コストが増大する可能性もあります。

代替サービスの可能性

介護保険から生活援助が消滅するとして、代替サービスはあるのでしょうか。いくつか具体案を考えてみたいと思います。

総合事業(市町村事業)

市町村が行う総合事業を受け皿にする可能性が一番高いと思います。現在も要支援認定者等への訪問介護サービスは総合事業の訪問型サービスとして提供されています。ただし、中心となってサービスを行っている事業者も、単価の安さから撤退していく可能性が大きいです。

本来は有償ボランティアや老人会・自治会など地域の様々な団体がこれを担うという地域包括ケアシステムの理想でした。蓋を開けてみれば、地域には担い手はおらず、絵に描いた餅となっている地域は少なくありません。

ネットスーパー・宅配サービス

買い物に関してはネットスーパーや宅配サービスなどが代替することを期待されています。本人が購入する品物を選ぶ能力があれば問題ないかもしれません。ただ、認知症に限らず判断能力が衰えている方が、先を見越して買い物をすることができるかというと難しいというのが現実です。ネットスーパーなどのサービスで、配送担当者が本人の状態の異変を気付けるかというと、これもかなり難しい要求なのではないでしょうか。

その他のサービス

掃除であればハウスクリーニングなど、専門サービスを使うことができれば解決するかもしれません。ただ、やはり支出も大きいサービスになるので、どれだけ続くかわからない在宅介護で定期的に支出を続けられる人は限られます。

便利屋やお手伝いなどのサービスも同様です。在宅介護も施設もお金がかかる。十分な貯蓄を持たない高齢者の暮らしのデザインはますます描きにくくなります。

いずれにしても、ヘルパー等の専門職との接触が少なくなる分、見守りのサービスは重要性を増してきます。在宅1人暮らし高齢者を対象にした安否確認ロボットやセンサー導入などの需要は高まっていくことでしょう。

まとめ

あくまで正式な決定ではなく指針であって、検討段階であることを理解することが重要です。また、このようにセンセーショナルな見出しにすることで、世間の反応を確認している可能性もあります。世間の反応として、生活援助の廃止・除外について許容する姿勢が多ければ、社会の理解を得られるだろうと政策を実行する可能性が高くなります。

もちろん、正式な発表や制度改定があるまで、現在の介護サービスが突然終了することはありません。2024年の介護保険の制度改定は終わっているので、次回の法改正は2027年。早ければ2027年に生活援助というサービスが介護保険制度から消滅する可能性があると考えるのがいいでしょう。

政府・財務省の思惑だけで進めるのではなく、関係者の意見を踏まえ、総合的な判断も必要でしょう。目先の財源確保ではなく長期的に在宅介護が続けられる仕組みづくりについて、より建設的な議論が行われることを期待します。

- Q生活援助、早ければいつから廃止されますか?

- A

早ければ2027年の介護保険制度改正のタイミングで生活援助が介護保険から除外される可能性があります。ただ、今後検討していく段階なので決定ではありません。

- Q生活援助のサービスは使えなくなるのですか?

- A

現段階では確かなことは言えませんが、おそらく介護保険から切り離し、総合事業に移行するものと考えられます。ただ、総合事業に移行する場合は単価も低くなり、サービスを提供する事業者が限られる可能性があります。

また、訪問介護に関しては外国人介護士も解禁されるという方針も決定しました。訪問介護をめぐる動向には注意をしていきましょう。

この記事を執筆・編集したのは

いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。

いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。

(運営会社:株式会社ユニバーサルスペース)

コメント