いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。

いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。

「介護保険を使っているから、費用はそんなにかからないはず…」

そう思っていたのに、届いた請求書に思わず驚いたというご家族の声をよく耳にします。

特に、訪問介護や通所介護(デイサービス)を頻繁に利用していると、ある月だけ「限度額を超過してしまった」というケースが起こりやすくなります。

“限度額”とは、介護保険における「区分支給限度基準額」のこと。介護保険では保険適用になる金額の上限が、あらかじめ定められているのです。つまり、これを越えた金額は介護保険適用外、全額自己負担になるのです。

全額自己負担になった部分って、どこにどうやって支払うの?そんな悩みを持っている方に限度額オーバー時の対応や注意事項についてわかりやすく解説します。

【この記事を読んでほしい人】

- 限度額をオーバーしそうで心配しているご家族・ご本人様

- 介護保険の利用料金の請求書で、急に金額が高くなって驚いているご家族・ご本人様

- 限度額オーバー分の振り分け方に困っているケアマネジャー様

【この記事で伝えていること】

- 介護保険の区分支給限度額をオーバーするとどうなるか

- 限度額オーバー分の振り分け方法とその理由

- 限度額をオーバーしないための対策と注意点

介護保険の区分支給限度額を超えるとどうなるの?

「区分支給限度基準額」とは?──月ごとの“保険利用枠”のようなもの

介護保険では、要支援・要介護の認定を受けた方に対して、月ごとの利用上限額が設けられています。これは保険適用の上限枠であり、上限を超えた分は保険が効かず、全額自己負担となります。

以下は、区分支給限度基準額(2024年度時点)の一覧です。金額は地域加算の上乗せがない地域を対象としています。

| 要介護度 | 限度額上限の費用 |

|---|---|

| 要支援1 | 50,320円 |

| 要支援2 | 105,310円 |

| 要介護1 | 167,650円 |

| 要介護2 | 197,050円 |

| 要介護3 | 270,480円 |

| 要介護4 | 309,380円 |

| 要介護5 | 362,170円 |

これらの金額はサービス単価の合計ベース(保険点数×地域単価)で算定されるため、実際の自己負担額(1~3割)とは異なる視点で見ておく必要があります。

限度額を超えるとどうなる?──全額自己負担の“別請求”が発生

もしこの限度額を超えて介護サービスを利用すると、その超過分はすべて利用者が10割を負担することになります。これは、「自己負担割合(1〜3割)」の対象外で、保険制度の枠を超えた“全額実費”となります。

たとえば、要介護1の限度額が167,650円で、ある月にサービスを合計180,000円分使った場合、12,350円分が自己負担の対象になります。この部分については、「限度額を超えたサービス提供」として、通常の1割〜3割負担とは別に請求されるのです。

簡単な概念図を用意していますが、実際のところはもっと複雑です。地域加算による地域ごとの割り増しがあり、各サービスごとの加算のオーバー分の発生もあります。

介護保険適用分の金額を除いた金額が自己負担として発生するのです。

「知らなかった…」では済まない?家族の負担増を防ぐために

この「限度額オーバー」は、ケアマネジャーの説明不足・認識不足や、利用者家族が仕組みをよく知らなかったことによって、後から発覚するケースもあります。

特に複数のサービスを併用しているケースや、月途中でサービス内容が変更した場合、緊急や臨時でサービスの追加や延長が発生した場合は、限度額を超える可能性があるため注意が必要です。

また、介護報酬の加算は事業所によって異なり、限度額の範囲の対象になる加算もあります。事業所によっては、想定していた以上に早く上限に達してしまうということもあります。

限度額=使える枠、として意識するのが大切

介護保険の限度額は、いわば「月ごとに使える上限枠」です。

追加でサービスを利用した場合、限度額は超えないかな?と意識しておくことで、無意識のオーバーや予期せぬ請求を避けることができます。

上限をオーバーする可能性があれば、月内のサービス利用回数を減らすことで限度額内に収まるように調整もできます。

しかし、ケアマネジャーが全てのサービスの変更状況をリアルタイムでウォッチすることは困難です。特に月末のサービス追加などは調整のしようがありません。自分で意識することも必要です。

次のセクションでは、限度額を超えてしまったときに「どの部分をどう支払うことになるのか?」という自己負担の具体的な仕組みを詳しくご紹介していきます。

限度額オーバー時の自己負担の仕組み

「限度額オーバー」になるとどうなるか

介護保険には、要介護度ごとに月ごとの利用限度額(区分支給限度基準額)が設定されています。

限度額の範囲内であれば、原則として1割〜3割の自己負担で済みますが、この金額を超えた場合は“保険が使えない”扱いになり、超過分は全額(10割)を自己負担することになります。

先程お伝えした通り、要介護1で限度額が167,650円の方が、180,000円分のサービスを利用した場合は、12,350円が限度額超過分として全額自己負担になるのです。この部分には保険が適用されません。

自己負担は2種類に分かれる

限度額オーバー時の請求では、自己負担には以下の2つの種類があります:

【1】限度額内の自己負担(保険適用分)

これは通常の「介護保険サービスの1割〜3割負担」にあたる部分です。

たとえば、167,650円のサービスを1割負担で使った場合は、16,765円が自己負担として請求されます(実際には地域単価で若干前後します)。

【2】限度額超過分の自己負担(保険外分)

限度額を超えた分(上記の例では12,350円)については、10割全額自己負担となります。

これはケアプラン内であっても、限度額を超えた時点で保険給付の対象外になるためです。

【介護保険対象】 [介護保険給付 150,750円] [1割自己負担分 16,750円]

【介護保険適用外】 [限度額超過分 12,350円]

[介護保険対象・1割自己負担分 16,750円]+[介護保険適用外・限度額超過分 12,350円]=29,100円

どこに支払えばいい?請求のされ方は?

限度額オーバー分の請求は、通常の自己負担分の請求と同様に、サービス提供事業者から直接請求されます。

一部の事業所では、通常の自己負担分と合算して請求書が届くこともありますが、内訳に「限度額超過分」と記載されていることが多いため、明細の確認が重要です。

また、ケアマネージャーが作成する「サービス利用票別表」で、限度額をどのサービスが超えたのかを確認することができます。

超過分は高額介護サービス費の対象外

「自己負担の金額が高額になったから、高額介護サービス費で戻ってくるのでは?」と誤解されることもありますが、限度額オーバー分は給付対象外のため、高額介護サービス費制度では払い戻されません。

この制度はあくまで、限度額内での自己負担額(1〜3割)に対して適用される仕組みです。

なぜこうなる?制度の背景を知ることが大切

このように自己負担が二重に発生する仕組みは、介護保険の「適正利用」を促す制度設計によるものです。

必要以上のサービス利用を避け、適切な範囲での支援を受けることが前提となっているのです。

介護保険の要介護認定はその人の介護に必要な手間をもとに算出します。その手間に対応するため、介護度に応じて段階的に設定された介護保険給付が行われる仕組みです。

ただし現実には、利用者の状態変化や急な介護負担増加により、限度額オーバーが避けられないこともあります。

そのため、ケアマネとのこまめな連携が、無駄な自己負担を防ぐ最大のポイントになります。

このセクションでは、限度額オーバー時の自己負担が「どうして発生するのか」「どう支払えばいいのか」について詳しく整理しました。

次は、「超過分の振り分け方法」について、現場での判断や事業者とのやり取りを交えて解説していきます。

超過分の振り分け方法

限度額を超えたら「どのサービスが全額自己負担の対象になるか」を決める

介護保険の利用限度額をオーバーした場合、その超過分をどのサービスで自己負担にするかを振り分ける必要があります。

これは自動的に決まるわけではなく、原則としてケアマネージャーが判断・調整を行い、サービス提供事業所ごとに割り当てられます。

この振り分け作業は、「給付管理(ケアマネが毎月行う作業)」の一環として行われ、サービス提供票別表にその内訳が記載されます。対象となった事業所は、自己負担の発生するサービスについて、通常であれば介護保険で国保連に請求する点数分を、全額自己負担分として利用者に請求することになります。

限度額を超えた際、どのサービスに自己負担が発生するのか?

介護保険では、限度額を超えた際に「どのサービスの分を自己負担にするか」が問題になります。

この振り分けは、サービスの重要度や回数ではなく、一般的には“サービス種別ごとの地域単価”に基づいて行われます。

地域単価とは?──地域×サービス種別で決まる「実際の単価」

介護サービスは、同じ種類でも地域によって単価が異なります。

また、サービス種別ごとに地域加算率(地域単価)が異なるため、訪問介護と福祉用具貸与では単価が大きく異なります。これはサービス種別ごとの人件費率に応じて設定されています。

たとえば、東京都特別区(1級地)では以下のような単価設定です。

| サービス | 地域単価(1級地) |

|---|---|

| 訪問介護 | 11.40円 |

| 通所介護 | 10.90円 |

| 福祉用具貸与 | 10.00円 |

つまり、おなじ100単位のサービスであっても、福祉用具であれば1,000円(自己負担1割であれば100円)。訪問介護であれば1,140円(自己負担1割であれば114円)。小さな金額の違いに見えるかもしれませんが、積み重なれば大きなインパクトになります。

原則:最も自己負担する金額が低いサービスに超過分を割り当てる

このようにサービス種別ごとに金額が異なることから、限度額をオーバーした際には、同じケアプラン内のサービスでも、自己負担金額の安い事業所・サービス種別に超過分が配分され、自己負担とします。

このため、全国でよく見られるのが、「福祉用具貸与が全額自己負担になる」というパターンです。

福祉用具貸与は全国一律10.00円と固定されており、他のサービスより単価が低いため、超過分の“受け皿”にされやすいのです。

※いわゆる「その他地域=8級地」ではいずれのサービスも1単位10.00円なので、サービス種別による単価の違いはありません。なので、8級地の場合は支払いやすい事業所・もっともサービスを多く利用している事業所などが割り当てられることが多いです。

ケアマネージャーの役割と責任

この振り分け作業は、利用者本人やご家族に説明と確認をしながら行われます。

しかし現実には、「説明されないまま全額自己負担が発生した」「限度額がオーバーするなんて聞いていない」というトラブルもあります。

ケアマネには、「どのサービスにどれだけ費用がかかっているか」を明示し、自己負担が生じる理由や金額をきちんと説明する責任があります。

「このままだと限度額オーバー確定!」どうする?

いつもは限度額内に収まっているのに、来月はオーバーする、ということもあります。具体的には、

このような状況で予期せぬ限度額オーバーが発生することがあります。普段から限度額ギリギリになってしまうことがある場合は注意しておきましょう。

このようなケースでは、ケアマネとの話し合いを通じて「何を優先するか」を明確にし、事前にサービス利用回数を調整することも可能です。ヘルパーやリハビリの訪問日を減らす、デイサービスに行く日数を減らすなど、限度額内に調整することができます。

もちろん、限度額を少し超えるくらいであれば、「そのくらいならば大丈夫です」と限度外の自己負担を容認する方も多いです。100単位オーバーすることで1,000円が追加で発生する。そのためにサービスをお休みするか、1,000円を追加で支払うかであれば、サービスは変えないという選択も当然理解できます。

振り分けの確認方法

振り分けの結果は、ケアマネジャーが毎月発行する「サービス利用票別表」(サービス利用予定が記載された利用票の裏面もしくは別紙)で確認することができます。

「保険給付対象」「自己負担(1〜3割)」「全額自己負担(10割)」の別が記載されているため、限度額を超えるかどうかが一目でわかります。また、限度額オーバー分をどの事業所に振り分けているのかも明記されますので、どの事業所にオーバー分を支払えばいいのかもわかります。

心配な場合は、ケアマネや事業者に確認しましょう。支払のタイミングや支払い方法も事業所ごとに異なりますので、自己負担の金額が大きい場合は注意しておくといいでしょう。

このセクションでは、限度額オーバー時に「どのサービスにどの負担が発生するのか」の仕組みと、その調整方法について詳しく解説しました。

次は、「支払いの流れと注意点」について、実際の請求書の見方やトラブル防止のポイントをご紹介していきます。

限度額オーバー分支払いの流れ

「限度額オーバー分」の請求はどう届くの?

介護サービスの利用額が支給限度額を超えた場合、通常の1割〜3割負担とは別に、「全額自己負担(10割)」の請求が発生します。

この請求は、多くの場合、サービス提供事業者(訪問介護・福祉用具貸与など)から直接届く形になります。

1枚の請求書にまとめて記載される場合もあれば、通常の自己負担分と超過分が別々の請求書で届くこともあります。

事業所の運用によって異なるため、事前に「限度額を超えている月」の有無を確認しておくことが大切です。サービス利用票別表を見ると限度額超過分が記載されています。ただ、予定で作成されたサービス利用票と実際利用したサービスが異なる場合もあります。もし、サービスの利用実績について不明な点がある場合はケアマネジャーや事業所に相談してみましょう。

支払い先は?まとめ払いできるの?

限度額オーバー分は、保険が効かないため、利用した各事業所へ「直接支払い」ます。

介護保険適用分(1~3割の自己負担分)と保険適用外分の請求を、ひとつの請求書にまとめて請求する場合と、別々の請求書に分けて請求する場合があります。

支払方法も、口座振替・銀行振込・現金払いなど、事業所によって異なります。口座振替の場合は、引き落とし日に支払い分の残高があるかどうか必ず確認しましょう。限度額超過分の金額が大きくなることもありますので、十分注意しましょう。

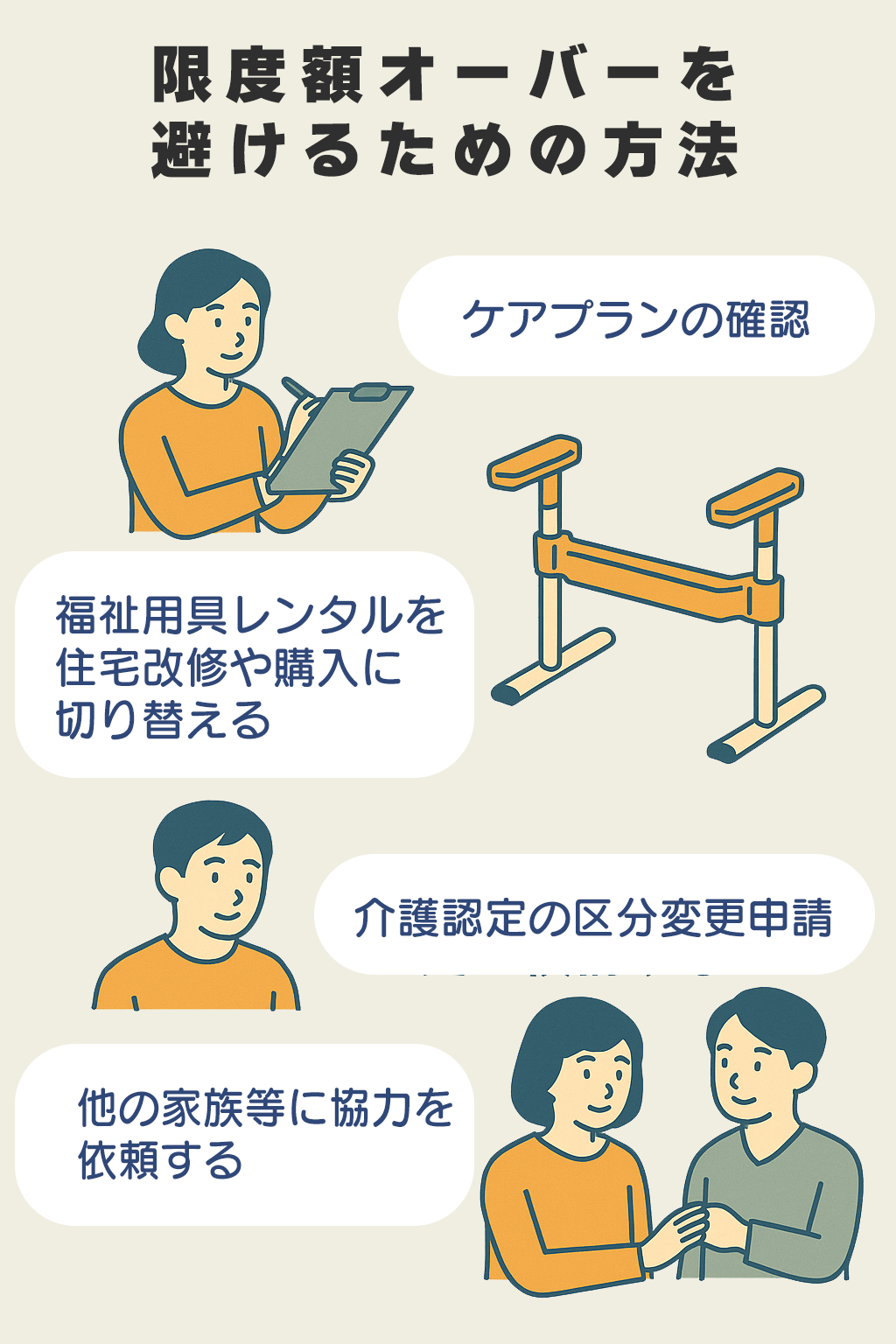

限度額オーバーを防ぐための対策

「あとで高額請求」が不安…その前にできること

介護保険の自己負担は、限度額を超えた瞬間に大きく跳ね上がります。

「必要なサービスを使っただけなのに、予想外の金額に…」というのは、多くのご家族に共通する不安です。

でもご安心ください。限度額オーバーは、あらかじめ把握し、調整することで防ぐことができます。

このセクションでは、利用者家族ができる現実的な対策をご紹介します。

✔ 対策①:ケアプラン作成時に確認を

ケアプランは、ケアマネジャーが作成しますが、その中で「限度額や予算を意識した組み立て」をしてもらうことが大切です。

たとえば「訪問リハビリを週2回から1回にする代わりに、デイサービスを増やす」といったリスクとバランスの再調整が可能です。

✔ 対策②:福祉用具レンタルを購入や住宅改修に切り替える

福祉用具レンタルはとても普段の生活に密接して重要なサービスですが、状況によっては限度額の影響を受けない別のサービスに切り替えることもできます。

もちろん福祉用具をレンタルで利用するメリットが失われることにも注意しましょう。具体的には定期的なメンテナンスや状態に応じた商品の交換などがなくなってしまいます。切り替えをする場合は、よく相談してからにしましょう。

✔ 対策③:必要に応じて「要介護度の区分変更」を検討する

明らかに今の限度額では足りないという場合は、要介護度の見直し(区分変更申請)も選択肢の一つです。

ただし、区分変更には市区町村の認定調査が必要で、必ずしも希望が通るとは限りません。場合によっては介護度が上がるのではなく、下がる(軽度判定される)場合もあります。

介護度が上がる可能性があるか、ケアマネジャーとよく相談した上で申請しましょう。

✔ 対策④:家族間・他の支援者との連携も有効

介護サービス以外の解決策も考えましょう。家族や地域のインフォーマルサービスなどを活用することもひとつの方法です。

このように、限度額オーバーは「避けられないもの」ではなく、事前の相談と工夫で回避できる可能性もあります。

今本人に必要なサービスは何か。優先順位をつけるとしたら何が必要か。本人の状態も時間とともに大きく変わります。集中的にサービスを投入する時期と、安定してきたためサービスを減らしながら自分の力でできることを増やしていく時期もあっていいと思います。

ただ、無理にサービスを削りすぎると家族の負担感の増大につながりますので、塩梅を見ながらケアマネジャーと相談していきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 「限度額を超えたのはケアマネの責任だから、ケアマネ事業所が自己負担分を持つべきでは?」

A. 基本的に、自己負担の支払い義務は利用者本人にあります。

ケアマネジャーには「説明責任」はありますが、金銭的な負担を肩代わりする法的義務はありません。

限度額を超えるリスクがある場合は、事前に説明されるべきですが、たとえ説明がなかったとしても、「サービスを実際に受けた」ことが確認されれば、自己負担の請求は有効とされます。

ただし、説明が著しく不足していた場合は、ケアマネに改善を求めたり、居宅介護支援事業所や管轄する市町村にに相談することも可能です。

Q2. 「限度額を超えた分も、高額介護サービス費制度で払い戻しされますか?」

A. 限度額を超えた“10割自己負担分”は、高額介護サービス費の対象外です。

高額介護サービス費制度は、「1割〜3割の自己負担分」がある一定額(自己負担上限額)を超えた場合に、後から払い戻される制度です。

そのため、支給限度額を超えてしまったサービスにかかる全額自己負担分(10割分)は、制度の対象外となります。

限度額を超えないように使うこと、また上限額に達する前に事前に想定しておくことが、自己負担の抑制につながります。

Q3. 「限度額って年単位じゃなくて、毎月ですか?」

A. はい、支給限度額は“1か月単位”で管理されます。

そのため、4月は足りたけど5月は超えた、ということも起こりえます。

毎月の利用票を確認する際には、残り枠はいくらくらいか?をチェックしておくといいでしょう。

Q4. ひとつの事業所だけでは振り分けしきれなかった場合は?

全額自己負担になるオーバー分をひとつの事業所だけではまかないきれなかった場合はどうするのか。

たとえば、要介護1で区分支給限度の単位数が16,765単位で、実績25,000単位分のサービスを利用してしまった場合です(そんなにオーバーした経験はありませんが)。オーバーした単位数は合計8,235単位。これをいずれかの事業所に振り分けていくのですが、自費分をお願いした福祉用具貸与事業所の合計利用単位数が6,000単位。残り2,235単位がまだオーバーしている。そんな状況です。

その場合は、また別の事業所にお願いします。残りの2,235単位分を全額自己負担分として計算してもらいます。

つまり、

福祉用具貸与事業所は利用した単位数のすべて6,000単位分=6万円を全額自己負担に(介護保険給付は0円)。

デイサービス事業所に残りの2,235単位分を全額自己負担で対応してもらう。

このような場合もあります。複数の事業所が絡むので、単位数の修正などがあると非常にややこしい問題になります。ケアマネジャーが国保連に報告する給付管理でミスが発生しやすいケースです。

まとめ

介護保険の区分支給限度額超過についてまとめました。

介護保険が使える場合でも、無限にサービスを使えるわけではありません。上限額がありますので、それを意識してケアマネジャーと相談しながらプランを立てていきましょう。

また、サービスを過剰に利用することで、かえって本人の自立へのモチベーションが失われてしまうことや、本人の行動が制限されてしまうこともあります。

今日はヘルパーさんの日だから外出しないで待っていないといけない。

ヘルパーさんが買い物してくれるから買い物に行くのはやめておこう。

区分支給限度額を意識するだけでなく、本人の状況や能力、目指している生活に応じて適切なケアプランを作ることが大事です。

この記事を執筆・編集したのは

いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。

いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。

(運営会社:株式会社ユニバーサルスペース)

コメント