介護保険証とマイナンバーカードが一体化?

すでに健康保険証はマイナンバーカードとの一体化が行われ、従来の保険証の廃止が決定しています。2024年12月2日以降は、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを基本とした仕組みに変更されます。

これとともに、介護保険証もマイナンバーカードとの一体化が進められています。

マイナンバーカードを持っていないんですが、介護保険はもう使えなくなるのかしら・・・。一度、マイナンバーカードを作ろうと思ったけれど、手続きがよくわからなくて諦めてしまったの。どうしたらいいのかしら

紙の介護保険証を廃止にすると聞きました。独居の方や認知症の方も多く、カードの保管や、パスワードの管理などが適切にできるか心配です。介護保険情報を取得できなければサービスにつなげることもできません。未取得者への対応なども含めて、心配が尽きません。

マイナンバーカードと介護保険証の一体化はまだまだ具体的なイメージができていませんが、健康保険での混乱を考えると、スムーズに進むとは考えにくいです。

特にケアマネジャーさんの負担は大きくなるのではないかと懸念されています。今回はこの問題についてみなさんに考えるきっかけになればと思っています。

【この記事を読んでほしい人】

- 介護保険のマイナンバーカード一体化に不安を感じている方

- マイナンバーカードになったら、現在の業務がどう変わるのか不安なケアマネジャー

- 今後の介護保険や社会保障全般の方向性について気になっている人

【この記事で解説していること】

- 介護保険証とマイナンバーカード一体化の背景と目的

- 健康保険証とマイナンバーカード一体化によって起きた影響

- 一体化のメリットとデメリット

介護保険証とマイナンバーカード一体化の背景と目的

介護保険証はなくなる?

介護保険証がなくなる?

現在、介護保険の資格証明は介護保険被保険者証(介護保険証)という紙を使っています。被保険者番号・氏名・生年月日・要介護認定区分(要介護度)・認定有効期間・担当する居宅介護支援事業所の名称など、様々な情報を確認することができます。

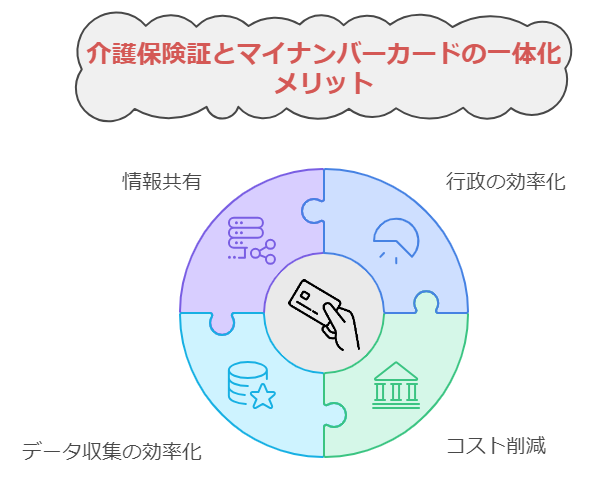

これまで紙で確認をしていた介護保険情報をデジタルで確認できるようにするというのが政府のねらいです。具体的なメリットとしては以下のようなものがあります。

- 行政手続きの効率化(介護認定の申請など)

デジタル化によって手続きにかかる時間・コストが削減され、介護保険の認定更新などの申請もいずれオンライン化が普及する - コスト削減(発行や郵送・管理コストを削減)

紙の保険証にかかるコストを削減。 - データ収集による効率化

データ収集が促進されることによって社会保障政策のために利活用する - 医療・介護情報の共有

医療介護の情報連携に活用できる

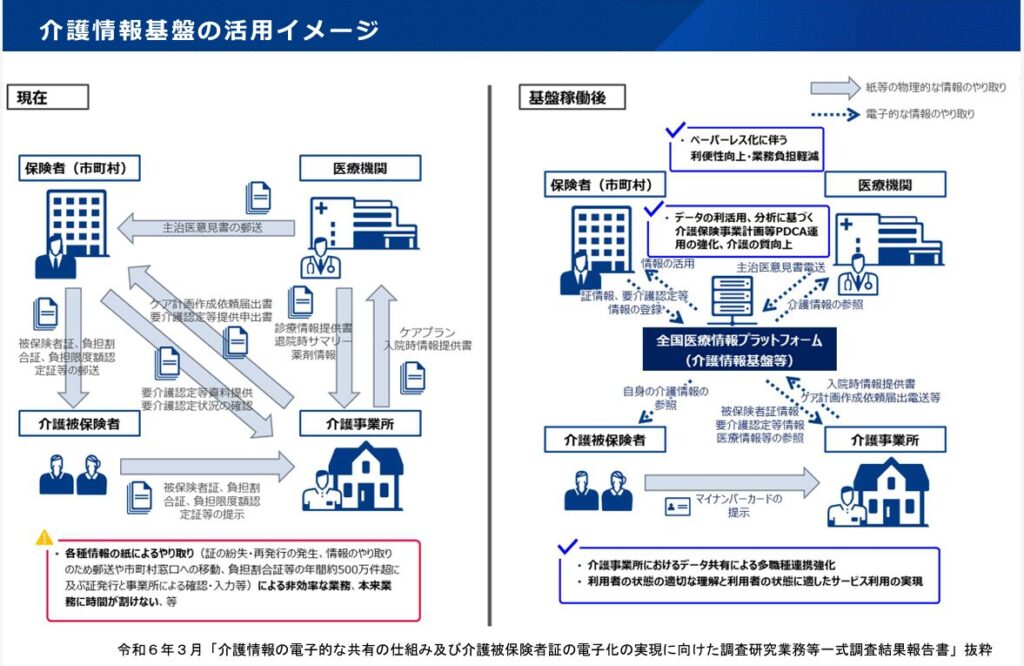

介護情報基盤・全国医療情報プラットフォーム

特に大きいのが医療・介護情報の共有です。これまでは、医療情報を介護側が確認することができず、飲んでいる薬の情報やかかっている医療機関、疾患歴などの医療情報を直接本人・家族等から情報収集する必要がありました。医療側も、担当ケアマネジャーが誰か、どんな介護サービスを利用しているのか、家族の介護力や、普段の食生活といった情報を入手するには本人に確認する必要がありました。

医療・介護に関する情報を、国が管理する全国医療情報プラットフォーム(介護情報基盤等)で一元化。マイナンバーを通して、保険者・医療機関・介護事業所が情報を確認・共有できる社会システムを目指しています。

※参考:厚生労働省社会保障審議会「介護情報基盤について(令和6年7月8日)」

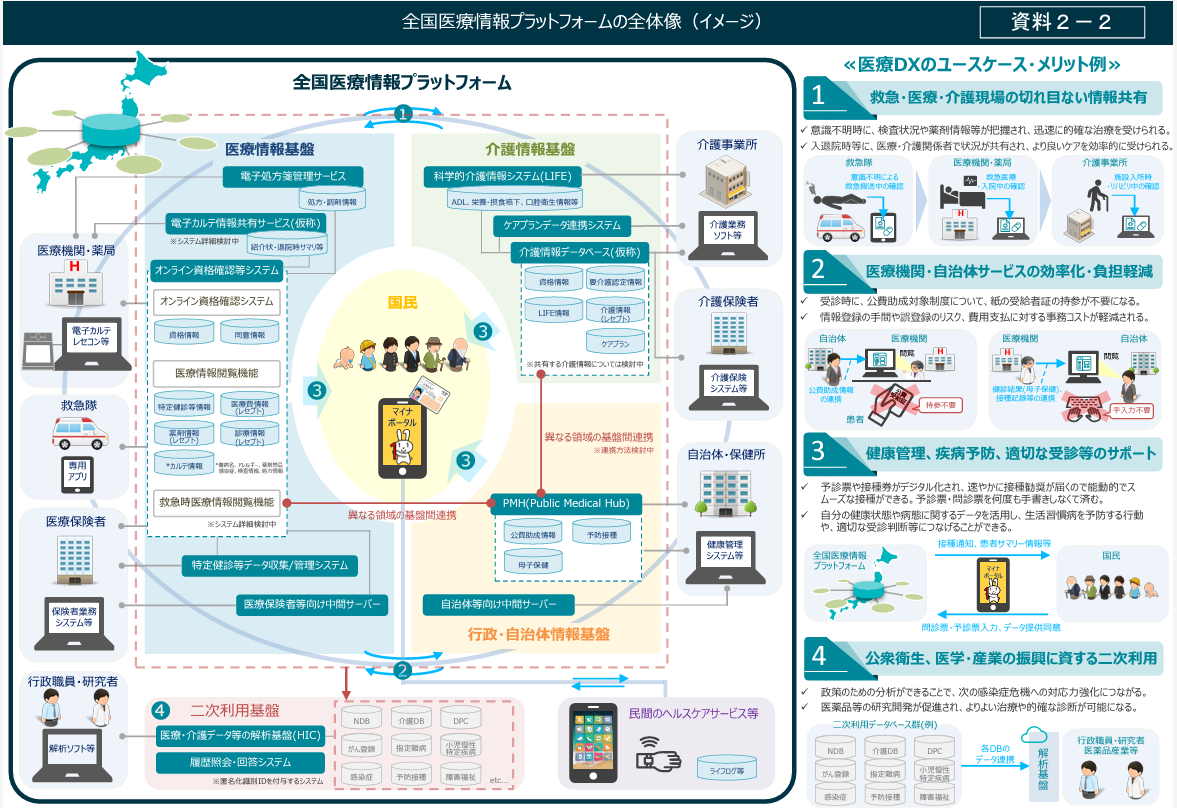

これらのデータを活用して、科学的介護(LIFE)と連動し、対象者に合わせて最適な支援策を提案する仕組みが進んでいます。

その先には医療情報プラットフォームの全体像は以下のように示されています。

※医療情報プラットフォームの概要:「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム資料

介護保険証のマイナンバーカード一体化もこの一部となっています。切れ目ない情報共有ができるとともに、国民に対して適切な予防・疾患管理などに関する情報が提供されます。

介護保険情報のデジタル化にはこのように事業所側にとっても国民にとっても行政にとってもメリットがあります。デジタル化自体に関してはむしろ歓迎すべき部分が多大にあると思います。

ただ、問題は適切な管理・運用ができるのか、という部分です。

すでにマイナンバーカードと健康保険証は一体化して運用されていますが、そこで起きたトラブルの数々が大きな不安感を呼んでいます。

健康保険証とマイナンバーカードの一体化から学ぶ潜在的なトラブル

すでにマイナンバーカード一体化運用が行われている健康保険証ではどのようなトラブルがあったのでしょうか。具体的な事例を紹介します。

- 暗証番号のロック:暗証番号がわからず、マイナンバーカードがロックされて手続きが中断されるケースが発生。特に高齢者にとって暗証番号の記憶は難易度が高い問題となっています。

- オンライン資格確認の不具合:オンライン資格確認システムの利用において、保険資格が正しく反映されないケースがあり、一部の患者が10割負担を求められる事態が発生しました。また、他人の情報に誤って紐付けられるトラブルもありました。

- 保険資格確認の不備:マイナ保険証を使った場合、保険資格の確認に不備があり、後日、請求のやり直しが必要になるケースが報告されています。特に医療機関において、保険者情報の誤りが原因でトラブルが相次いでいます。

- 誤登録によるトラブル:他人の口座情報がマイナンバーに誤って紐付けられたり、他人の年金情報や戸籍証明書が閲覧・交付されるトラブルも確認されています。

- システムトラブルと機械の不具合:福岡県歯科医保険協会の調査によると、152の歯科医院のうち73%が機械の不具合などのトラブルを経験しており、別の患者情報が誤って紐付けられたケースもあったと報告されています(FNNプライムオンライン)。

このように様々なトラブルが発生しています。

個人にとって秘匿性の高い情報を扱うマイナンバーカード。過去の受診歴や内服の情報、入院歴など、人に知られたくない情報にも簡単にアクセスされてしまうのではないかという不安が広がっています。

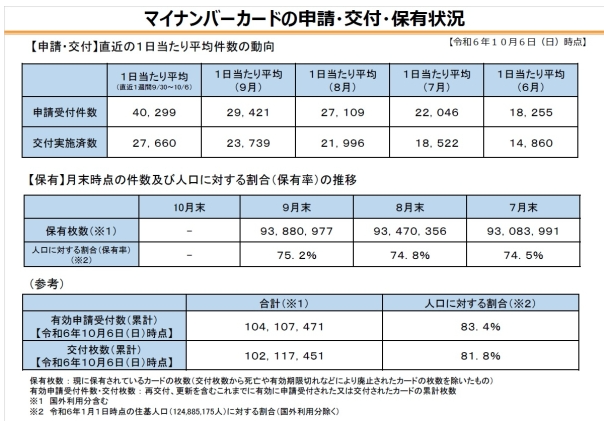

マイナンバーカードの申請・交付状況を見ると、交付枚数は1億枚を超え、人口に対する割合は81.8%となっています。

※総務省 マイナンバーカード交付状況(令和6年10月6日時点)

ただ、マイナンバーカードと健康保険証の紐づけ率はまだまだ低く、全医療機関受診者のうちマイナ保険証を利用している人の割合は19.4%とまだまだ低いのが現状です。

マイナンバーカード利用への不安が払しょくできていないことが大きな要因になっていると思われます。

利用者が不安に感じるマイナンバーカードの問題

利用者側が感じるマイナンバーカードの不安を具体的に紐解いてみましょう。

紛失・情報漏洩・流出のリスク

これまでも介護保険証の紛失はありました。あります。日常茶飯事のようにあります。ただ、紛失したとしても、掲載されている情報は介護保険情報や住所・生年月日などです。介護保険以外の情報にアクセスされることはありません。住所・生年月日・氏名も重要な情報ですが、そこまで秘匿性の高い情報とは言えないので、そこまで警戒することはなかったかもしれません。

ただし、これがマイナンバーカードとなると、医療や銀行の資産情報にもアクセスできてしまうリスクがあります。秘匿性の高い情報とつながってしまうリスクは飛躍的に大きくなります。

このような不安から、介護保険証のマイナンバーカード一体化に関しても不安が強くなっていると言えます。

暗証番号とデジタル機器への抵抗感

もともと高齢者の多くはデジタル機器に対する抵抗感を持つ傾向があります。カード認証などによる操作が必要になることで不安を感じやすいという面もあります。

また、暗証番号を覚えなければいけないということもひとつの不安につながっています。暗証番号がわからなくなることで、情報にアクセスできないことは大きなリスクとなります。

このように、介護保険証とマイナンバーカードの一体化に不安を持っている高齢者は多いです。独居や高齢者のみの世帯が増えている中、適切な情報管理ができるか、大きな疑問があります。

これは支援する側の事業者側にも大きな不安となっています。

紙の保険証は将来的に廃止する方向性にあり、マイナンバーカードのみで本当に大丈夫なのか、利用者側だけでなく、介護事業者側にも多くの不安が広がっています。

介護施設や事業者の立場から見た課題

介護施設・介護事業者側から見た課題も多くあります。

主に介護保険情報と接することの多いケアマネジャーが不安を感じています。ケアマネ・施設・事業者側にはこのような負担が発生します。

カードリーダー機器導入の費用負担

マイナンバーカードを読み取るためのカードリーダー機器の購入に費用が発生します。おそらく普及のための補助金などが組まれると報道されていますが、事業所の負担がゼロというわけにはいきません。訪問時に利用者のマイナンバーカード情報を読み取るための端末(スマートフォン)の購入・維持費、収集したマイナンバー情報を読み取るためのシステム導入費用など、様々な費用も発生します。

スタッフのITスキル向上とトレーニング

これで介護保険情報読み取ってきてと、スマートフォンにアプリを入れて渡されても、そう簡単にできるものでもありません。特に、介護現場で働く職員の高齢化は大きな課題となっています。

介護労働安定センターの調査によると、ケアマネジャーの約3割が60歳台以上となり、高齢化はますます深刻な問題となっています。ITスキルの低いケアマネジャーも多いことから、アプリの操作を習得することも大きなハードルとなるでしょう。スキル習得のための研修なども必要になると思われます。

事業所間の連携

これまではケアマネジャーが介護保険証を写真に撮ったりコピーをとるなどして、介護保険情報をサービス事業所に配布していました。今後は写真やコピーという画像ではなく、データとして介護保険情報を共有することになります。システムや方法が変わることで、混乱する事業所も少なくないと思われます。

パスワード(暗証番号)確認の問題

マイナンバーカードの情報を読み取るにはパスワード(暗証番号)による認証が必要です。しかし、本人や家族がパスワードを覚えていなかった場合はどうなるでしょう。このような事態にも対応していかなければ、介護保険のサービスが利用できません。パスワード再発行が必要になる場合も考えられ、深刻な問題が発生しかねません。

当面は紙の保険証も併用すると言われていましたが、紙の保険証を廃止するという報道も出ていることから大いに不安が広がっています。

介護保険証とマイナンバーカードの一体化について、十分な議論がされないまま急スピードに進められているため、現場では大きな困難が予想されます。最も大きな影響を受けるのはケアマネジャーであることが予想されますが、

まとめと今後の展望

介護保険証とマイナンバーカード一体化について、そのメリットとデメリット、問題点を解説しました。

情報連携においては、多くのメリットがあると言われますが、現実的にはそのメリットが現時点では実感しにくく、メリットとして感じにくいのが現状、デメリットや課題・問題点の方が大きく、不安が広がっている状況です。

国や介護保険者(市町村)から、不安を解消するための説明や周知が必要だと感じます。

この記事を執筆・編集したのは

いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。

いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。

(運営会社:株式会社ユニバーサルスペース)

コメント