いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。

いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。

介護報酬改定が“異例の前倒し”で行われる方針となりました。

介護サービスを利用しているご利用者・ご家族の中には、

これ以上利用料が増えたら困るわ。物価高もあって、出費が増えているのに、どうしよう

うちの親も介護サービス利用しているし、収入は年金だけだからな。介護サービスの費用はどのくらい変わるんだろう。

と、心配になってしまう方も多いと思います。

今回の改定は、介護の現場を守るために必要なものとはいえ、

家計にどれくらい影響があるのかは切実な問題です。

この記事では、できるだけわかりやすく、そしてご家族の気持ちに寄り添いながら、介護報酬の臨時改定に関する最新状況を整理していきます。

2026年の介護報酬前倒し改定が決まったのはなぜ?

介護保険サービスの料金を決める介護報酬。この見直しは3年に1回のペースで変更されています。

これは、その時の社会情勢に応じて単価や加算を修正し、限りある財源で持続可能な運用を行うためにルール化されたものです。

前回の報酬改定は2024年4月でしたので、次回の改定は2027年に行われる、と思っていました。

ところが、一転。2026年に前倒し改定を行うことが明らかになりました。

その最大の理由は、介護職員の人手不足によるものです。

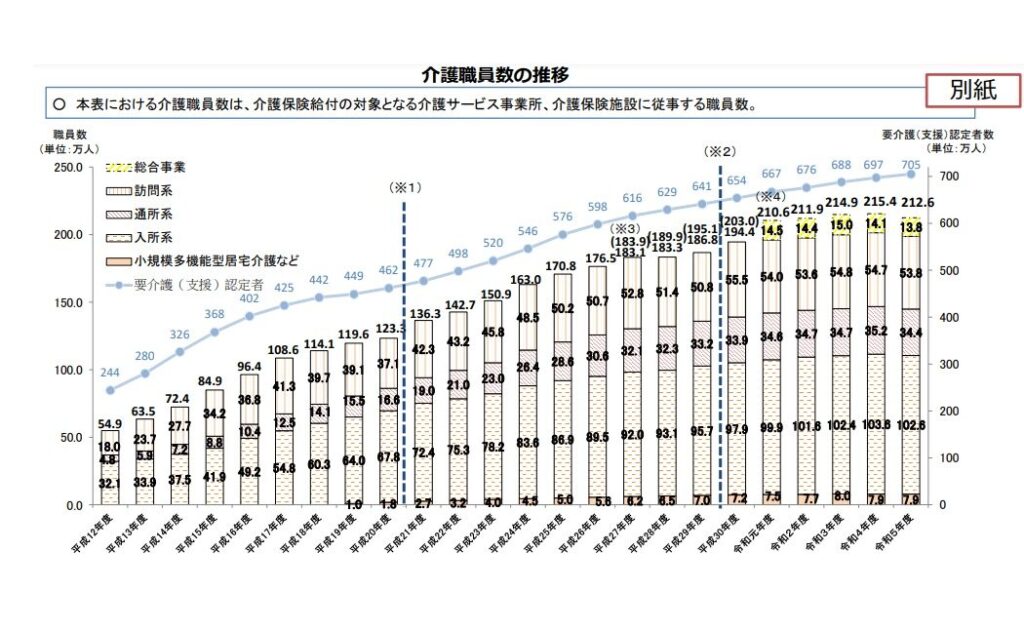

急激な高齢化にともない、2040年には69万人の介護職員が不足すると言われていました。

厚生労働省:介護職員数の推移

しかし、介護をめぐる待遇改善は進まず、人材は介護業界から流出し、介護職員の人数は、2023年に初めて減少しました。

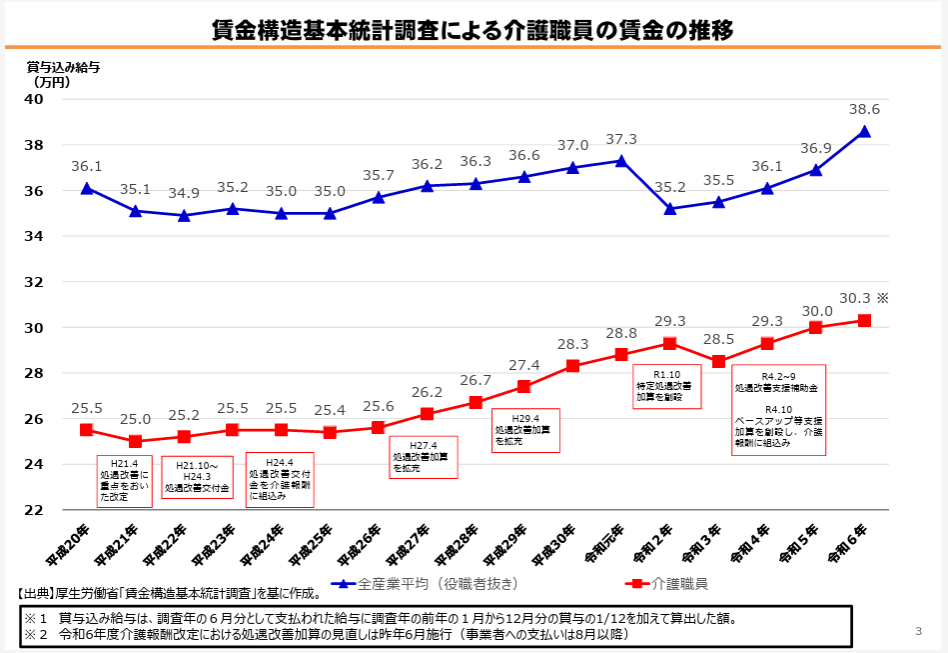

その背景には「低い賃金」があります。

全産業平均と比べて月8万円以上の差がある状態で、現場で働き続けるのは簡単ではありません。

このままでは人手不足が進み、

「必要なサービスを受けられなくなる」可能性があります。

すでに、サービス事業所がない地域も増えてきている状況です。

人の手がないと成り立たない介護というサービスだからこそ、

政府は介護職員の賃上げを進める必要があると判断し、

介護報酬を2026年度に前倒し実施するという決断に至りました。

前倒しの介護報酬改定で、介護サービス利用料金はどう変わる?

影響を受ける可能性があるのは大きく2つです。

ただ単に“値上げ”というよりは、

「介護を続けるために必要なコストをどう確保するか」という考え方に近いものです。

① 介護職員の賃上げ(処遇改善)の強化

処遇改善は、介護職員の賃金を他業種並みに近づけるための仕組みです。

最近は円安・物価高の影響によって一般企業でも賃上げが続いており、

介護職員もその流れに追いつけるよう調整されることが期待されています。

処遇改善は介護サービスの基本単価ではなく、加算として上乗せされます。

利用料への影響はそこまで大きくありません。

数%程度の増加と見込まれ、もちろん負担割合に応じての自己負担の発生ですので、急激に負担が跳ね上がるような性質のものではありません。

もちろん、数百円であったとしても、介護は長期間続くことが多いものです。

介護されているご家族やご利用者にとっては、

塵も積もれば山となる、で、負担増が続いていくことに不安を感じる方も多いでしょう。

② 基本単位(サービスの基準価格)が上がる可能性

こちらは、もう少し注意が必要なポイントです。

物価高・光熱費・燃料費などの上昇が長引き、

介護事業所の運営も圧迫されています。

介護人材が少なくなるだけでなく、事業所の倒産・閉鎖が急激に増えていることも事実です。

この部分を補うために、サービスの「基本単位そのもの」を上げる改定が行われる可能性があります。

基本単位が上がると、同じサービスを同じ回数使っていても、

「合計単位数」が増えてしまいます。

そうなると、

という可能性を考えなければいけません。

要介護度に応じて設定されている支給限度額をオーバーした分は、介護保険の適用は受けられず、全額自費のサービスとなります。

この「限度額オーバー」が起きたとき、

利用者負担が急に増えてしまうというケースがあり得ます。

特に、

など、サービスを多く利用されている方は、影響を受けやすい可能性があります。

今回の報酬改定では、「介護職員処遇改善加算の引き上げ」と「サービス基本単価の引き上げ」が同時に行われる可能性があるのです。

過去にも、処遇改善加算の見直しと、消費税増税に伴う基本単価の引き上げが臨時改定で同時に行われたこともありますので、これは十分にあり得る話だと思っています。

これを読むと「やっぱり心配…」と感じる方もいると思います。

この後は、この負担増にどう対応するかについてもしっかり触れていきます。

利用料は「上がる方向」で考えておいた方がいい理由

今の時点で「いくら上がる」とはまだ発表されていません。

ただ、今回の前倒し改定の目的を考えれば、

- 賃上げ → 介護報酬の増加

- 物価高 → 基本単位の見直し

- 事業所の維持 → 利用料の一定の上昇

という流れは、ほぼ避けられないものです。

このような情勢を考えると、2026年介護報酬臨時改定ではサービス利用料は上がると考えるのが自然ではないでしょうか。

とはいえ、

利用者に過度な負担がかからないように制度側も調整を行いますし、物価高や円安で困っているのは利用者側も同じです。

「いきなり大幅な値上げがドンと来る」とは考えにくいです。

これまでの介護保険制度でも、急激な負担増は避ける方向で調整されてきました。

現在はそのラインを検討している段階ではないでしょうか。

限度額オーバーと全額自己負担…どれくらい注意が必要?

ここがもっとも不安を感じやすい部分だと思いますので、少し丁寧に説明します。

支給限度額を超えた分は、

「1〜3割負担」ではなく「10割負担」になります。

たとえば…

こういったケースでは、

基本単位が数単位上がるだけでも限度額を超えてしまう可能性があるのです。

すると数千円〜1万円以上の負担増になることも考えられます。

現時点で支給限度額ギリギリだという方は特に気をつけましょう。

ご家族が介護報酬改定に備えて「今できること」は?

改定は2026年度です。

2026年度のいつということは何も公表されていませんが、一部報道では6月が濃厚とされています。

まだまだ先の話なので、今すぐあわてる必要はありません。その時までに利用するサービスなども含めて大きく環境が変わっている可能性もあります。

ただ、「あらためて確認しておく」ことが、今後の安心につながります。

たとえば、

ケアプランの見直しをケアマネジャーとしておくこともいいかもしれません。

あまり使わなくなった歩行器の返却、サービス利用回数の調整など、この機会に見直してみるのもいいかもしれません。

まとめ:2026年6月、介護利用料は上がる可能性が高い

2026年の介護報酬改定は、介護の現場を守るための大切な改定です。

その結果として、利用料が上がる可能性が高く、その変化を避けることは難しいでしょう。

ただ、ケアマネジャーと連携し、準備や調整をしておくことで大きな負担増になることを避けられます。

まずは現在利用しているサービス費用の全体像は把握しておくことをお勧めします。

この記事を執筆・編集したのは

いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。

いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。

(運営会社:株式会社ユニバーサルスペース)

コメント