「そろそろ介護が必要かもしれない」と感じたとき、多くの方がまず悩むのが介護用品の用意です。

ベッドや車いす、おむつ、シャワーチェア、介護食…など、在宅介護には様々な介護用品や福祉用具が必要になります。

そして、そうした用品を「いつ」「どこで」「どうやって」「いくらで」手に入れるかによって、毎月の出費は大きく変わります。

実際に介護を始めた人の中には、

母が倒れて、慌てて車いすをネットで購入しちゃいました・・・。レンタルができると知っていれば、こんな高い出費はしなくてよかったのに。

毎月買っている紙おむつや介護食品。これも積み重ねると年間ではバカにならない出費になっている。安く変える方法を知らなくて損をした。

という声も多く聞かれます。

この記事では、これから在宅介護を始める方向けに、

介護用品をできるだけ安く・賢く・ムダなく手に入れるためのポイントをわかりやすくまとめました。

いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。

いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。

意外と高い?介護用品にかかる出費と節約の基本

介護にかかる費用というと、介護サービスの利用料や医療費を思い浮かべがちですが、実は介護用品も大きな出費になります。介護用品だけ月に1万円以上の支出が発生している家庭も少なくありません。

公益財団法人・家計経済研究所の調査によると、介護用品の平均支出額は月1万2,471円。

さらに、要介護5の高齢者では2万4,630円と、要介護度が上がるごとに支出も増える傾向にあります。

| 要介護度 | 平均月額(円) |

|---|---|

| 要介護1 | 6,131円 |

| 要介護2 | 8,810円 |

| 要介護3 | 15,306円 |

| 要介護4 | 17,997円 |

| 要介護5 | 24,630円 |

※参照:公益財団法人・家計経済研究所の調査「要介護度別・介護用品の平均支出額」

なぜこんなに介護用品の出費がかかるのか?

介護用品は種類も豊富で、介護者にとっても本人にとっても便利で生活の質を豊かにしてくれます。介護用品は生活の様々な場面に使われています。

それぞれ単体ではそれほど大きな出費にならないものでも、毎日使う消耗品も多く、積み重ねていくと知らず知らず大きな出費になります。

また、在宅介護の期間は非常に長く、年単位で考えることが必要です。

これらの費用は介護保険の対象外のものも多いため、負担が非常に重くのしかかります。事前に制度や便利な購入方法を知らずに進めてしまうと、知らぬ間に出費が膨らんでしまうこともあるのです。

在宅介護に欠かせない介護用品。だからこそ、節約が必要

介護用品の費用を抑えるには、以下のような工夫が有効です。

「介護のために必要なお金だから、ケチケチしないでいいやつを買えばいいじゃない?」っていう無責任な親族が横から口をはさむこともありますが、そんな言葉はガン無視でいいです。

突然の予定外の出費なども発生しやすい在宅介護。長期的で持続可能な在宅介護体制を作るためには、しっかりコスト管理していくことが必要です。

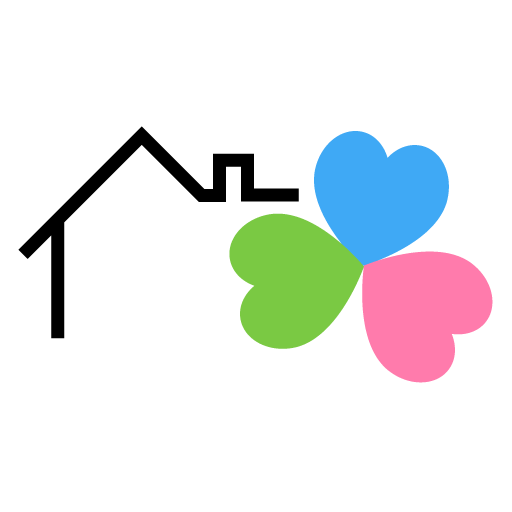

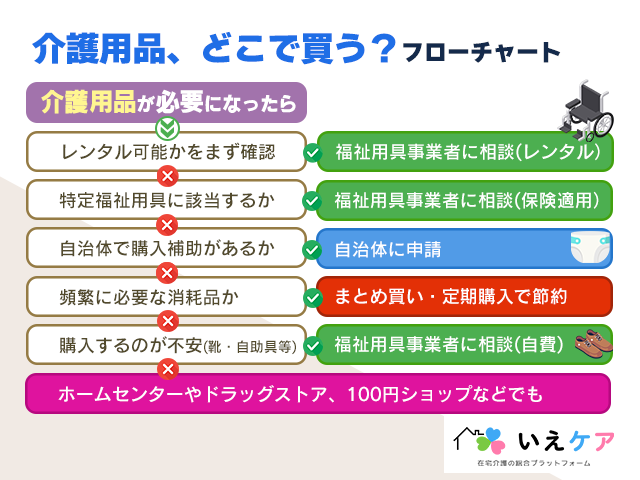

では、どのような優先順位で考えればいいのか。介護用品をどこで買うかをフローチャートにまとめていますので、まずはこれをご確認ください。

次の章からは、介護用品の節約術を順番に・わかりやすく紹介していきます。

まず最初に「レンタルできるか」を確認しよう

介護が始まったとき、まず多くの人が「介護に必要なものをそろえなきゃ」と思います。

そして、介護ベッドや車いすを“買ってしまう”人も少なくありません。

あとで冷静になって考えると、なんで慌ててこんなのを買ってしまったんだろう、と反省する方も多いのです。ケアマネとして仕事をする中で、そういった方をたくさん見てきました。

介護がスタートする段階では、介護について相談できる人が自分の周りにおらず、パニック状態になってしまうことが多く、慌てて行動してしまう方が非常に多いのです。

ですが、それは本当にもったいないことでもあり、その判断が在宅介護で大きな課題やデメリットになってしまうこともあります。

なぜなら、それらの用品は、実は「買うべきもの」ではなく、“買わない方がいいもの”だからなのです。

💡 介護の現場では「レンタル」が基本です

福祉用具の中には、介護保険制度を使って月々の負担を大幅に抑えてレンタルできるものがあります。

この制度を使えば、たとえば数万円〜数十万円するベッドや車いすなども、1〜3割の費用負担だけで利用できるのです。

これは「安く借りられる」以上の意味があります。

介護の現場では、買わずにレンタルすることが、安心・安全・快適な在宅介護につながります。

✅ 介護保険でレンタルできる福祉用具(13種目)

以下の13品目は、介護保険制度によりレンタルが可能なものです。

- 車いす

- 車いす付属品

- 特殊寝台(介護用ベッド)

- 特殊寝台付属品

- 床ずれ防止用具

- 体位変換器

- 手すり(工事を伴わないもの)

- スロープ

- 歩行器

- 歩行補助つえ(多点杖など)

- 移動用リフト

- 認知症老人徘徊感知機器

- 自動排泄処理装置

レンタルが「買うより良い」理由は、費用だけじゃない

介護用品をレンタルするメリットは価格・費用だけではありません。

① 状態に合わせて、何度でも交換できる

介護の状態は、日々変化していきます。

昨日まで使えていた歩行器やマットレスが、数週間後には合わなくなることもあります。

たとえば、

これまで使っていた歩行器は小回りは効くけれど安定性が悪いのでもう少し幅のあるものにしたい、

床ずれができてしまったのでマットレスを除圧に優れたエアマットレスに変更したい、

デイサービスに行くようになって車いすで過ごす時間が長くなったのでクッション性のいい車いすにしたい

など、変化のあるタイミングで適切な福祉用具を選ぶ必要が出てきます。

購入してしまえば、そのたびに買い替え。廃棄するためのコストもかかります。

その点、レンタルなら、合わなくなったらすぐ交換できるのです。

交換にかかる費用は無料。

本人の状態が変わることが前提になる在宅介護では、レンタルが安心を保証してくれます。

② 壊れても、修理や交換は事業者が対応

使い続けているうちに、マットレスの空気が抜ける、車いすのブレーキがゆるんだ、杖のゴムチップがすり減った…というトラブルは珍しくありません。

購入品なら、自分で修理・買い替えなければいけません。

でもレンタルなら、業者が修理または交換に来てくれます。

定期的なメンテナンスもしてくれるので、用具を最適なパフォーマンスを発揮できる状態にしてくれます。

購入とレンタルでは、その安全面でも大きな差が出ます。

③ 専門家が「最適な用具」を選び、設置してくれる

レンタルには、福祉用具専門相談員という一定の基準を満たした専門スタッフが関わります。

体の状態や生活環境を見たうえで、一人ひとりに合った用品を選んでくれます。

しかも、設置・調整・使い方の説明までしてくれるので、買ったけど使えない、使い方がわからない、といった無駄や失敗も防げます。

④ 一時的な利用にも向いている

退院後の数ヶ月だけ必要、リハビリ中だけ使いたい、といった場合でも、購入は大きな負担になります。

レンタルなら、必要な期間だけ使って、不要になったら返却。柔軟に対応できるのも大きな利点です。

⚠️ 注意:すべての介護用品がレンタルできるわけではない

ここで誤解してはいけないのが、「すべての用品がレンタルできるわけではない」という点です。

介護度によって利用制限があるものもあります(介護用ベッドなど)。

また、レンタルには向かないポータブルトイレ、シャワーチェアなど、購入が必要な用品もあります。

それらについての購入方法は、この後の項目で紹介しますが、制度の活用によって、自己負担を大幅に減らすことができます。

購入でも介護保険が使える!特定福祉用具購入制度とは?

介護保険を使ってレンタルできるものもありますが、すべての用品がレンタル対象というわけではありません。

中には、制度上「買わなければならない」ものもあります。

ですが、それらの購入にも介護保険が使える制度があります。それが「特定福祉用具購入」です。

この制度をうまく活用すれば、年間10万円までの介護用品の購入費が1〜3割の負担で済みます。

知らずに全額自己負担してしまわないために、どんな用品が対象なのか、そして制度のポイントを確認しておきましょう。

購入が認められる理由は2つある

① 衛生的な理由でレンタルに適さないもの

排泄や入浴などに関わる介護用品には、皮膚や体液に直接触れるものが多く、衛生面の観点から再利用(レンタル)が制度上認められていません。

また、身体に密着する部品や消耗部品も、個人専用としての使用が前提であり、他人との共有は衛生的に適さないと判断されています。

こうした用品は、制度上“レンタルではなく購入”が前提とされています。

▶ 代表的な対象品目(2025年時点)

💡 これらは原則すべて「衛生的な理由」で、レンタルが制度上不可とされている用品です。

② 費用負担の合理性から「購入も選べる」ようになったもの

2024年4月からの制度改正により、歩行器・歩行補助つえ・スロープが「購入の対象」として追加されました。

これらは、以前はレンタルで保険適用されていましたが、

- 本体価格が比較的安価であること

- 長期間使い続けるケースが多く、レンタルのほうが結果的に負担が大きくなることもある

といった実態をふまえ、「レンタルだけでなく、購入も選べる」ように制度が柔軟化されました。つまり、「貸与」しか選べなかった用具に、「購入」という新しい選択肢が加わったということです。

▶ 対象となった新しい品目

注意:これらは貸与も購入も選択できる品目になりましたが、メンテナンス・商品変更などのメリットからレンタルを選択される方の方が圧倒的に多いのが現状です。

保険で購入するには「手順」と「ルール」がある

保険で購入するには、以下の手順を必ず守る必要があります。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| ① ケアマネジャーに相談 | 必要性をケアプランに反映させる |

| ② 指定事業者で購入 | 登録された販売業者のみ対象。ネット通販や量販店は対象外 |

| ③ 購入後に申請 | 購入後、領収書と証明書を添えて市区町村に申請(償還払い or 代理受領) |

「ネットショップのAmazonで買ったんだけど、保険で安くなる?」というのは対象外です。必ずケアマネジャーや福祉用具専門相談員に事前に相談し、適切な商品選定をするところから始めましょう。

購入は年間10万円まで。計画的に活用しよう

特定福祉用具として保険で購入できるのは、1年間(4月〜翌年3月)で最大10万円まで。

自己負担はその1〜3割となります(負担割合による)。

年間上限を超えると、その分は全額自己負担になります。

まとめ買いや買い替えが必要な年は、早めに計画しておくことが大切です。

自治体の給付制度を確認する

介護が始まってから意外と出費がかさむのが、紙おむつやパッドなどの使い捨ての介護用品(消耗品)です。

こうした出費に対しては、市区町村が独自に実施している「給付制度」を利用できる場合があります。

制度の内容は自治体ごとに異なりますが、まずはお住まいの自治体で実施されている制度があるかどうかを確認することが大切です。

紙おむつの「支給」や「費用助成」は自治体ごとの制度

介護保険では、紙おむつなどの消耗品は給付対象になっていません。

その代わりとして、多くの市区町村が独自の支援策を設けています。

制度の形式はおおむね2つに分かれます。

| 種類 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 現物給付型 | 月ごとに紙おむつやパッドなどを直接支給 | 宅配してくれる自治体もある |

| 費用助成型 | 購入費の一部を補助(領収書提出などが必要) | 月ごとの上限あり |

紙おむつ以外にも支給対象となるものがある

給付制度というと「紙おむつ」だけと思われがちですが、自治体によっては次のような消耗品も支給対象になることがあります。

- パッド類(尿とりパッド・フラットシートなど)

- 使い捨て手袋、清拭シート、からだ拭きタオル

- 消臭剤など

💬 どの品目が対象になるかは自治体ごとに異なります。

内容と品目は、必ず「制度案内」や「支給カタログ」などで確認しましょう。

対象者の条件に注意|要介護度・世帯収入など

制度の利用には、以下のような条件が設けられていることが多いです。

申請方法は?どこに相談すればいい?

申請は基本的にお住まいの市町村役所(高齢福祉課や介護保険課など)で行います。

地域包括支援センターでも案内してもらえます。

年度ごとに更新手続きが必要な自治体も多いため、手続きの際には確認しましょう。

定期的に使うものは「買い方」を工夫する

自治体の給付の対象にならなかった場合でも、工夫することで出費を抑えることができます。

紙おむつや清拭用シートだけでなく、介護用のレトルト食品やとろみ調整剤など、利用する方は毎月、ほぼ一定の量を継続して使うため、出費も大きいですが、どのくらい消費するかの見当もつきます。

買い方を少し工夫するだけで家計への負担を大きく減らせます。

ここでは、「なるべく安く、無駄なく、継続的に購入するための工夫」を紹介します。

定期便サービスで「まとめて安く・届けてもらう」

紙おむつやパッドなどはインターネット通販で「定期便」を使うと、割引や送料無料の特典があることが多く、1個あたりの単価を抑えやすくなります。

定期便・定期購入のメリット

Amazonの「定期オトク便」や楽天の「定期購入」ほか、介護用品専門の通販でも定期便プランを用意している事業者があります。

|

近所のドラッグストアの「割引デー」やキャンペーンを活用

近隣のドラッグストアやホームセンターでも、曜日限定の割引や会員特典、シニア向けキャンペーンをうまく活用すれば、市販でもコストを抑えることができます。

実際に目で見て確認してから商品を買いたい場合などは、量販店などで購入するのもおすすめです。

よくあるサービス例

💬 よく使う商品は、「どの店で」「いつ買うと安いか」を把握しておくと、継続的な節約につながります。

安さだけでなく「無駄にしない・失敗しない」視点も大切

節約のために安価な商品を選んでも、使い勝手が悪くて使わなくなったり、肌に合わずに買い直したりすると、逆に無駄な出費につながります。

失敗を防ぐコツ

- 最初は試供品や少量パックで試してからまとめ買い

- 訪問介護のヘルパーさんや訪問看護師さんに相談するのもひとつの方法。タイミングが合えば、試供品などを見せてくれることも。

サイズ選びや安全性に不安があるものは“プロ”に相談

介護用品の中には、手軽に購入できるものもあれば、「本当にこれで合っているのか」と不安になるものもあります。

とくに、体に触れるものや動作に関わる用品は、間違った選び方をすると、転倒やケガの原因になりかねません。

そんなときは、一人で悩まず、専門家に相談するのが最も確実で安全な方法です。

注意が必要な用品は相談を

以下のような用品は、「安いから」「とりあえずこれでいいか」で選ぶと、

身体に合わなかったり、危険を伴うことがあります。

💡 こうした用品は、介護保険の対象にはなりませんが、福祉用具専門相談員に相談し、商品を選定してもらうことをお勧めします。

自己判断で選ぶよりも「専門家と一緒に選ぶ」ことが安心・安全の近道です。

保険外商品であっても介護用品の選定については福祉用具専門相談員に相談することができます。介護用品のカタログを常備していますので、要望を伝えたうえで、専門家の視点を交えつつ、一緒に適切な商品を選定しましょう。

また、杖や装具などに関しては訪問リハビリの理学療法士や作業療法士、医療機器に関しては訪問看護師など、身近な医療職に相談することをお勧めします。

割高になったとしても、安全性を重視すべき介護用品もある

介護用品の中には、介護保険や給付制度などが適用にならないものもあります。そうなればもちろん、安いに越したことはないという意見もわかります。

ただ、安全性などに影響があるものに関しては専門家の意見を聞くことでリスクを減らすことができます。

少しでも安く済ませようとして介護用の靴を買ったものの、足の形状に合わずに傷を作ってしまったら、その治療にも多くのお金と時間がかかります。ちょっと靴にかかるお金をケチったばかりに、と後悔しても後の祭りです。

福祉用具業者に相談して取り寄せると、ネット通販で安い所を探すよりも、若干割高になってしまうこともあります。ただ、フィッティングなどして、最適な商品を選定してくれるのであれば、その安心に代わるものはないのではないでしょうか。

100均でも?場所によって価格も違う!介護用品購入場所比較

介護用品を市販で購入するとき、同じ商品でも「どこで買うか」によって価格やサービス内容に差が出ることがあります。

「市販で安く買う」場合、賢い買い方を解説します。

市販で買うなら「どこで買うか」が節約のカギ

保険が使えない介護用品は、販売店を使い分けることでコストを大きく下げられます。

以下のように、店舗ごとの特徴と向いている商品を比較してみましょう。

どこで買うか、販売店の比較

| 店舗種別 | 特徴 | 向いている商品 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| ドラッグストア | 店舗数が多く、介護用品コーナーがある場合も。 | 紙おむつ、パッド、清拭シート、使い捨て手袋など | 品揃えは店舗ごとに差がある/大型用品はほぼ扱っていない/セールなども多い |

| ホームセンター | 商品数が多く、住宅関連用品と一緒に探せる | シルバーカー、浴室用品、シューズなど | スーパーやドラッグストアで扱わない大型の介護用品・生活雑貨なども多い |

| 100円ショップ | 価格が安く、気軽に試しやすい | 手袋、ウェットティッシュ、コップ、滑り止め、持ち手補助グッズなど | 耐久性や安全性に不安/長期使用には不向きなことも |

消耗品などは大きめのスーパーやドラッグストアであれば比較的容易に購入できます。ただ、商品のサイズが大きなものに関しては取り扱っていないことが多いです。

ホームセンターなどではシルバーカーや杖など、サイズの大きな商品も取り扱っています。

用途に応じて「安くても問題ないもの」を見極める

すべてを専門店でそろえる必要はありません。

たとえば、次のようなアイテムは市販品や100円グッズで代用しても問題ないケースが多いです。

● 100円ショップで十分なことが多いもの

他にも便利グッズのコーナーには在宅介護をしている家庭に役立つ商品も多いのでぜひ見てみましょう。一回100円ショップで買って、使えるかどうか試してみるというのもいいでしょう。100円だと思えば、失敗したとしてもそれほど家計に負担になるとは感じません。

このように、同じ介護用品でも「どこで買うか」を工夫することで、月々の支出を大きく抑えられます。

「失敗した」介護用品の買い物トップ3

ここからは自分の経験上、多くの人が「慌てて買って失敗した」という介護用品のトップ3を紹介します。同じようにケアマネジャーの仕事をしていれば、これから紹介する方のような方に複数遭遇しているのではないでしょうか。

ちゃんと説明を聞いておけば、ちゃんと調べておけば、もう少し冷静になって考えれば、と後悔することが多い3つの「あるある」パターンを紹介します。

第3位:シャワーチェアなどの入浴補助用具

第3位はシャワーチェアなどの入浴補助用具です。ホームセンターやネットショップでも比較的すぐに手に入ります。介護保険が使えると知らずに自費で購入してしまう方は結構多いです。実は実家の母も慌てて自費で買ってしまってました。よくあるんです。

介護保険が使えるなんて知らなかった。ホームセンターでわざわざ高い買物をしてしまった。折り畳みもできなくて不便だ。

自費で買ってしまったのはともかく、座面のクッションも背もたれもない商品で、長く座るのも大変。それにお風呂の中に置くには大きすぎるものを買ってしまって後悔しています。

| 価格:4389円 |

[広告]

こういったタイプは、施設などではよく見かけますがご自宅で使用するには横幅が大きすぎるのと、座面クッションがないので長時間座ることができません。

背もたれやひじ掛け、座面の回転、折り畳みが必要かなど、必要な機能をよく検討することをお勧めします。

| シャワーチェア ユクリア ミドルSP腰当付おりたたみN オレンジ/ブルー/モカブラウン パナソニック エイジフリー 入浴椅子 価格:16662円 |

[広告]

在宅で使われることが多いのがこういったタイプです。折り畳みができるので使わないときはコンパクトに収納。背もたれは邪魔でも腰当てがついていて姿勢保持がしやすいタイプです。

このように同じシャワーチェアでも使い勝手も大きく異なります。もちろん、保険適用で購入すれば自己負担は1~3割です。まずはケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談してみることで、状態にあった商品を選定してもらえます。

第2位:紙おむつ

紙オムツも慌てて買ってしまって失敗したという方の多い介護用品の代表格です。

急な体調不良(脱水などの意識障害など)で失禁してしまったことから、慌てて家族が紙おむつを購入しているというのはよくあるパターンです。

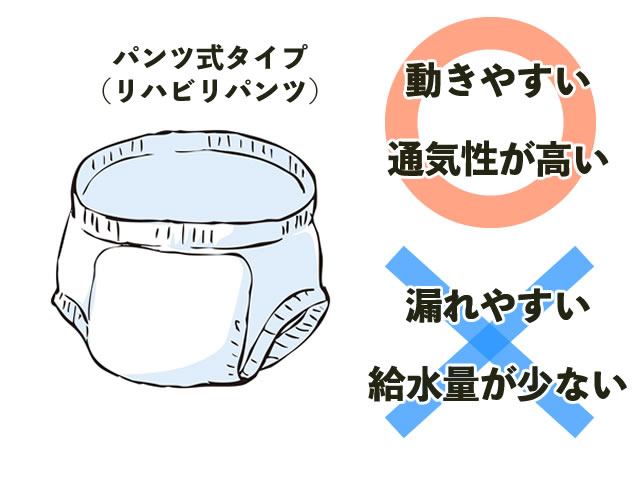

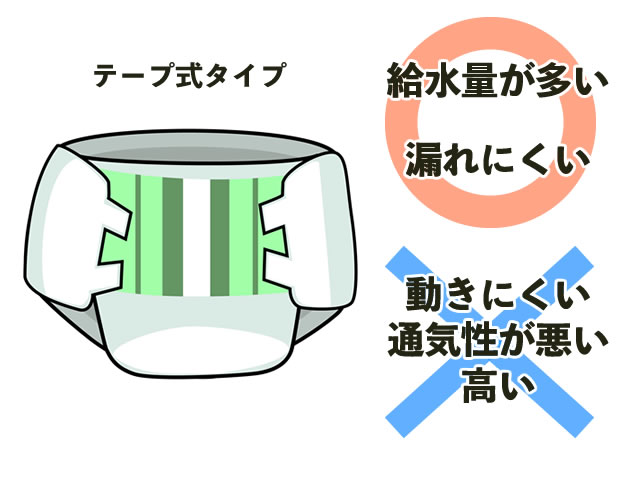

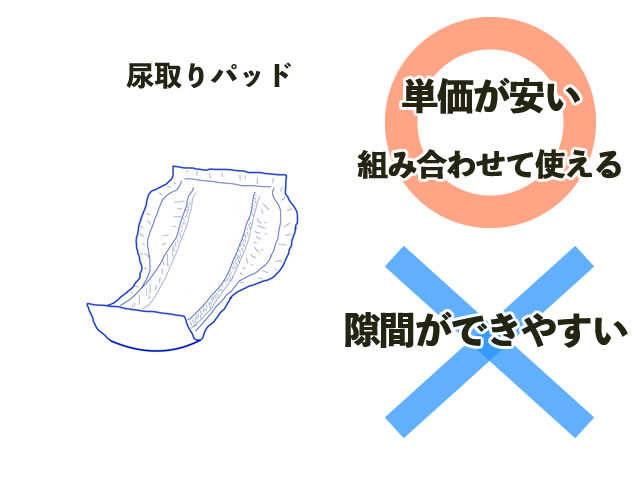

紙オムツにもいろんなタイプがあります。テープタイプ・パンツタイプ・パッドと、適切なものを選ばないと、ご本人の生活の質を大きく低下させるきっかけにもなります。代表的なタイプとその特徴は以下の通りです。

もし、まだ自分で歩いてトイレに行けるのに、テープ式タイプの紙おむつにしてしまうと、ちゃくだくも大変で動きにくく、さらに通気性も悪いなど、さまざまな弊害が起きます。もちろん、単価も高いです。

もし、軽度の失禁が日常的にあるとしても、薄型のパンツ式タイプにする方がいいという場合も多いです。

慌てて紙オムツを買って来ちゃったけど、全然必要なかったみたい。サイズも全然合わなかったし、だれか引き取ってくれないかしら・・・。

第1位:シルバーカー

歩くのがおぼつかなくなって、シルバーカーを購入される方、結構いらっしゃいます。でも、シルバーカーは基本的に歩行を補助するための道具ではありません。荷物を運ぶためのものです。

両手を前方に伸ばしてハンドルを掴む姿勢になるため、姿勢が前傾になります。そして、シルバーカーはタイヤ4輪の面積(支持基底面)が小さく、安定性が悪いことも特徴です。コンパクトで扱いやすいのですが、転倒予防を目的としたものではありません。画像左側イメージ。

それに対して、4輪の歩行車タイプの歩行器があります。歩行器は四輪の面積が広く、身体をその4輪の面積の中に入れながら歩くことができます。ハンドルが体の両脇に来るような設計になっているため、前傾姿勢にならず、自然な姿勢で体を支えることが可能です。これならば姿勢も安定し、距離の長い移動でも負担が軽減されます。

足腰が弱くなってきたからと、プレゼントにホームセンターなどで、シルバーカーを購入するというご家族も多いです。ただ、歩行の安定を目的としたものではないため、歩行状態は改善せず、外出機会は減っていく、というケースは多いです。

介護保険の歩行器であれば保険適用でレンタルができると知って、失敗したという方が多いのです。

※ちなみに、それでも息子からのプレゼントだからといって、頑としてシルバーカーを使おうとする方もいます。それはそれで・・・。

シルバーカーを買ったけど、かえって危なっかしくて、結局歩行器をレンタルした。最初からこうしておけばよかった。買ってしまったシルバーカーの処分って、粗大ゴミですよね・・・?

| シルバーカー 幸和製作所 テイコブ シプール SICP02 ブラウン 介護用品 おしゃれ 送料無料 * 価格:11800円 |

[広告]

こちらがシルバーカー

このように、慌てて買って失敗した!という経験をされている方はたくさんいます。他にも、

笑えるようで笑えないくらいに混乱してしまうのが在宅介護ですし、明日は我が身でもあります。いざというときほど冷静に。まずは相談できる場所があることを知っておきましょう。

まとめ

介護用品を安く賢く買う方法を解説しました。もう一度フローチャートを見てみましょう。

- レンタルが可能か?

- 特定福祉用具対象商品か?

- 自治体で購入補助があるか?

- 頻繁に必要な消耗品か?

- 購入することに不安のある商品か?

この順位チェックしていくことで、賢く安心して介護用品の購入ができます。

在宅介護、賢く節約することも長続きさせるための秘訣です。

※介護用品と福祉用具、違いがあるものですが、一般の方から見るとその違いは分かりにくいことから、今回は福祉用具も含めて介護用品というくくりの中でまとめて記載させていただいております。

この記事を執筆・編集したのは

いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。

いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。

(運営会社:株式会社ユニバーサルスペース)

コメント